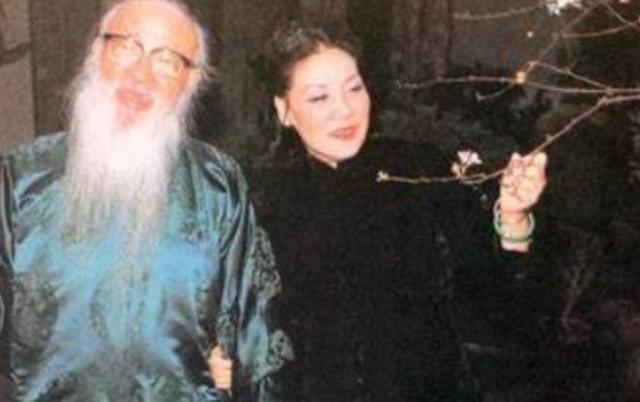

1945 年,张大千收下的 16 岁女徒弟徐雯波,画技还没见明显进步,肚子先大了起来。 她攥着衣角找到张大千,声音带着怯意却又格外坚定:“我怀了你的孩子,怎么办?” 彼时张大千已经有三位妻子,家庭关系本就复杂,可看着眼前眼眶泛红的小徒弟,他沉默片刻后,还是说出了那句话:“那我就娶你。 ” 这段关系的起点,比外人所知的更富戏剧性。 1943 年春天,徐雯波由张大千的女儿张心瑞带着登门时,本是想拜师学画。 张大千后来在闲谈中透露:“我收门生规矩极严,定了师徒名分就不能涉及其他,所以没敢收她做学生。 ” 那时他刚从敦煌莫高窟临摹归来,画风里添了唐代壁画的厚重,正处于创作盛期,却破例让徐雯波进画室观摩。 徐雯波每天准时上门,安静站在一旁看他运笔,偶尔帮着理理胡须、研墨铺纸,倒比正式徒弟更亲近。 1945 年怀孕的消息传开后,张大千第一时间着手处理与第二任妻子黄凝素的离婚事宜。 黄凝素为他生了 8 个孩子,两人关系早已疏离,但财产分割与子女抚养问题仍纠缠了近一年。 徐雯波的家人起初强烈反对,30 岁的年龄差与张大千的三段婚史,都是难以逾越的阻碍。 最终她以腹中孩子为由说服家人,而张大千面对画坛的非议,只淡淡回应:“她不是门生,是我要等的人。 ” 1947 年,48 岁的张大千与 18 岁的徐雯波在成都桂王桥西街举办婚礼。 没有铺张仪式,只请了几位亲近友人,徐雯波从此彻底放下画笔,专心打理家事。 张大千的画室 “大风堂” 里,从此多了个熟悉的身影,她总能精准拿捏他作画时需要的笔墨浓度,甚至能预判他何时需要休息。 这种默契,让张大千后期多次说:“我的画里,藏着她的影子。 ” 1949 年,两人带着女儿张心沛前往香港,徐雯波途中已有身孕。 抵港后她生下一个女儿,却不幸夭折,次年儿子张心健的出生,才稍稍抚平这段伤痛。 在香港停留不足两年,他们又转赴印度,张大千去阿旃陀石窟考察,徐雯波全程随行,帮着整理临摹稿、保管画具,成了他最信任的助手。 那时张大千的泼墨技法日趋成熟,不少即兴创作的草稿,都是徐雯波连夜整理归档,才得以留存。 1954 年迁居巴西后,他们在圣保罗附近买下农场,取名 “八德园”。 张大千在园里开辟画室,种植奇花异草,徐雯波则学着打理农场事务,从雇工管理到饮食起居,样样安排妥当。 1956 年赴法国尼斯与毕加索会面,徐雯波提前帮着挑选赠礼画作,将张大千的《墨竹图》装裱得雅致得体。 那次会面后,毕加索赞叹 “西方没有艺术,真正的艺术在东方”,相关报道里虽未提及徐雯波,却藏着她幕后的细致准备。 1967 年移居美国加州卡梅尔后,徐雯波的角色从生活助手转向事业伙伴。 张大千在此举办 “张大千四十年回顾展”,从展厅布置、作品排序到嘉宾接待,全由她一手操办。 展览大获成功,《长江万里图》等名作引发轰动,徐雯波却始终站在幕后,只在落幕时帮他收好各界贺信。 她还学会了用英文沟通,帮张大千处理画廊合作、作品收藏等事务,成了他与西方艺术界对接的桥梁。 1978 年搬至台湾台北双溪的 “摩耶精舍” 时,张大千已近八旬,身体大不如前。 徐雯波每天清晨陪他散步,根据他的身体状况调整饮食,在他作画时备好暖茶与毛毯。 张大千晚年代表作《桃花源》系列,正是在她的悉心照料下完成的,画中明丽的色彩,被认为藏着她带来的生活暖意。 1983 年 4 月 2 日,张大千在精舍病逝,临终前特意留下遗嘱,将 “摩耶精舍” 及部分画作赠予徐雯波。 此后三十余年,徐雯波成了张大千艺术的守护者与推广者。 她整理出张大千的临摹手稿、创作笔记近千件,1991 年与台北故宫合作举办 “张大千敦煌临摹特展”,首次公开了一批从未面世的敦煌壁画临本。 2000 年,她将 “八德园” 时期的百余件写生稿捐赠给四川博物院,让这些作品得以回归故土。 她自己也重拾画笔,画风承袭张大千却多了温婉细腻,2010 年举办个人画展时,展出的《荷韵》被评论家称为 “有大风堂遗韵,更有夫人风骨”。 2017 年,90 岁的徐雯波在台北去世。 她生前拒绝出版回忆录,只留下一本整理好的《张大千生平年表》,里面详细记录了每幅名作的创作背景,许多细节是旁人无从知晓的。 如今台北 “摩耶精舍” 已对外开放,画室里仍保留着她当年摆放的笔墨,墙上挂着两人的合影,照片里的徐雯波眉眼温和,一如她陪伴张大千的那些岁月。 从 1943 年初见,到 2017 年落幕,这段跨越七十余年的缘分,早已超越了简单的婚姻叙事,成了张大千艺术生涯中不可分割的部分。 信源:1945年,张大千收了个女徒弟,女徒弟画技还没进步,肚子却先大了-度小视

![我的发际线已经这么高了吗[哭哭][哭哭][哭哭][哭哭]](http://image.uczzd.cn/17077937358663162891.jpg?id=0)

![周雨彤一番“要面子”不是很正常嘛[抠鼻]换你担不要?](http://image.uczzd.cn/10501064141811069386.jpg?id=0)