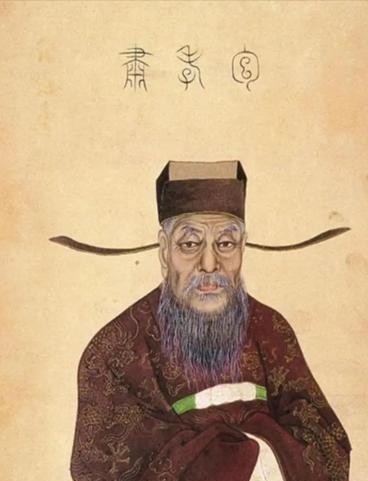

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终被揭开。 在北宋那个时代,包拯算是老百姓心里的一个标志性人物。他出生在999年,地方是庐州合肥肥东,那时候家里不算特别有钱,但父亲包令仪当地方官,挺注重让孩子读书的。包拯小时候就爱看经史书和法律方面的东西,脑子转得快。长到28岁,1027年他考上进士,当了大理评事,先去建昌县干活。但父母年纪大了,他干脆辞职回家照顾他们,整整十年没出去挣钱。父母走了,他守完孝,1037年才又当官,去天长县做知县。在那儿他办案子特别讲道理,百姓觉得靠谱,都愿意听他的。 包拯在天长干得不错,后来调到端州当知州。端州出砚台有名,以前官员总借着给朝廷进贡的名义,多收老百姓好多倍的东西,中饱私囊。包拯一到就定规矩,只收朝廷要的那些,多了不许拿。他干了三年,真的一块砚台都没带走,这事传出去,大家都知道他清廉。宋仁宗觉得这人可靠,就把他提拔成监察御史,专门管查贪官的事。他胆子不小,上书捅出张可久私卖盐挣黑钱,还有三司使张方平贱价买老百姓房子这些事,得罪了不少人。 1057年,包拯当上开封府尹,管京城司法。他把告状的流程简化了,让老百姓直接找他申冤,不用层层过关,这样腐败就没地方藏身。百姓管他叫包青天。他在朝堂上还提了不少建议,比如少用闲官,减轻税负,整顿军务。1061年升到枢密副使,算得上高官了。整个一生,他得罪的人多,但名声好,朝廷后来追封他礼部尚书,谥号孝肃。1062年他在开封病逝,64岁。 包拯去世那年是1062年5月24日,在开封家里走的。消息一出,京城老百姓都难过得不行。出殡那天,从包府抬出来的不是一口棺材,而是21口,全都用黑布蒙着,看起来一模一样。开封有七座城门,每门抬出三口棺材,队伍分成七路,往不同方向走。没人知道哪口里面是包拯的真身。 这事是包拯自己安排的。他病重时把女婿文效叫过来,交代说去世后准备21口棺材,从七个城门一起抬出去,别让人知道真棺在哪。文效照办了。包拯这么做有他的道理,他当官时太直,得罪一堆权贵,怕死后人家报复,挖坟或者祸害家人。那时候墓地风水对家族很重要,他用这法子混淆视线,护住身后事。 出殡后,棺材散到各地,谁也找不着真墓。包拯只告诉文效这事,保密做得严实,连家里人好多都不知道。河南巩义说墓在他们那儿,靠近宋皇陵,可能是个衣冠冢。安徽合肥说在他们老家,有地方志和族谱做证。几百年下来,大家争来争去,朝廷和民间都找过,甚至有人挖,也没结果。 这个谜团拖了900多年,到20世纪70年代才有点眉目。合肥大兴集的包氏墓地要搞工业,得迁坟。1973年3月,考古队挖了五个月,清理出12座墓。先挖到一个墓,里面有包拯和他夫人董氏的墓志铭,但石头碎了,墓空着,估计早被动过。后来村民夏广宏指了油菜田那儿,考古队去挖,出个大墓,条石砌的地宫,宽5米深4.8米,是包拯和董氏合葬,墓志铭完好,出土几件陶器和铁尺,跟他清廉作风对得上。 再挖,还找到他大儿子包绶的墓,离父亲墓几十米,不挨着。专家觉得可能是包拯早规划好家族墓地。墓志铭总字数一万多,包拯那份3000字,记了他一辈子的事。这下谜底揭开,合肥大兴集是真墓。21口棺材的招数真管用,分散了注意力,仇家下不了手,家族也平安。遗骨部分放安徽博物院,部分在新包公墓园。