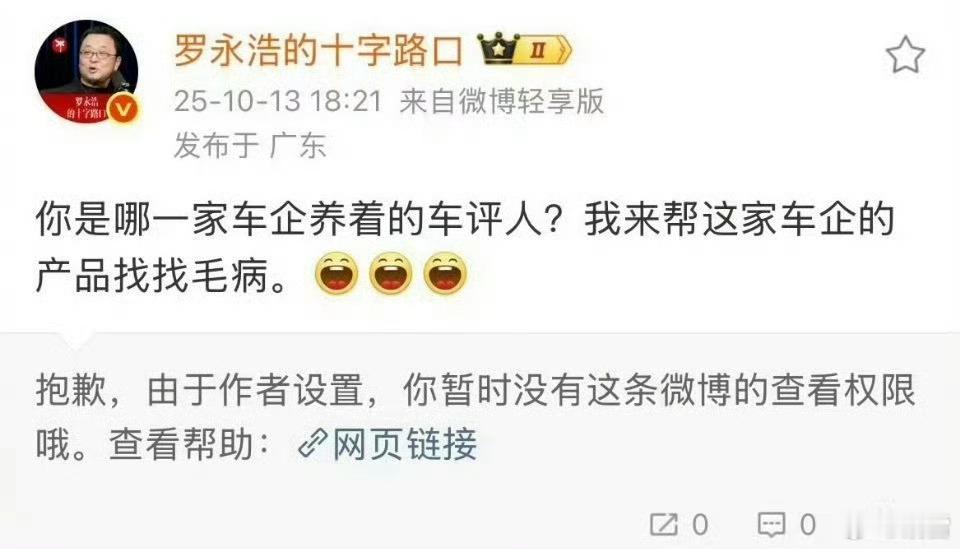

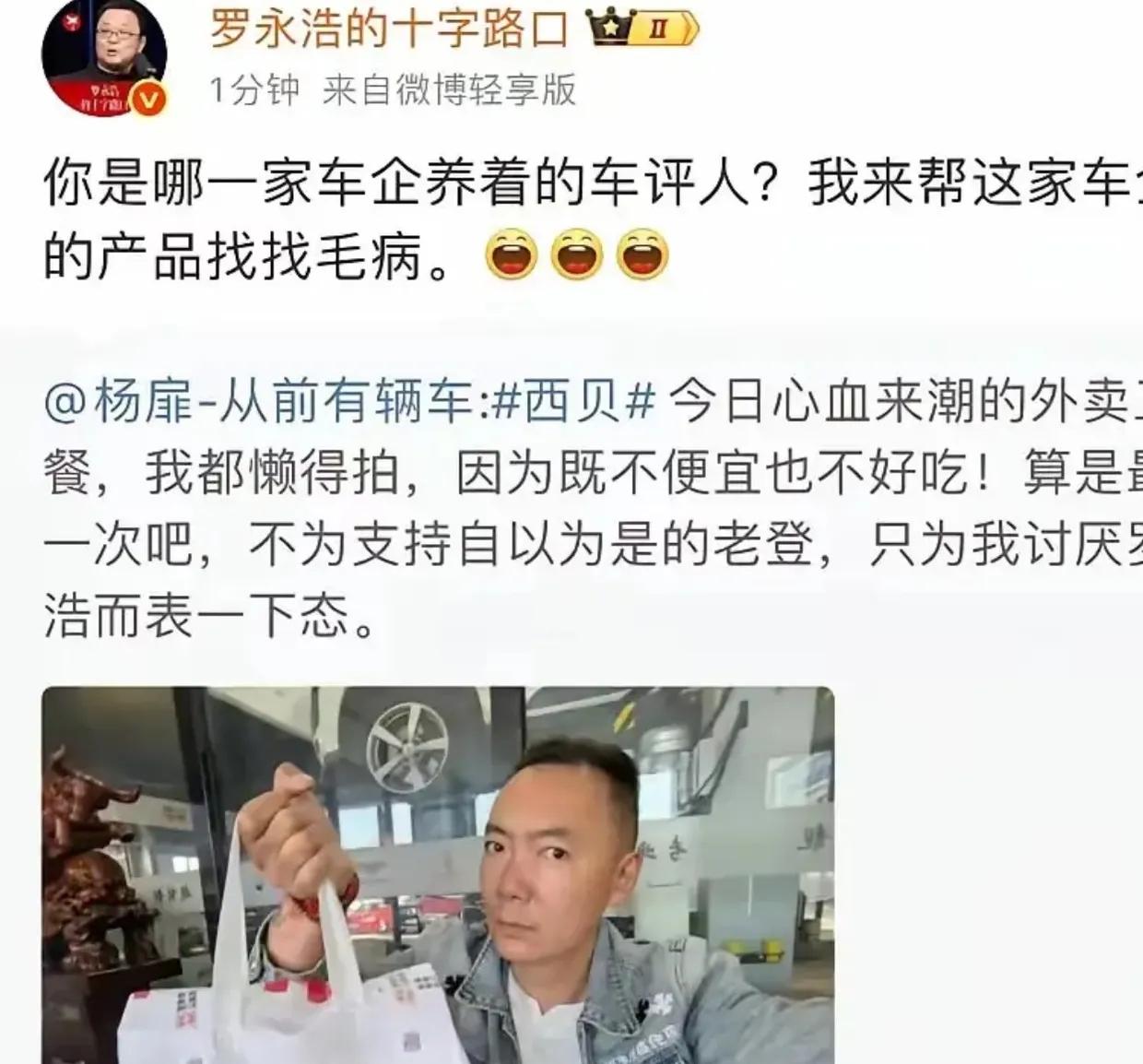

你是哪一家车企养着的车评人万万想不到,不知道是不是冒充的车评家,一次黑两个以为是假的。没有想到,本尊在吓得删除,吓得删除前,还有一条回怼网友:难道不喜欢西贝也不喜欢罗永浩就犯天条了?

一个西贝罗永浩预制菜之争事件,炸出多少妖魔鬼怪,看上去都仪表堂堂,真是万万想不到。需要说明的是,西贝外卖,很吃不贵,还送小桌布,别听这个车评人瞎说。

//然后,“不为…只为…”句式的前后两者一般要有对照或者反差,比如“工作不为赚钱,只为开心”,因为通常“工作很难既赚钱又开心”。老登和老罗你都不支持,用这个句式有点不通。 最后,你不喜欢谁跟天条没关系,我只是说你表达词不达意。//

微博智搜:

“你是哪一家车企养着的车评人?”——这句由罗永浩在2025年10月13日公开质问车评人的话,直接撕开了汽车评测行业的潜规则,也引发了公众对车评人独立性的深度质疑。以下是结合行业现状的核心分析:

🔍 一、行业普遍现象:车评人与车企的“供养关系”

商业模式决定立场

多数头部车评人的主要收入源于车企广告合作,单条推广费用从几万至几十万元不等。这种“充值”模式下,车评内容往往难以客观,甚至出现“给钱就吹,不给钱就黑”的极端案例。

典型操作:车企在新车发布时支付高额广告费,车评人需自购车辆(后续折价出售)并制作美化内容,实际利润依赖商单而非观众信任。

三类车评人生态

第一类:无底线恰饭型

接受车企脚本,完全回避产品缺陷(如某些“动物说车”账号)。

第二类:软性植入型

将广告包装成客观评测,但对缺点轻描淡写(需车企默许)。

第三类:独立评测型

极少数如“38号车评中心”“你猫哥”等,坚持自费购车、拒绝充值,但流量远低于前者。

⚠️ 二、用户信任危机的根源

劣币驱逐良币

充值车评人凭借车企资金支持,长期垄断流量,挤压独立评测的生存空间。观众看到的内容多为“美化版真相”,甚至误导购车决策(如吹捧倒闭品牌威马、拜腾等)。

利益链下的翻车事件

车企倒闭后,合作车评人火速删除推广视频(如哪吒APP崩溃事件中,车评人同步发布保时捷广告)。

消费者维权时,车评人无需承担连带责任,而车主面临残值暴跌、配件断供等风险(如威马EX5二手价跌破3万)。

💡 三、如何识别“被包养”的车评人?

内容一致性

若某车评人从未批评合作品牌,或对竞品突然“拉踩”,需警惕利益关联。

案例:陈震(“充值震”)因小米SU7评测争议,被曝单条视频报价超20万元。

车辆来源与测试方式

独立车评人通常自费购车或租车,并公开测试过程(如“小牛说车”自费碰撞测试),而充值评测多使用车企提供的“特调车”。

回避关键问题

针对底盘、电池供应商、售后体系等敏感问题含糊其辞,或关闭评论区筛选。

✨ 四、幸存的可信评测者(参考行业观察)

车评人 核心原则 可信度依据

38号车评中心(李天扬) 自费买车、拒绝充值 技术深挖+缺点直批,声明“对观点负责”

你猫哥 靠卖玻璃水租车测评 聚焦底盘解析,拒绝车企干预

小牛说车(顾宇波) 自费碰撞测试 公开安全结构缺陷,律师审稿避坑

💎 总结:车评行业的“罗生门”

罗永浩的质问,实质是向整个行业的“潜规则”宣战——当收入依赖车企供养时,车评人的“客观”注定成为奢侈品。消费者若依赖此类内容购车,无异于赌博。建议:

✅ 优先参考独立车评(需甄别是否真独立);

✅ 交叉验证车主口碑、企业财报及售后网络稳定性;

✅ 警惕过度吹捧新势力品牌的内容,尤其是回避技术细节的“体验报告”。

正如网友调侃:“买车前先搜品牌名+跑路,结果少于十万条的才敢考虑”——这背后,是无数被“包养式评测”坑害的消费者之痛。