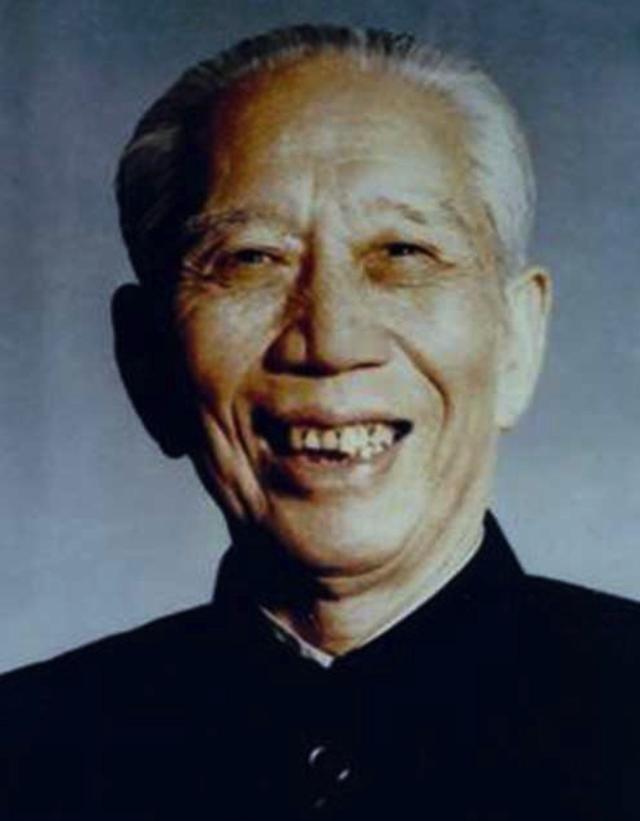

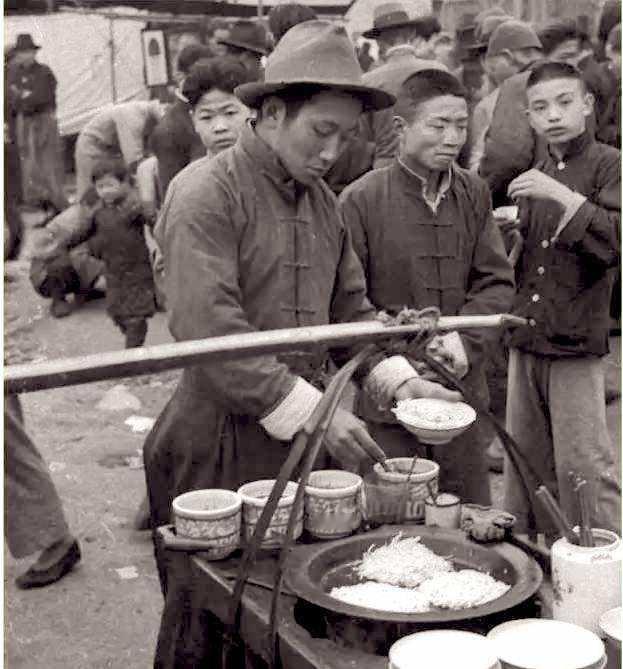

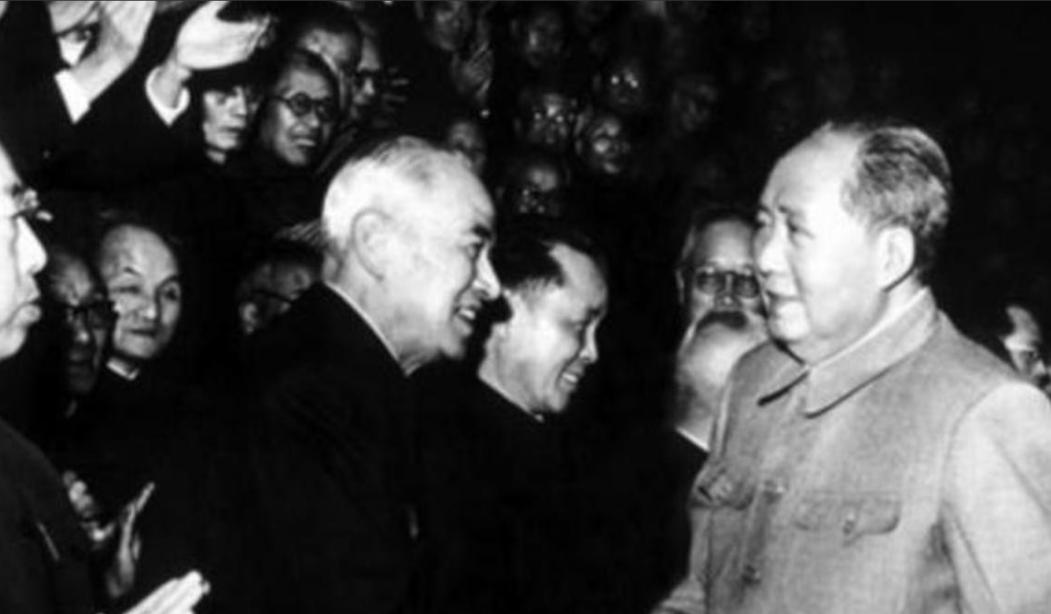

1957年,王震去日本考察,出发前,周总理特意交代:“去了日本,不要买他们的东西。”王震到了日本后,却坚持买2样东西! 那天王震回国,刚下飞机,迎面就碰上了周总理。 周总理笑了笑,话里带刺:“我早就猜到你王胡子憋不住这口气。” 王震一听,脸上微微一红,低声应了句: “实在忍不住啊,总理,这两样东西,咱中国太需要了。” 说到底,他买的不是日本货,是一条能救中国农业的出路。 时间回到1957年秋,那是个谁都不敢乱动的年份。中日还没建交,外交上敏感得很。 周总理临行前特地叮嘱: “别买东西,日本人现在就是想做中国人的生意。你们一出手,外界就要说闲话。” 王震点头应下,连“保证不买”都说出口了。但真到了日本,他犹豫了。 日本人对这支中国代表团,接待得特别用心。 吃住安排得妥妥当当,考察路线也是精挑细选。 王震带着一帮农业、林业、农机方面的专家,每天跑田间、进工厂、下农户,脚底板都快磨破了。 一天,他们车队正走在乡间小路上。 二天, 三天,王震坐在车里,突然让司机停车,指着远处一块刚割完稻的田:“你们看看,那是啥?” 田边站着个日本老农,正扶着一台小机器在收拾稻茬。 那机器个头不大,两只小橡胶轮驮着个发动机,后面伸出两条长扶手,像方向盘一样拐着弯。 老农一边扶着机器走,一边跟着它转腾翻地,轻巧得很。 王震眼睛一下就亮了:“这玩意儿,要是能拿到中国去就好了!” 这就是他买的第一样东西——手扶拖拉机。 他当场下车,走过去看了个仔细,还亲自坐上去试了试。 机器是久保田公司产的,用油少,操作简单,关键是小巧灵活,特别适合南方水田。 王震当场就说:“这个东西,中国太需要了。” 但他也知道,带回去不容易。周总理的交代还在耳边响着呢。 他琢磨了一晚上,第二天找人商量:“买一台,我们自己拆成几部分,分着带回去,回国再拼起来。” 他不是要违背命令,而是觉得,这个时候不拿回来,将来再想拿,代价就更大。 第二样东西,是他在雨中发现的。 那天他们走访一个农户,天突然下起雨。日本农民穿着一身透明雨衣,继续干活,毫无顾虑。 王震看着那衣服,皱了皱眉:“这不是塑料吗?” 那农民还真会说中文:“是啊,这是塑料膜,干活穿这个轻便,种菜也用。” 考察团的人这才发现,日本农村已经大量使用塑料膜育苗、覆盖、反季节种植,连温室大棚都开始用上了。 这在当时的中国,简直是天方夜谭。 王震又动心了。他找来厂家,买了一批样品塑料膜,准备带回国试验。 回去后他还专门写报告,建议在全国推广。 回国那天,他不是没想过躲清净一点,先别碰上总理。可他知道,躲不了的。 果然,刚到北京,周总理就来了。王震低头不语。周总理摸着胡子笑:“你还是买了吧?” 王震点点头,话还没说完,周总理接着说:“买得好啊!我们就是缺这个。” 接着,中央很快决定:引进一批手扶拖拉机,在几个省试点推广。 王震的报告上了主席那儿。 毛主席看后,说了一句话:“日本人能吃苦,也会动脑。我们也要学他们的办法。” 从那以后,中国开始仿制这种拖拉机,后来出了个“工农-10型”,被农民亲切地叫“小铁牛”。 这台机器一出来,立马火遍全国,南方水田、北方旱地,到处都能用。 它能耕地,也能播种、脱粒、运输,成了家家户户抢着要的“宝贝”。 而塑料膜的应用,更是彻底改变了中国农业。 过去很多地方蔬菜冬天吃不上,春天种不活。有了这层薄膜,地温上来了,反季节蔬菜成了可能。 尤其是地膜覆盖技术一推广,粮食、蔬菜、水果产量全都提上去了。 王震后来还说过一句话:“咱们不能光靠革命,也得靠技术。” 在“文革”最疯狂的时候,很多地方搞“拖拉机大会战”,一味追求数量。 王震却坚持,不该一窝蜂。他说:“现在更需要的是适合小农户的、能用得起的农机。” 他是个有脾气的人,但也是真懂农业的人。 那次“违令”,别人以为他是任性,其实他是看得太清楚了,中国要解决吃饭问题,光靠人扛牛拉不行,得用上机器,用上技术。 几十年后再看,那一次“破例”,成了中国农业现代化的关键一步。 他没讲太多大道理,只做了两件事:一个是把能代替人力的小机器带回国内;一个是把能挡雨保温的塑料膜带进农田。 就这两样东西,后来改变了千千万万农民的生活。 信息来源:《王震違背了“禁令”》——中共产党新闻网