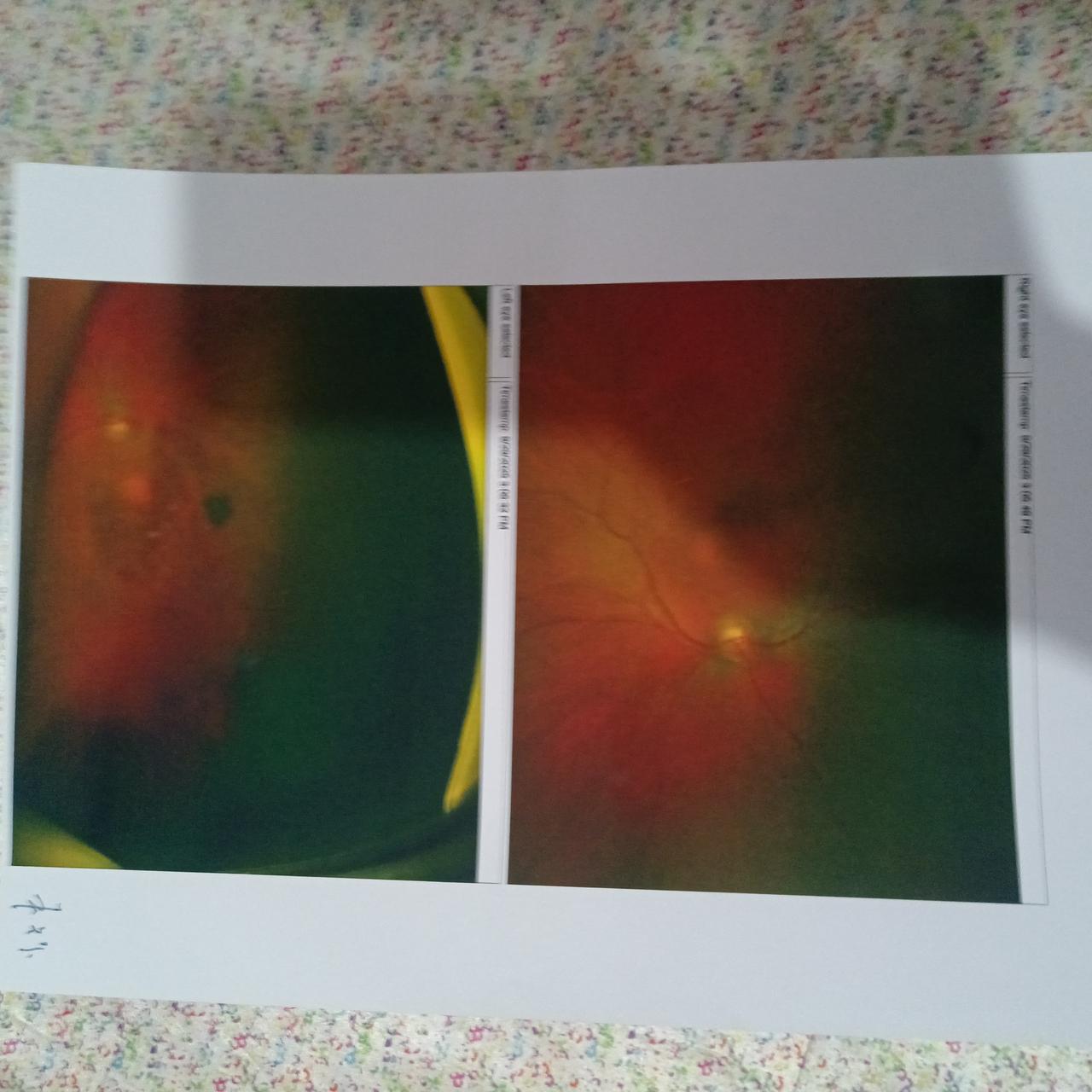

午间诊室的温暖之光:一位患者眼中的医者仁心 盛夏的午后,蝉鸣声裹挟着热浪扑向医院门诊大厅。我攥着检查报告单站在走廊尽头,望着电子屏上跳动的"12:15",又转头看了看其他诊室早已熄灭的灯光,心里泛起一丝无奈——看来今天注定要白跑一趟了。 一、迷雾中的眼睛 三个月前,我的左眼开始蒙上一层灰白色的雾气。起初以为是熬夜看手机导致的视疲劳,直到某天清晨,我发现连煎蛋上的盐粒都变得模糊不清。社区义诊时,穿白大褂的医生举着裂隙灯说:"像是白内障初期,但建议去大医院做OCT检查。"他递来的名片上印着"刘芳 副主任医师",背面手写着"眼底病专科"。 第二天清晨,我攥着医保卡走进市立医院。穿过弥漫着消毒水味的走廊,在分诊台前被指引到3号诊室。推开门时,穿浅蓝制服的刘医生正在给一位老人调试验光仪,听见动静抬头微笑:"请坐,把社区的检查单给我看看。" 二、流动的时间 "眼底OCT、荧光造影、B超……"刘医生在处方笺上快速书写时,钢笔尖与纸张摩擦出沙沙的声响。我望着她鬓角垂落的碎发,突然注意到诊室墙上的挂钟已指向10:20。"这些检查大概要两个小时",她撕下单据时,指尖在"眼底血管栓塞"几个字上轻轻点了点,"结果出来立刻回来,我等着。" 当最后一项检查报告从打印机里吐出时,分诊台的电子钟显示11:58。走廊里此起彼伏的关门声中,只有3号诊室的门缝还透出暖黄的灯光。透过磨砂玻璃,我看见几个佝偻的背影围在诊桌前,刘医生的声音穿透门板:"大爷您把头抬高点,这个散瞳药水要等二十分钟……" 三、永不熄灭的灯 "下一位!"当我的号码被叫响时,墙上的时钟已悄然滑过14:00。刘医生摘下裂隙灯前的目镜,揉了揉发红的眼眶。她面前的电脑屏幕上,我的OCT影像正清晰显示着黄斑区渗出的血斑。 "不是白内障,"她调出三维重建图时,指尖在渗血点上画了个圈,"是视网膜中央动脉栓塞引发的出血,需要立即住院溶栓。"见我面露犹豫,她又翻出平板里的病例库:"上周有位患者拖了三天,现在视力只剩0.1……" 诊室窗外,午后的阳光正斜斜切过走廊。我注意到她白大褂口袋里露出的半截能量棒包装,以及电脑旁冷掉的半杯豆浆。当护士第三次来提醒"刘主任,急诊会诊……"时,她只是摆摆手,继续在处方笺上写着住院须知。 四、医者温度 次日清晨办理住院时,在电梯间偶遇刘医生。她抱着病历本匆匆走向住院部,制服后背洇出深色的汗渍。"昨天实在抱歉,"经过时她突然放缓脚步,"让您等这么久。"我望着她眼下的青影,突然想起社区医生说过的话:"刘主任的号最难挂,但她总会把最后一位患者看完才走。" 住院部12楼的护士站,几位患者正围在一起聊天。"刘主任昨天看到七点多呢""听说她孩子高考都没去陪考""上次我半夜急诊,她从家里赶过来……"这些零散的对话碎片,在病房的消毒水气息中渐渐拼凑出一个真实的医者形象。 五、照亮生命的微光 住院第三天,我在走廊遇见拄着拐杖来复诊的张大爷。他抓着刘医生的手不肯放:"要不是您加班给我做造影,我这只眼睛就瞎了!"阳光穿过百叶窗,在刘医生胸前的听诊器上折射出细碎的光斑。她笑着扶老人坐下,转身时白大褂下摆扫过地面,像一片轻盈的云。 出院那天,我在诊室门口驻足良久。墙上的锦旗层层叠叠,"妙手仁心""光明天使"的金字在日光下熠熠生辉。透过半开的门,看见刘医生正在给实习医生讲解眼底影像,她手中的激光笔红点在视网膜模型上跳动,仿佛在绘制生命的星图。 走廊尽头的电子钟显示17:30,下班铃声早已响过。但3号诊室的灯光依然亮着,像一座永不熄灭的灯塔,为每个在黑暗中摸索的患者指引着光明的方向。这束光,不仅穿透了眼底的血雾,更照亮了医患之间最本真的模样——那里没有冰冷的仪器,只有温暖的双手;没有刻板的时间,只有生命的重量。 当我走出医院大门时,晚风拂过重见光明的左眼。回头望去,那盏依然亮着的诊室灯光,已然成为这座城市里最温暖的医学地标。它提醒着我们:在这个快节奏的时代,总有一些人愿意停下脚步,用专业与温情为生命护航。而这,或许就是医者最动人的模样。医院见闻感悟 医生门诊感悟