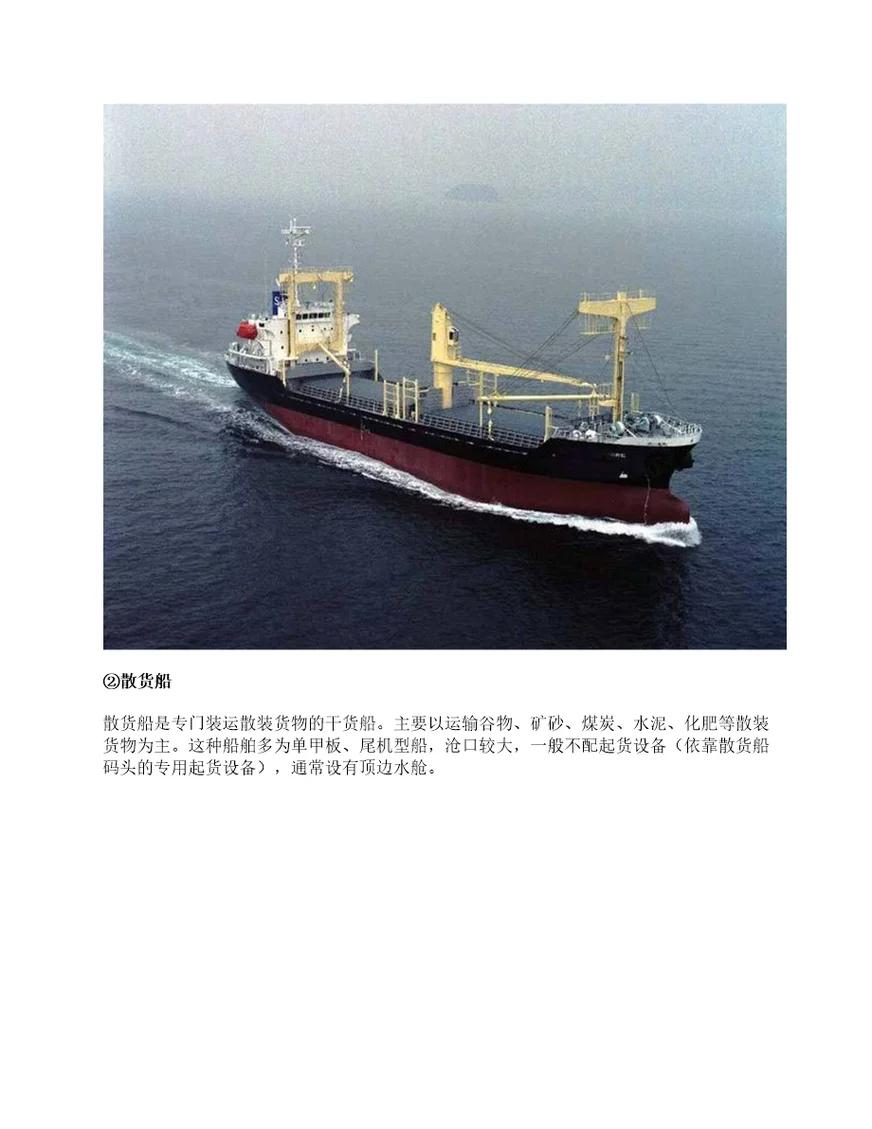

当初美国提出收货轮靠港费,是华裔商务代表戴琪提出来的。她的想法是,中国的货轮多,而且每年生产的货轮也多,其他国家购买的中国的货轮也多,所以提出靠港费,能够给美国带来一大笔收入。 作为美国贸易代表,戴琪常年盯着中美产业竞争,中国造船业的爆发式增长早成了她的“心病”。她自己都曾公开感叹,美国一年造的商用船还不到五艘,而中国同期交付量早就突破了1500艘,全球一半的新货轮都印着“中国制造”的标签。 这份差距让她盯上了港口收费的生意,在她主导的2024年301调查里,明确把中国造船业的优势归为“不公平竞争”,转头就抛出了靠港费方案。核心算盘很直白:中国货轮不光数量多,全球很多国家的船队里都有中国造的船,这些船每年要无数次停靠美国港口,按净吨收费能轻松刮出一大笔收入。 她手里的账本打得挺响,当时美国海关敲定的标准是,中国实体拥有或运营的船舶每净吨收50美元,2028年还要涨到140美元;中国造的船更要按每净吨18美元和每集装箱120美元择高收费。戴琪团队算过,光洛杉矶港每年40%的中美往来货物,加上纽约港、长滩港的流量,这笔收入能补不少财政窟窿。 可这算盘能打响,全靠中国造船业的硬实力撑着,2024年前11个月,光江苏一省出口船舶就达953.4亿元,同比涨了56.9%。南通的船厂连续交付8.2万吨级散货船,太仓的企业造出3.6万立方的高端液化气体船,这些船不光卖得多,还排到了2029年的订单。中远海控一家的市值就超过2300亿元,比美国前十大航运公司市值总和还高。 更关键的是全球船队的构成,戴琪团队摸清了数据:美国港口32%的吞吐量都和中国船舶相关,不管是挂着巴拿马旗的货轮,还是欧洲公司运营的油轮,掀开船底十有八九是中国船厂造的。她觉得只要把这些船都纳入收费范围,就像在黄金水道上设了收费站,稳赚不赔。 2025年10月14日政策正式落地,美国海关立马要求所有涉华船舶在抵港前3天通过Pay.gov缴费,逾期就扣船。可第一天就出了岔子,航运咨询机构Alphaliner算了笔账,全球班轮公司一年要多花32亿美元,中远海运一家就扛了近一半。 反噬来得比预想更快,中方当天就出台反制措施,对美资船舶按每净吨400元收特别港务费,之后三年逐年涨到1120元。首艘受影响的美国“Manukai”号停靠宁波港,一下就缴了近500万元,船公司直呼“吃不消”。 最打脸的是戴琪喊的“保护本土造船业”口号,美国造船业全球份额才0.13%,造一艘3600标箱的集装箱船要3.33亿美元,是中国造价的6倍。而且船厂工时比中国高60%,单船建造周期要三四年,就算收了靠港费,也没人愿意买美国造的贵价船。 更糟的是成本全转嫁给了美国人,洛杉矶港执行董事塞罗卡直言,航运公司要么调航线绕路,要么涨价,每个集装箱成本多了600到800美元。世界航运理事会测算,美国消费者每年要多掏300亿美元,这对于刚压下去的通胀来说,简直是火上浇油。 戴琪没算到中国的抗压能力,中国对美航线依赖度才18%,转头就能拓展东南亚、欧洲市场。造船企业更不怕,本土产业链完整,美方收费对成本影响不足2%。反观美国,27%的船用零部件要从中国进口,收完费反而让自己的船厂更难拿到配件。 现在再看这政策,更像个笑话,美国造船订单没增加,港口却开始拥堵,船公司都改用非中资船舶,导致靠港效率降了三成。戴琪当初盼着的“大笔收入”,变成了消费者的账单和企业的抱怨,所谓的算盘终究砸了自己的脚。