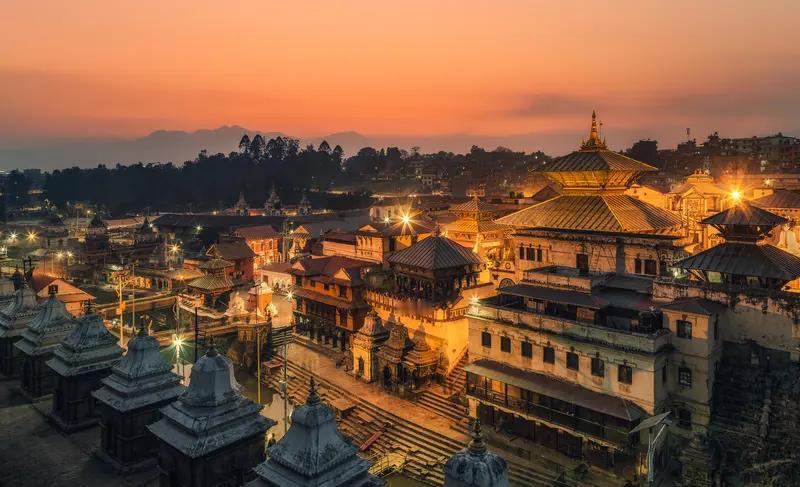

太离谱了!男子从尼泊尔ICON回国,手机突然停机,他以为是欠费,于是慌忙充了200元,可奇怪的是,手机依旧没有信号。焦虑、无助、甚至开始怀疑自己是不是被骗了,男子赶紧联系移动客服,结果得到的竟然是“为了防止你被诈骗,对你的手机号进行了‘保护性关停’,必须到营业厅办理才能解封”。 这到底是技术问题,还是某种“保护机制”?为什么在这个信息爆炸、诈骗频发的时代,普通人反而成了“被保护”的对象?他们的“保护”是不是变成了一种无形的束缚,让我们在最需要联系世界的时候,反而被隔绝在外?更何况,身处零下几度的寒冬,身无分文、孤立无援的他,心中的那份绝望,令人心碎。 这件事情,不仅仅是一个简单的手机停机事件,它折射出我们在数字时代的“信任危机”。我们每天都在依赖这些“看不见的护身符”——手机、网络、各种验证码、保护机制。可是,当这些“保护”变成了阻碍,变成了让人无法自主掌控的“黑箱操作”,我们还能相信什么?我们还能依赖什么? 更令人深思的是,这背后隐藏着什么样的利益链条?是运营商的“安全保护”策略,还是某种看不见的利益输送?这些“保护性措施”是不是在无形中剥夺了普通人的基本权益?我们每天习以为常的“便利”,是否也在悄然变成了一把双刃剑? 这起事件还引发了一个更深层次的共鸣:在这个信息时代,我们每个人都像站在悬崖边,随时可能被“保护机制”绊倒。我们渴望被保护,却也害怕被限制。我们希望能自主掌控自己的信息和权益,却发现自己被层层包裹在“安全”之中,反而失去了自由。 这不禁让人反问:我们真正需要的,是那些冷冰冰的“保护措施”,还是更有人性、更透明、更能让我们信任的机制?我们是不是应该反思:在追求安全的同时,是否也应该给普通人留下一点自主的空间?毕竟,真正的安全,来自于理解、信任和尊重,而不是冷漠的“保护”或黑箱操作。 这件事情,也提醒我们每一个普通人:在这个信息化、数字化的时代,学会保护自己,学会辨别“保护”的真伪,才是最重要的。不要让“保护”变成了束缚,让自己在关键时刻陷入孤立无援的境地。我们要用理性和勇气,去争取属于自己的那份自由和尊重。 所以,下次当你遇到类似的“保护性关停”时,不妨问问自己:这真的是保护,还是另一场无声的控制?我们要的,不是被动的“被保护”,而是主动的“自我保护”。只有这样,我们才能在这个复杂的世界里,找到真正的安全感和归属感。 如果你喜欢这篇文章,别忘了点赞、评论,让更多人看到我们对这个时代的深刻思考!我们都在路上,期待每个人都能走得更远、更自由。