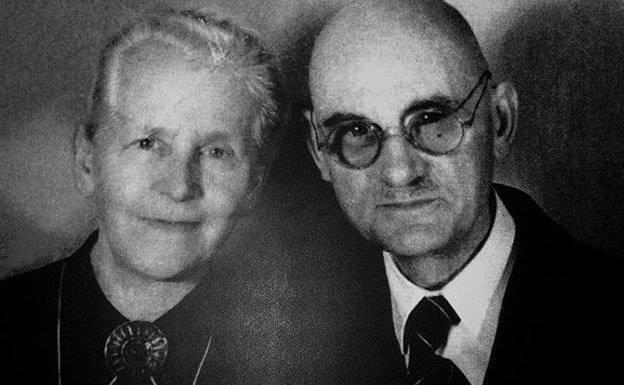

德国战败后,约翰拉贝一家的生活颇为拮据,他的妻子道拉饿到只剩44公斤,一度只能喝橡树果实磨成面做的粥,以及采蘑菇、野草等维生。1948年初,约翰拉贝的遭遇传到南京,南京市政府立即组织成立救助拉贝劝募委员会,没几日便募得1亿元,按市价2000美元汇至德国援助约翰拉贝。 约翰拉贝,在1937年那场人间炼狱般的南京大屠杀里,以一己之力和众多国际友人的帮助,庇护了超过25万中国人的生命。南京的老百姓都喊他“活菩萨”。 但很多人不知道的是,这位“活菩萨”的晚年,过得那叫一个惨。 故事得从二战结束说起。德国战败,拉贝的日子一下子跌到了谷底。他被盟军逮捕审查,虽然最终被认定无罪释放,但西门子公司的工作也丢了,只能打打零工,干点翻译的活儿。 一家人挤在柏林西门子城的一间小破屋里,日子过得捉襟见肘。战后的德国,物资匮İ乏,通货膨胀严重,马克跟废纸差不多。拉贝一家的生活,很快就从“拮据”滑向了“濒临饿死”的深渊。 他心爱的妻子道拉因为长期营养不良,饿到什么程度?体重只剩下44公斤。家里揭不开锅,最困难的时候,一家人只能靠喝橡树果实磨成粉煮的粥来糊口。那玩意儿又苦又涩,根本不是人吃的。为了活下去,他们还得像最原始的部落一样,去野外采蘑菇、挖野草充饥。 然而,就在他最绝望的时候,一束光,从遥远的东方射了过来。 1948年初,也不知道是通过哪位好心的传教士还是商人,约翰拉贝一家在德国快要饿死的消息,漂洋过海传到了南京。 这消息在南京城一传开,整个城市都震动了。 “什么?我们的救命恩人,那个‘活菩萨’拉贝先生,在德国快饿死了?” “这还得了!我们南京人欠他一条命啊!” 当时的南京,虽然是国民政府的首都,但刚刚经历了八年抗战的创伤,也是百废待兴,老百姓的日子同样不好过。可一听到恩人的遭遇,南京人想都没想,立刻行动了起来。 南京市政府火速牵头,成立了“救助拉贝劝募委员会”。市长亲自出面号召,市民们、商人们、学生们……纷纷慷慨解囊。你十块,我一百,有钱的出钱,有力的出力。那场面,真是应了中国那句老话:滴水之恩,当涌泉相报。 要知道,那时候的法币贬值得厉害,1亿元听着是个天文数字,但实际上,它的购买力在飞速缩水。可贵就贵在这份心意,这是南京人从自己牙缝里省出来的钱。没过几天,1亿元法币就凑齐了。 钱募到了,怎么送过去又是个难题。当时兵荒马乱的,国际汇款程序复杂。南京市政府特批,将这笔钱按照当时的市场价,兑换成了2000美元的“硬通货”,几经周折,终于汇到了远在柏林的拉贝手中。 这2000美元,对于当时快要山穷水尽的拉贝一家来说,无异于救命的甘霖。靠着这笔来自中国的钱,他们买了面包、牛奶、黄油,熬过了最艰难的岁月。据说,拉贝收到这笔钱后,老泪纵横,他把南京市民的来信一遍又一遍地读给家人听,激动得说不出话。 他可能自己都没想到,十年前在那个腥风血雨的城市里种下的善因,十年后,在他人生最黑暗的时刻,结出了最温暖的善果。 时间快进到2020年,新冠疫情席卷全球。德国的情况一度非常危急,医疗物资严重短缺。而约翰拉贝的嫡孙,托马斯拉贝教授,恰好是海德堡大学的一名医生,奋战在抗疫一线。 拉贝教授一家人也不幸感染了病毒,急需药品和防护物资。无奈之下,他想起了爷爷和中国的特殊情谊,抱着试一试的心态,向中国驻德大使馆写了一封求助信。 中国这边一收到消息,从上到下立刻行动起来。南京市政府更是第一时间响应,迅速筹集了三万只口罩、一批抗疫药品和防护服,用最快的速度送到了德国,交到了拉贝教授的手中。 其实,拉贝先生之所以会在危难关头选择保护中国人,这份情感不是凭空而来的。很多人不知道,在去南京之前,他在中国已经生活了快30年,大部分时间是在北京和天津度过的。 从1908年踏上中国的土地开始,他就对这个古老的国度产生了浓厚的兴趣。他记录北京的风土人情,收集中国的民间艺术品,甚至在女儿生病西药无效时,尝试用中药治好了她。他早就把中国当成了自己的第二故乡。 尤其是一件小事,让他对中国人的善良有了深刻的认识。一战德国战败,他被遣返回国,家当都留在了北京。几年后他再回来,本以为东西早没了,没想到,他家的中国佣人把所有财产都妥善保管着,原封不动地交还给了他。这件事给了他极大的触动。 所以,1937年在南京,当屠杀发生时,他的挺身而出,不仅仅是出于人道主义,更源于他对这片土地和人民深沉的爱。他早已和我们血脉相连。 如今,拉贝先生的墓碑,已经从柏林迁到了南京大屠杀遇难同胞纪念馆安放,接受着中国人民永久的缅怀和敬意。