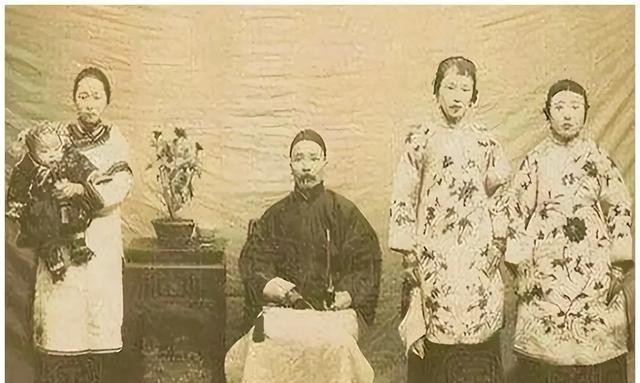

1904年,通房丫李氏,站着侍奉丈夫与正妻长达33年。这日,她正在盛饭。谁知,管家突然冲进来高喊一声,闻言,她手一歪,啪地一声碗摔在地面碎了一地。正妻刚打算开口斥责,丈夫却开怀大笑。 1904年,浙江巡抚谭钟麟的府里,一个叫李氏的女人正在给一家之主盛饭。在谭家,她的身份叫“通房丫头”,说白了,地位比妾还低,跟高级点的丫鬟没啥两样。吃饭的时候,她得站着伺候丈夫谭钟麟和正妻陈氏,等主子们吃完了,她才能在角落里随便扒拉几口。 这天,管家连滚带爬地冲进饭厅,嗓子都喊劈了:“中了!三少爷高中了!是会试第一名啊!” “会试第一名”,这五个字像一道惊雷。李氏心里一炸,手上跟着一哆嗦,“啪”的一声,那只她端了无数次的饭碗,应声落地,碎得四分五裂。 正妻陈氏眉头一皱,斥责的话已经到了嘴边。然而,还没等她开口,一家之主谭钟麟却一拍大腿,爆发出一阵前所未有的开怀大笑。他指着李氏,又指着旁边的空位,说出了一句让在场所有人都惊掉下巴的话:“坐下,一起吃!” 就这么一句话,李氏等了33年。她终于能以一个“人”的身份,而不是一个“物件”的身份,坐上谭家的饭桌。而这一切,都因为管家口中的那个“三少爷”,她的亲生儿子,谭延闿。 李氏本是个苦命人,河北的孤女,爹妈死得早,兵荒马乱的年代,被人卖进了谭家当丫鬟。她长得清秀,干活也勤快,后来被谭钟麟的母亲看中。当时谭钟麟的正妻陈氏因为身体原因没法随丈夫去外地赴任,老太太为了儿子有人照顾,也为了谭家开枝散叶,便做主让李氏成了谭钟麟的通房丫头。 可即便如此,她的地位依然卑微。尤其是在光绪五年生下谭延闿之后,正妻陈氏自己只有两个儿子,对李氏这个生了儿子的“丫头”更是充满了嫉恨和提防。 儿子谭延闿,就是她唯一的希望和精神支柱。 小孩子最是敏感,谭延闿从小就知道自己和哥哥们不一样。兄弟们也欺负他,不带他玩,骂他是“小老三”,背后指指点点说他娘的出身。 有一次,谭延闿又被气哭了,跑去找李氏。李氏没有抱怨,也没有哭诉,只是抱着儿子,平静地告诉他:“读书不是只为了功名利禄,首先要学会怎么做人。” 她虽然识字不多,却给了儿子最质朴也最重要的人生启蒙。 谭延闿把母亲的话刻在了心里。他比谁都懂,只有自己出人头地,才能为母亲撑起一片天。他曾对母亲承诺:“姨娘别怕,等我长大保护您!” 从那天起,谭延闿像是变了个人。他给自己定了规矩,三天一篇文章,五天一首诗,笔耕不辍。他父亲谭钟麟是个老派的封建大家长,思想保守,极力反对维新变法,还镇压过孙中山的起义。这样一个顽固派,在教育儿子上却一点不含糊,要求极其严格。 谭延闿的努力和天赋,连他那个要求严苛的父亲都暗暗点头。13岁,他就考中了秀才。25岁那年,也就是1904年,他北上京城参加会试,一举夺魁,成了“会元”。 清朝两百多年,湖南就没出过一个会元,谭延闿直接填补了这项历史空白,可以说是光宗耀祖了。 儿子的荣耀,成了母亲挺直腰杆的资本。那一刻,谭钟麟看到的,不再是一个卑微的丫头,而是“会元之母”。 从那以后,李氏在谭家的日子好过多了。谭延闿仕途顺遂,官越做越大,后来官至国民政府主席、行政院院长,成了谭家官位最高的人。他用自己的权力和地位,为母亲在谭家争来了一席之地,让她彻底摆脱了侍奉人的日子,能与正妻平起平坐。 更让人敬佩的是,谭延闿因为深知母亲为妾的苦楚,他一生不纳妾。即便中年丧妻,身边无数人劝他续弦,其中甚至包括孙中山想把宋美龄介绍给他,他都婉言谢绝了。他认宋美龄为干妹妹,撮合了她与蒋介石的婚事,自己则终身未再娶。这份对亡妻的承诺和对母亲遭遇的感同身受,让他赢得了“民国第一完人”的赞誉。 谭延闿为母亲做的最惊世骇俗的一件事,是在她去世之后。 1916年,李氏在上海病逝。次年,谭延闿亲自扶灵柩回长沙安葬。按照谭家的族规,妾室去世,棺椁是绝对不能走正门的,只能从侧门悄悄抬出去。这是规矩,是几百年不变的“体面”。 当李氏的灵柩被抬到正门口时,果然被宗族的长辈们拦下了。他们言辞凿凿,搬出祖宗家法,决不让步。 就在双方僵持不下的时候,已经身居高位的谭延闿做出了一个让所有人目瞪口呆的举动。他什么话也没说,直接走上前,纵身一跃,躺在了母亲的棺椁上,然后对着早已吓傻的抬棺人大喊一声: “我谭延闿已死,抬我出殡!” 族人们全傻眼了。抬一个妾的灵柩出正门,坏的是规矩;可要是把躺在上面的湖南督军谭延闿当死人抬出去,那丢的就是整个谭家的脑袋了。两害相权取其轻,谁还敢再多说一个字? 最终,在所有族人复杂的目光中,李氏的灵柩,在儿子的“护卫”下,堂堂正正地从谭家正门被抬了出去。