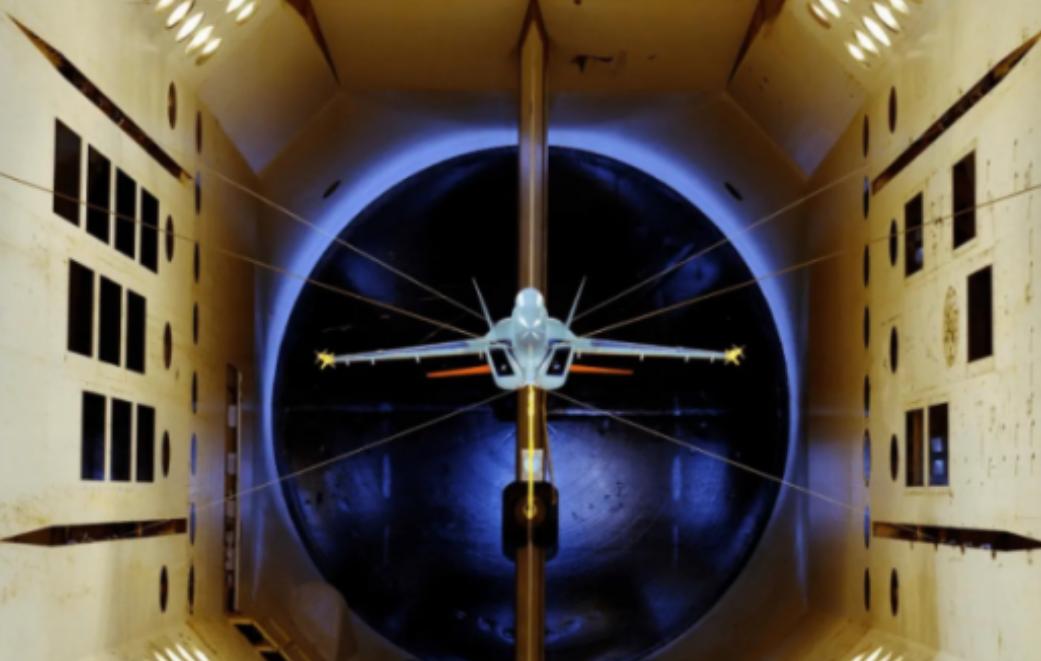

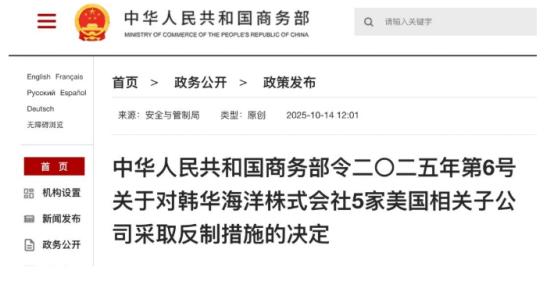

中国高超音速风洞到底有多厉害呢?据说15马赫,法国申请用一次,咱们的报价是15个亿,欧洲申请用20马赫,我们的报价40个亿,而美国想申请用30马赫,不但要50个亿,外加数据共享,接受不了就不了了之了,敢报这个天文数字,而且还不怕这全球不来用,那是因为中国公众是全球独一档的存在 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 风洞这玩意,对发达我国来说可是相当重要的,它是高超音速武器、航天飞行器的“准生证”。 任何飞行器要突破5马赫以上的速度,表面温度能飙到1600度,钛金属都得变软,还得在极端压力下保持气动外形,靠实弹试射成本太高,还抓不住毫秒级的气流变化,只能靠风洞模拟真实环境。 中国科学院今年2月正式发布的JF-22超高速激波风洞,能直接吹出30马赫的风速,相当于每秒10.2公里,从北京到上海眨个眼就到,更关键的是试验持续时间能到130毫秒,比美国最先进的LENS-X风洞足足长了3倍多,模拟误差还能控制在0.5%以内。 这就好比别人用手机拍闪电只能抓个虚影,咱们用高速摄像机把闪电的每一寸纹路都拍得清清楚楚,这精度差的可不是一星半点。 法国当年为了租10马赫的风洞,砍价砍了三年都没谈拢,欧洲航天局想租20马赫的,光押金就得交5亿欧元,这还是前几年的价,现在技术升级了,15亿、40亿的报价,完全符合技术难度的梯度。 要知道吹一次30马赫的气流,峰值耗电量相当于北京市瞬时用电量的1/6,JF-22用的爆轰驱动技术,是靠精确控制化学爆炸产生冲击波,这种“暴力美学”的技术路线,连NASA的总工程师都承认“想都不敢想”。 而且咱们早形成了风洞矩阵,从低速到38马赫全覆盖,从零下100度到3000度的环境都能模拟,欧美想凑齐这套设备,没个二三十年根本不可能,他们不来求咱们还能求谁。 现在美国的窘境,最能说明问题,美国军方内部报告显示,他们最先进的LENS-X风洞最高只能到9马赫,试验时间才10毫秒,连捕捉关键数据都不够用。 这也是他们的AGM-183A高超音速导弹,试射五次炸了四次的病根,没有合格的风洞验证材料性能,导弹头锥在高温下直接崩裂。 反观中国,东风-17导弹就是在JF-22里完成了132次定型试验,用“三步验证法”把气动布局、材料耐热、电磁干扰全测了个遍,这才实现了大气层边缘的“打水漂”变轨。 美国现在急着搞高超音速武器,自己的设备不给力,只能来求中国,可50亿加数据共享的条件一摆,他们立马哑巴了,不是舍不得钱,是怕咱看透他们的技术短板。 欧洲的处境也好不到哪去,法国、德国牵头搞的“未来高超音速武器计划”,卡在20马赫的模拟关整整两年,他们自己的风洞最高只能到12马赫,根本复现不了极端环境下的气流效应。 9月有消息说欧洲航天局,想联合申请20马赫的测试,40亿的报价看似天文数字,可比起他们自己建风洞要花的200亿欧元,这笔钱其实是“性价比之选”。 更关键的是,咱的风洞早就实现了技术外溢,C919的机翼在FL-10风洞里优化了17次,燃油效率直接提升12%,复兴号的“鹰隼车头”测试了200种方案,把噪音降了40分贝。 这些民用领域的成果都证明,咱们的风洞技术不仅强在速度,更强在实用性和系统性。 有人说这报价太狠,可跟当年西方对咱们的封锁比,根本算不了什么。 上世纪90年代,咱们想参观美国6马赫的风洞都被拒,连设计图纸都不给看,逼得咱们的科研人员从爆炸驱动技术从头摸起,花了60年才磨出JF-22这把利剑。 现在咱们的梯度复合装甲技术,能让导弹头锥在2000度高温下坚持30分钟不形变,这都是JF-12风洞100毫秒“慢动作解析”的功劳,这种材料测试能力全球独此一家。 而且咱有甘肃熔盐储能电站当“电力银行”,能把风电存成高温热能,保证风洞24小时不间断运行,欧美连电网波动都解决不了,就算建出风洞也玩不转,这就是硬实力的差距。 国际战略研究所9月的报告说得明白,JF-22的技术红利正在重构全球航天产业链,现在全球70%的高超音速相关测试需求,都得盯着中国的风洞档期。 土耳其当年掏八万欧元想租风洞直接被无视,不是咱傲慢,而是这点钱连单次测试的电费都不够。 其实这看似“天价”的报价,也是我们技术自信的直接体现,更是对西方技术封锁的有力反制。 当年他们卡咱们的脖子,现在咱们靠自主创新掌握了话语权,报价多少、附加什么条件,得按咱们的规矩来。 中国风洞的厉害之处,不仅在于30马赫的速度、130毫秒的时长,更在于它背后的完整产业链、庞大的能源支撑和持续的创新能力,这些都是欧美短期内学不来、赶不上的。 没有中国的风洞,他们的先进武器、航天项目就得卡壳,这是靠真本事挣来的技术话语权。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!