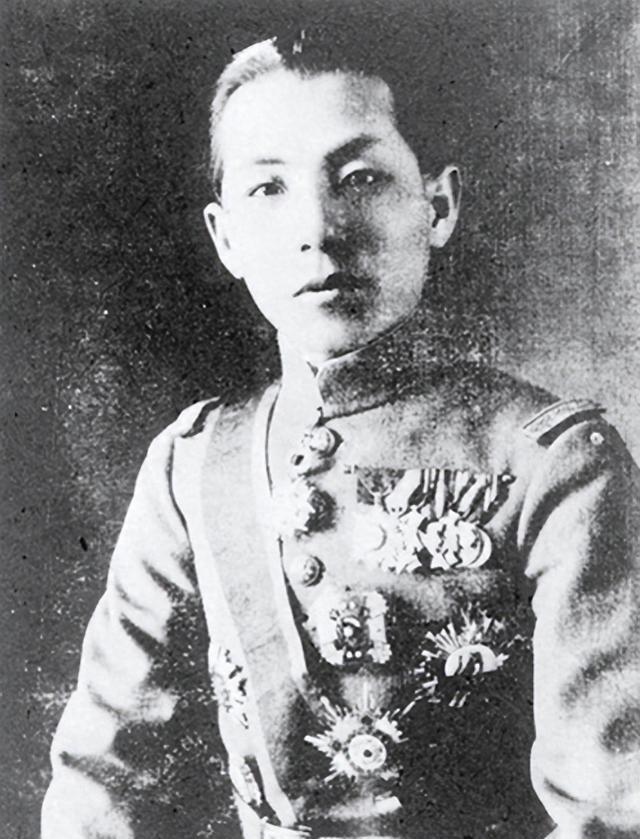

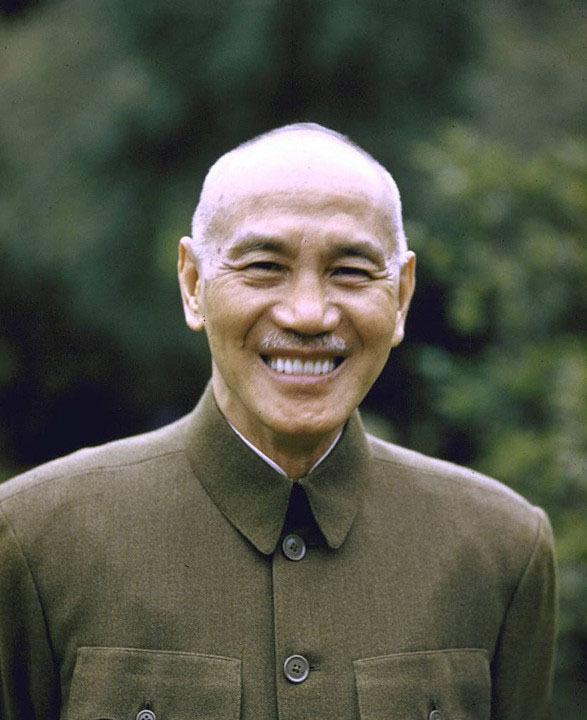

张学良要是当年硬刚日本,能躲过抗战吗?当年东北军有三十万条枪!飞机两百六十架!张学良若在九一八拼死抵抗,能挡住日本人吗? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 九一八事变那晚,沈阳城的枪声响起时,东北军的营房里其实并不缺枪炮,三十万军队,两百多架飞机,这些数字摆在那儿,看上去足够让人安心。 可历史偏偏走向了另一个方向,整个东北三省在几个月内就易手了,很多人至今还在问,要是张学良当时真的拼了命去打,结果会不会不一样? 这个问题得先从东北军的真实状况说起,账面上的数字确实漂亮,沈阳兵工厂能自己造枪造炮,装备也算得上当时国内一流,但问题在于,这支军队的精锐主力根本不在东北。 大部分作战能力强的部队都被调到了关内,驻守平津和河北一带,留在东北的那些部队,装备相对较差不说,还分散在各地,想要快速集结起来形成战斗力,基本不可能。 更要命的是东北军内部的那些事儿,张学良接手这支队伍的时候才三十岁出头,军中那些老资格的将领嘴上叫他少帅,心里却各有各的盘算,前几年为了立威,他处理掉了杨宇霆和常荫槐,可这种手段只能管一时。 真到了关键时刻,这些人会不会听命令,会不会齐心协力,谁心里都没底,黑龙江的张海鹏就是活生生的例子,事变一发生,直接带着部队投敌去了。 中东路事件的阴影也一直压在张学良心头,那一仗打下来,东北军损失了九千多人,一个旅直接打没了。 苏联红军的战斗力让他明白了一个道理,东北军在真正的现代化军队面前其实很脆弱,而日本刚在日俄战争中打败过俄国,这账怎么算都觉得胜算渺茫。 假如张学良真的下令死战,最初的几场仗说不定还真能打赢,东北军人多势众,老百姓的民心也在这边,守城的话占着地利,长春的守军就自发反击过,坚持了一天多才撤。 要是全军投入战斗,把关东军那一万多人打个措手不及,从军事角度讲完全有可能,全国的抗日情绪也会因此被点燃,各地的爱国力量肯定会响应。 可日本那边的反应才是真正的问题所在,九一八对他们来说只是个开始,整个侵华计划早就定好了,第一批进来的那些部队,很多还是后勤人员,就是来试探虚实的。 真要遇到硬钉子,日本国内马上就会大规模增兵,到那时候,战争就不是东北一地的事了,很可能直接演变成全面战争。 这种全面战争来得太早,对中国来说未必是好事,那时候的中国还处在军阀割据的状态,中央政府自己都没统一,蒋介石的态度又是不抵抗,东北军要是独自硬扛,最后就是孤军奋战的局面。 日本可以从海上封锁渤海湾,切断所有补给线,沈阳兵工厂就算再能造,原材料和燃料也得靠进口,打不了多久,子弹打光了,汽油用完了,战斗力自然就垮了。 内部的分裂可能比外部的压力还要严重,那些老将领们会怎么想?是跟着张学良死战到底,还是各自找退路保存实力? 一旦有人动摇,整个军队的士气就散了,到最后很可能就是张学良身边那几个亲信在苦撑,其他人早就作了鸟兽散,这种情况下,东北军可能连全身而退都做不到,反而会被提前消耗干净。 张学良的选择背后,其实是一套复杂的利益计算,作为一个地方军阀的首领,他得为整个集团的生存着想,把家底全打光了,以后还怎么在各派系之间博弈? 这种现实的考量,在那个年代的军阀身上都看得到,只不过这个选择的代价实在太大,整个东北丢了,责任也就没法推卸了。 所以这个问题其实没有简单的答案,打,未必能守住东北,还可能让全国提前陷入苦战,不打,虽然保住了军队,却丢了人心和尊严。 历史证明,妥协确实换不来和平,反而让日本的野心越来越大,但那个夜晚的决定,已经不只是张学良一个人的事了,整个国家的分裂状态才是根本问题。 九一八的警报每年都会响起,提醒我们那段不该忘记的历史,装备和人数固然重要,可一个四分五裂的国家,再多的枪炮也发挥不出真正的力量,这或许才是这段历史最该让人记住的教训。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民网——揭密:张学良是否下达过“不抵抗”命令