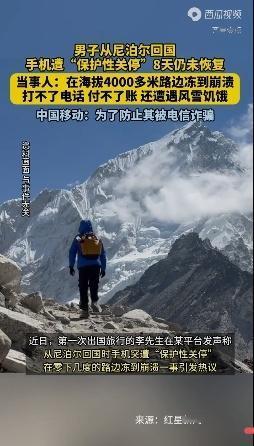

男子从尼泊尔回国手机被无故关停8天,零下严寒中寸步难行,中国移动回应引全网愤怒质疑 (来源:齐鲁壹点、红星新闻、西瓜视频综合报道) 寒风呼啸的海拔4000米边境线上,李先生拖着行李站在路边,手机屏幕漆黑一片。他从尼泊尔回国刚踏入境,却瞬间陷入“失联”困境:无法联系家人、不能支付餐费、叫不到车,甚至因风雪饥饿濒临崩溃。而这一切,竟源于中国移动一句“为防电信诈骗”的“保护性关停”。 “保护”二字本应温暖,此刻却冰冷刺骨。李先生回忆,当时气温零下,风雪刮得耳朵生疼,充值话费后仍无法开机。客服称停机前会短信通知,但他从未收到任何预警。所谓的“二次实名认证”需通过微信或线下营业厅办理——对一个刚回国、连网络都无法使用的人而言,这简直是一道无解的难题。 更讽刺的是,诈骗电话至今泛滥成灾,普通用户反成“保护”牺牲品。网友“高冷明月”吐槽:自己出国一年后回国,手机上网功能被停,险些无法购票回家。类似案例频发,让人不禁发问:为何针对普通人的“保护”如此严苛,而对真正的诈骗行为却显得无力? 这场“保护性关停”背后,暴露的是服务机制的僵化与人性化缺失。中国移动强调“保护用户权益”,但李先生连基本温饱都难以保障时,客服仅重复流程,未提供应急解决方案。若“保护”需以剥夺用户正常生活为代价,是否本末倒置? 网友的愤怒如潮水般涌来。“小楼夜雨001”直言:“这是肆意践踏消费者权益!”还有人调侃:“若在国外,运营商早被重罚。”这些声音背后,是公众对垄断服务“一刀切”逻辑的长期不满——规则不应成为推卸责任的挡箭牌。 科技本当服务于人,而非束缚于人。电信防诈骗确有必要,但如何平衡安全与便利?或许,运营商需更精准的风险评估机制:例如对境外归国用户开通临时通道,或通过人脸识别快速复机。毕竟,真正的“保护”,是让用户在困境中仍能握住一线生机。 李先生的遭遇是一面镜子,照见个体在庞大系统前的无力感。当我们为防诈骗筑高墙时,是否也切断了普通人的求生通道?这场争议终会过去,但留下的思考不应消散:任何规则的制定,都该以“人”为尺度,而非以“管理”为名行懒政之实。 男子尼泊尔 归来 手机卡关停 归国困境 手机保护性关停8天 服务人性化 婚姻里夫妻间更多的是爱情还是亲情 中国移动 回应引质疑 (本文综合自红星新闻事件报道、齐鲁壹点评论及平台网友热议,旨在引发对公共服务优化的深度讨论。)