1885年,胡雪岩弥留之际,对九姨太说:“我死后会有一个戴铁帽的人来参加葬礼,到时你剪下我寿衣的一角给他,可保后世无忧。”正如胡雪岩所说,去世后,还真有一个戴铁帽子的人来了。 那一年,杭州的冬天格外冷。富商胡雪岩卧病在床,家产崩塌,门庭冷落。传说他在弥留之际,对九姨太留下遗言:“我死后,会有一个戴铁帽的人来参加葬礼,到时你剪下我寿衣的一角给他,可保后世无忧。” 几个月后,胡雪岩真的去世。葬礼那天,有人说,看见一个“戴铁帽的人”出现——一身黑衣,帽上金饰闪烁。他走到灵前,默默站了一刻钟,又转身离开。九姨太记起那句话,悄悄剪下寿衣的一角,递了出去。 这是流传百年的故事。听上去神秘又诡异。但在史料面前,它是否成立?那场葬礼,究竟发生了什么?“戴铁帽”的人,又是谁? 1823年,胡光墉出生在安徽绩溪一个普通商人家庭。年轻时,他聪明勤奋,最早做布匹生意,后来跟随徽商南下杭州。人生的转折,出现在他遇见左宗棠。 那时的清朝,内忧外患。太平天国战火蔓延,军饷告急。胡雪岩看准机会,主动筹银、放贷、募捐,帮左宗棠解决了燃眉之急。凭借这份“急中援手”,胡雪岩成了朝廷眼中的“红顶商人”。 他经营盐业、丝业、银行,甚至插手军需,权力与财富交织到极致。1874年,他在杭州创办胡庆余堂,立下“戒欺”店训,生意蒸蒸日上。那几年,胡家的灯火夜夜明亮,宾客盈门。 然而,繁华之下暗流涌动。清廷财政混乱,地方金融体系濒临崩溃。胡雪岩的票号系统复杂、杠杆过高,一旦资金断裂,便如积木倾塌。 1883年,随着他背后的政治靠山——左宗棠病重、失势,胡雪岩也陷入金融危机。阜康钱庄破产、银号倒闭、外债追索。 他的对手盛宣怀冷眼旁观,舆论和朝廷一起逼到他门口。昔日“红顶商人”,顷刻之间变成众矢之的。 1885年春天,胡雪岩病倒在杭州府第。据《杭州府志》和胡庆余堂博物馆的记载,那时他的家产几乎被查抄殆尽,仆役四散。胡家的大门,第一次在几十年间显得如此寂静。 关于他弥留时的遗言,最早的文字记录出现在20世纪中叶的地方笔记中。那本《钱塘旧事》提到:“胡氏病中语九姨太,后有铁帽人来,可赐寿衣一角以保家。”可惜,这段文字没有注明出处,也无当年旁证。 在清代,“铁帽子王”是一种爵位制度的称呼——指可以世袭罔替的亲王。全清朝不过十几人享此殊荣,比如多尔衮、礼亲王代善、顺承亲王勒克德浑等。 那么,“戴铁帽”的人到底是谁? 一些后来的版本解释为“身穿官服、头戴补服顶戴的宗室或高官”。晚清的文武官员在冬季常戴硬檐礼帽,顶饰金珠、珊瑚、蓝宝石各有等级。外人若不识制度,看到金顶红线,也许就会误以为“戴铁帽”。 还有学者提出另一种可能:那是象征性的说法。胡雪岩长期与清廷高层往来,他自信人脉深厚,也许在垂危时,想用一句寓言安抚妻妾——“会有人记得我,会有人还情。” 事实证明,葬礼上确实来了几位官员,但并无任何文献或档案显示有“王爷”出席。1885年5月的《申报》讣告写得清楚:“杭郡胡氏丧事从简,亲友吊唁,略具仪式。”其中列出的官员仅有地方绅商与旧部。 换句话说,“戴铁帽的人”从未在一手史料中出现过。它更像是后来杭州人口口相传的象征性意象——一个对旧时代荣光的最后投射。故事的第二个核心细节是“九姨太剪寿衣一角”。 在传统丧礼中,寿衣的材质、颜色、叠放都有严格讲究。剪寿衣,意味着“分离”或“延续”,是为亡者送去纪念物。杭州、苏南一带确实存在“剪衣赠信”的习俗——亲人离世前后剪下一角,留作纪念或祈福。 然而,把这件事与“戴铁帽的人”联系起来,是20世纪传记作家们的加工。 最早在上世纪八十年代出版的《胡雪岩全传》中,作者以小说化笔法写道:“九姨太遵嘱剪下一角,赠予一位神秘贵人。”随后,这个细节被无数文章、影视剧沿用。 它满足了人们对因果报应、命运轮回的叙事期待——一个曾经呼风唤雨的商人,在死前仍能“布局”,以一角布匹换取家族安稳。 这种“讲故事的节奏”,符合中国民间口头传统的心理结构:富贵、衰败、遗言、神秘来客、暗示重生。 事实是,胡雪岩死后,胡家并未因“寿衣一角”而保全。家产清算、宅邸查封,后人多迁居上海、安徽,直到民国时期才略有恢复。 杭州胡庆余堂能存留至今,靠的是后来的社会企业化管理,而非“神秘保佑”。 但故事留下了。杭州老城的巷口茶馆里,老人们常说:“胡老爷命不差,死后还有人替他还情 ”在传说与现实之间,真相被尘封,故事却活了下来。

嘤嘤嘤嘤嘤嘤wruei

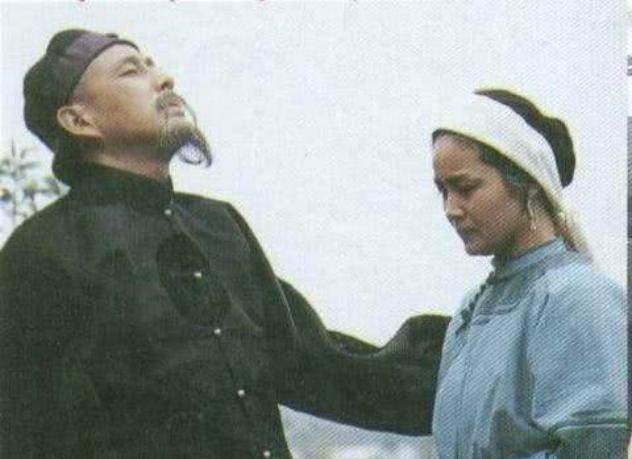

是他留遗产给对方才对吧?