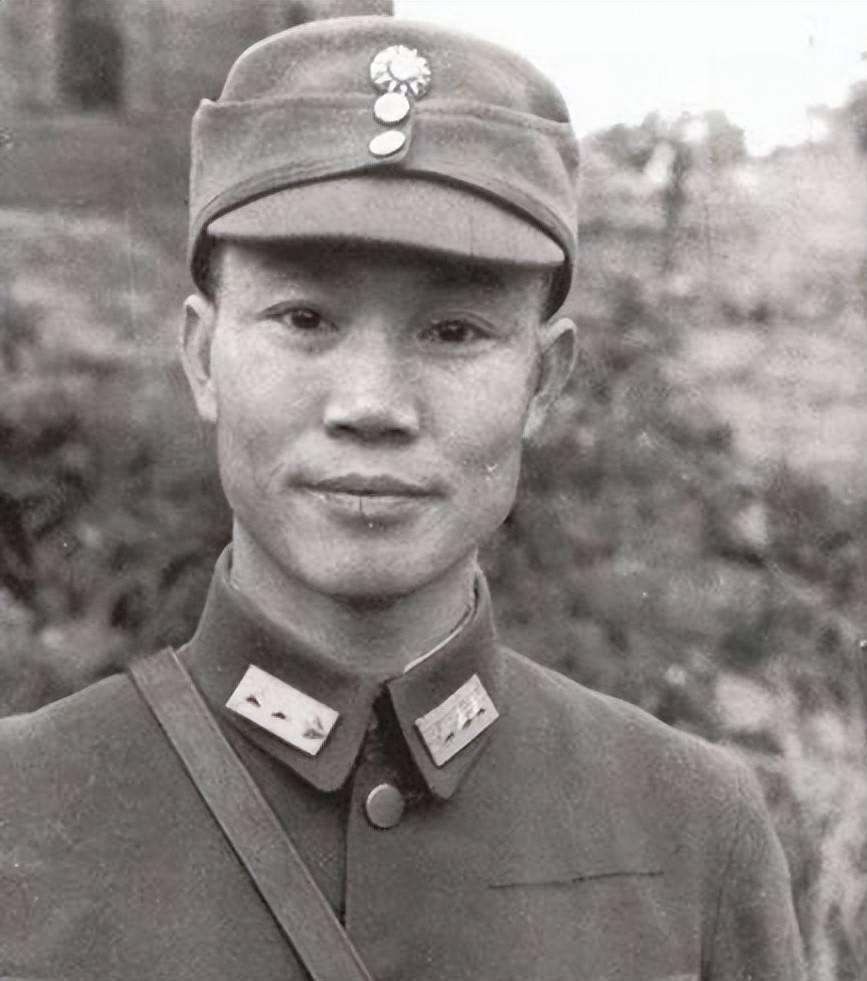

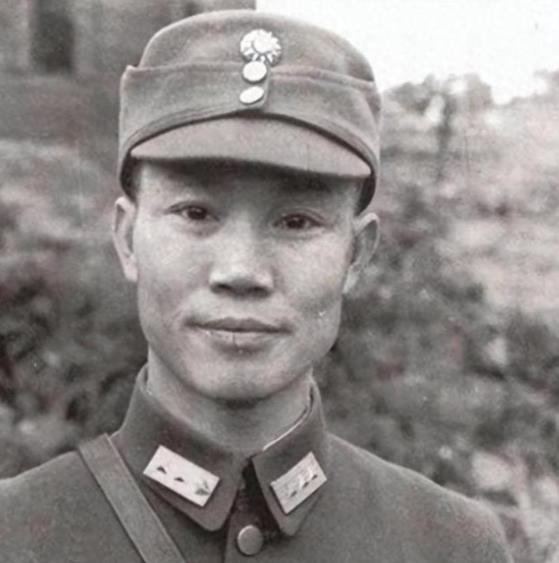

吴石将军牺牲后,家人为何能在白色恐怖中生存下来?这一切都离不开这位保定军校同窗的帮助 1950年的台北马场町刑场,一声枪响终结了吴石将军的生命。这场震动台湾的“共谍案”,让所有人的目光都聚焦在国民党二号人物陈诚身上。他不仅是吴石的保定军校同窗,更是蒋介石眼中最可靠的臂膀。当整个台湾都在白色恐怖的阴霾下噤声时,没人想到,这位手握重权的一级上将,会在暗处为“党国叛徒”的家人铺路。 吴石案发后,蒋介石震怒不已,整个国民党体系都在风声鹤唳中清理“异己”。作为与吴石有过同窗之谊的陈诚,很清楚公开求情意味着什么。轻则失去蒋介石的信任,重则连自己的地位都保不住。他选择了沉默,在公开场合对吴石案只字不提,可这份沉默背后,是内心翻涌的矛盾。一边是效忠多年的国民党政权,一边是同窗的情分与做人的底线。 吴石牺牲后,他的妻子王碧奎被关进监狱,16岁的女儿和7岁的儿子成了无依无靠的孤儿,只能流落街头。就在所有人都以为吴石一家会彻底消失在白色恐怖中时,陈诚动了。他没有声张,只是暗中动用自己的人脉,一步步运作。 七个月后,王碧奎竟然奇迹般地走出了监狱。更让人意外的是,吴石的儿子后来报考学校时,用的是“陈明德”这个名字。这是陈诚特意取的化名,“明辨是非,守住德行”,八个字藏着他对故人之子的期许,也藏着他不敢明说的立场。 其实,陈诚这样的“矛盾行为”并非第一次。早在皖南事变后,叶挺将军被俘,作为国民党方面的重要将领,陈诚本应执行严苛的看管命令,可他却给了叶挺特殊的关照。在湖北恩施,陈诚为叶挺安排了相对宽松的生活环境,甚至允许记者陆诒前去探望。那时的他,同样在违背“常规”,没有把叶挺当成彻底的“敌人”,而是保留了一份对革命者的尊重。 陈诚的这份“特殊”,其实源于他骨子里的底色。我党高层对他早有过精准的评价,周恩来曾说他是“一个很坚定的苦干的人”,更直言他是“爱国者”。这份认可,不是因为他的政治立场,而是因为在大是大非的民族问题上,陈诚从不含糊。当年美国多次提出“两个中国”的主张,陈诚始终坚决反对,哪怕顶着来自美方的压力,也守住了“一个中国”的底线。 1965年,陈诚在台湾病逝。不久后,周恩来在迎接李宗仁回国时,特意提到了他:“陈辞修是爱国的人。”这句话,像是给陈诚复杂的一生盖了章。他这一生,站在国民党的阵营里,手上沾过内战的硝烟,却也在白色恐怖中守住了一丝人性的温度。他为蒋介石效力多年,却始终没丢了民族大义。 说到底,陈诚不是非黑即白的“忠臣”或“叛徒”,而是那个动荡年代里,一个在政治立场与个人良知间艰难平衡的普通人。他庇护吴石家人的举动,与其说是念及同窗情,不如说是在黑暗的环境里,为自己守住了最后一点做人的底线。而这份底线,恰恰是那个年代最珍贵的东西。 大家对此有什么看法?欢迎评论区留言。