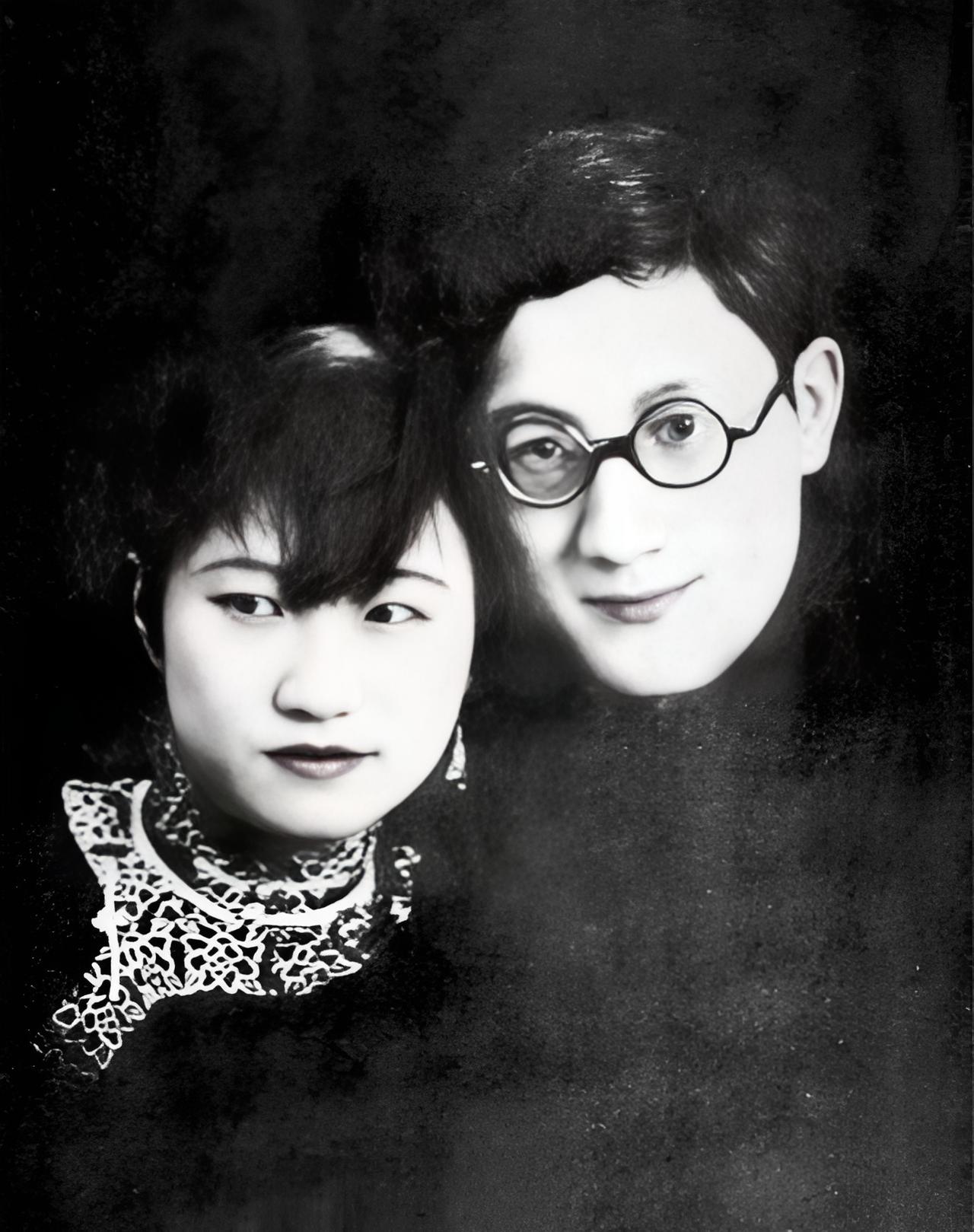

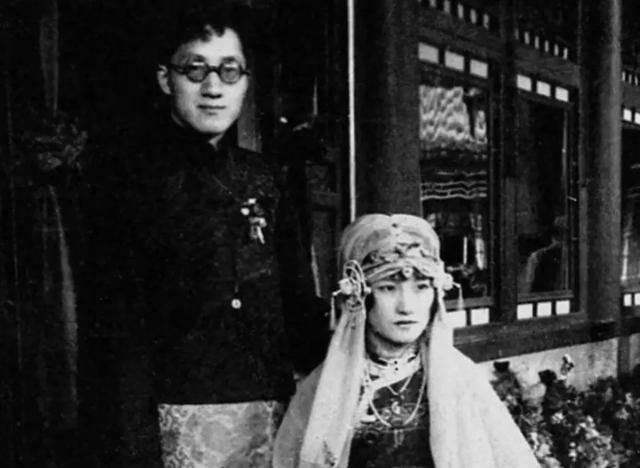

1965年,陆小曼去世却无人料理后事,堂堂民国 “东方才女”,晚年却靠接济度日,骨灰撒海时没人知道:她曾让梁启超当众骂哭。 1965 年,上海华东医院里,62 岁的陆小曼躺在床上,手里攥着半张发皱的画纸,那是她年轻时跟徐志摩一起写《卞昆冈》的手稿。 谁能想到,这个晚年靠政府接济、最后连骨灰都只能撒进大海的女人,曾经是北洋政府里能流利翻译英法文件的 “东方才女”,更是让整个民国文坛议论了半辈子的 “洛神”。 陆小曼的起点,是好多民国女子这辈子都够不着的。 父亲是晚清举人,后来还当到国民政府财政部司长,打小家里就请外教,英语法语说得比中文还溜,钢琴、唱戏都拿得出手,后来学画画,拜的还是刘海粟、陈半丁这种大名家。 18 岁那年,她直接成了外交总长顾维钧的翻译助手。外人都羡慕她 “命好”,可她自己觉得没劲,天天对着外交文件,太枯燥了,她想找个能跟她聊诗、聊画、聊点风月的人。 1922 年,家里给她安排了婚事,对象是陆军军官王赓。 王赓年轻有为,可俩人根本不是一路人:一个满脑子军务,一个爱泡文艺圈,不光聚少离多,连聊天都聊不到一块儿去。 陆小曼后来回忆:“那三年,我就像个守着空房子的木偶。” 直到 1924 年碰到徐志摩,她才觉得自己 “活过来了”。俩人都爱写诗,都讨厌循规蹈矩,一来二去就动了心。 1926 年,他们冲破满城闲话结婚,可婚礼上梁启超当众训话,那句 “希望你们勿再做一次过来人”,像根刺似的,后来成了别人指责她的话柄。 跟徐志摩在一起的五年,是陆小曼最耀眼的日子。 俩人合著的《爱眉小札》,字里行间全是热恋的甜;合作的戏剧《卞昆冈》,连当时的名角都抢着排演;她画的山水画还入选了全国美展。 有人说:“民国女子里,能把山水画出诗意的,除了林徽因,就是陆小曼。” 可 1931 年,徐志摩飞机出事的消息传来,她的世界一下就塌了。 没了徐志摩的经济支持,她的日子过得越来越难,后来为了缓解悲痛和病痛,还染上了鸦片瘾,全靠画家翁瑞午接济。 这个照顾了她近 30 年的男人,成了别人骂她 “不检点” 的理由,可没人问她:“一个没收入、还染了烟瘾的女人,除了这样,还能怎么活?” 直到新中国成立,陈毅市长知道了她的难处,特意安排她进上海文史馆当馆员,还帮她戒了烟瘾。 晚年的陆小曼重新拿起画笔,画里少了年轻时的灵动,多了点岁月的沉静。有人劝她写回忆录,她摇头说:“过去的就过去了,说再多也没用。” 1965 年 4 月 3 日,陆小曼走了。身边连个直系亲人都没有,最后是堂侄女陆宗麟帮她办的后事。 她的骨灰没人认领,只能撒进大海,就像她的一辈子,热闹过、被人议论过,最后安安静静归于平淡。 后来有人说她挥霍无度,逼得徐志摩到处赚钱;也有人说她敢爱敢恨,是民国女性解放的代表。 可其实她就是个普通女人:有才华,也有缺点;想好好追求爱情,也逃不过生活的苦。 现在再提陆小曼,没人再只盯着她的感情纠葛,更多人记得:民国有个叫陆小曼的女人,会三国语言,能画一手好山水,还写过让人动心的诗。 她不是完美的女神,却是那个新旧交替时代里,最真实的样子。 对此,你有什么看法呢? 【信源:《陆小曼晚年生活》、《陆小曼:民国才女的现代性困境》】