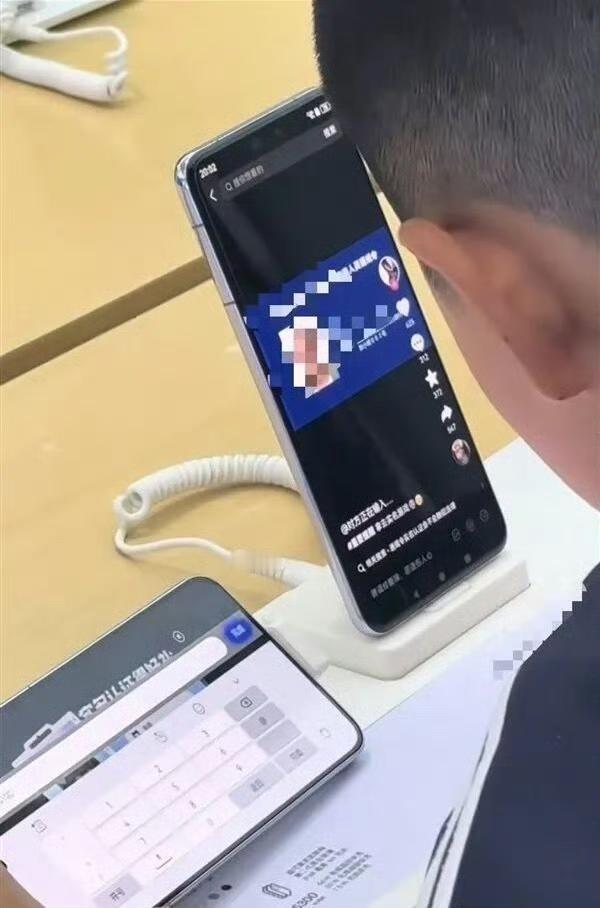

手机店展示台上,一个男孩正举着试用手机,手指在屏幕上快速滑动。他刚刚从短视频平台搜出一张通缉令,上面明晃晃写着电信诈骗逃犯的身份证号和姓名,而账号简介赫然写着“拿去实名游戏”。这一幕被路人拍下发到网上,瞬间炸开了锅——有人调侃“警察马上到”,更多人则倒吸冷气:“现在的孩子怎么敢拿逃犯信息玩游戏?” 这可不是段子。据媒体报道,男孩在手机店试图用通缉犯身份绕过游戏防沉迷系统,而类似操作早有先例。去年就有未成年人用被抓的A级通缉犯身份证号注册账号,游戏平台客服回应时提到,系统虽会不定期人脸识别,但“从输入信息到触发验证有时间差,足够玩半个月”。更荒诞的是,短视频平台上竟有账号把通缉令当“攻略”传播,评论区里“求教程”“这招妙”的留言,看得人后背发凉。 这事最扎心的,是暴露了三重漏洞。第一重是技术漏洞:防沉迷系统看似严格,实则被黑产钻了空子。20元就能买到成年人实名账号,人脸识别只针对“疑似未成年行为”,可通缉犯信息本就是成年人,系统根本识别不出。第二重是平台漏洞:短视频算法把通缉令推成“爆款”,审核形同虚设。试想,如果有人教“用炸弹信息注册”,平台还能这么淡定吗?第三重是教育漏洞:男孩在公共场合毫无顾忌地操作,说明他根本不知道冒用身份涉嫌违法,更没意识到通缉犯可能涉及命案——这不是“小聪明”,是法律意识的彻底缺失。 有人说“孩子不懂事”,可这真不是“熊孩子恶作剧”能概括的。当通缉令变成“游戏通行证”,当犯罪信息被包装成“攻略”,我们看到的不仅是某个孩子的糊涂,更是整个社会的麻木。游戏平台把“不定期人脸识别”当挡箭牌,内容平台用算法推波助澜,家长觉得“孩子只是贪玩”,可法律不会因为“不懂事”就网开一面——冒用身份信息涉嫌违反《居民身份证法》,一旦查实,拘留可不是闹着玩的。 要堵住这些漏洞,得来场“降维打击”。技术上,游戏平台该升级“实名+人脸+声纹”三重验证,直接对接公安系统核验信息;监管上,网信办得要求短视频平台对执法内容打码,封禁诱导违规的账号;教育上,学校必须开“数字身份安全课”,让孩子明白网络行为和现实法律是一体的。 说到底,游戏是虚拟的,但法律是真实的。当孩子把逃犯信息当“游戏彩蛋”,我们该反思的,是为什么他们觉得“钻空子”比守规矩更简单。你觉得平台该负主要责任,还是家长教育失职?评论区聊聊,别让“通缉令玩游戏”变成下一个社会危机。 (案例来源:极目新闻)

![这要是国产机,手机都得扔了吧[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/9037095385483768771.jpg?id=0)