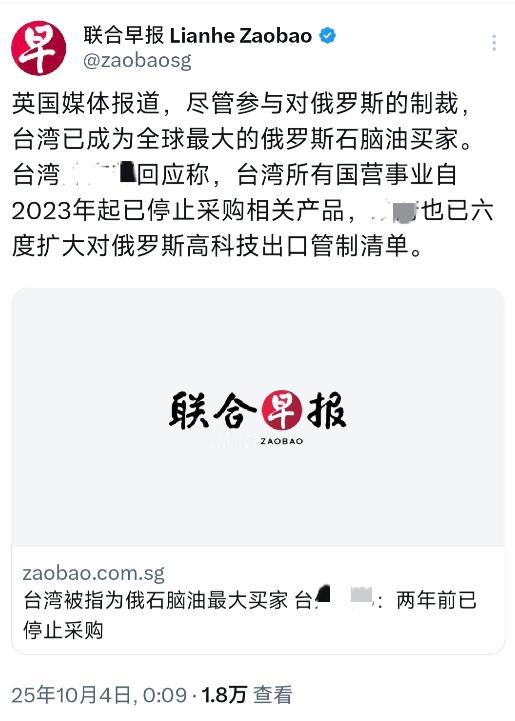

外媒今天(10月4日)写道:“英国媒体报道,尽管参与对俄罗斯的制裁,台湾已成为全球最大的俄罗斯石脑油买家。台湾外事部门回应称,台湾所有国营事业自2023年起已停止采购相关产品,当局也已六度扩大对俄罗斯高科技出口管制清单。” 但数据不会说谎。芬兰能源与清洁空气研究中心联合台湾本土环保组织搞的报告,把这事扒得明明白白。报告显示,自2022年2月以来,台湾已经进口了价值49亿美元的俄罗斯石脑油,这份额占到了俄罗斯石脑油出口总额的20%。 今年上半年的情况更夸张。台湾单这半年就砸了13亿美元买俄罗斯石脑油,进口量比去年同期暴涨44%。按月均算,现在的进口量差不多是2022年平均水平的6倍,增长速度简直像坐了火箭。 谁在买?答案指向了台塑石化。这家岛内主要的石脑油买家,对俄罗斯石脑油的依赖度飙得惊人。俄乌冲突前还只占9%,到2025年上半年直接冲到了90%。 台塑石化自己出来辩解了。他们说2025年迄今的进口占比是85%,不是报告说的90%,要是算上自产的,实际占比能降到48%。他们强调采购全靠公开招标,没限定来源,只是卖方大多提供俄罗斯货。 这话听着像那么回事,但绕不开一个核心问题:为什么偏偏是俄罗斯货成了主流?答案藏在市场里。俄罗斯石脑油性价比摆在那,尤其是在欧盟给这类低价石油产品设了每桶45美元的限价后,价格优势更明显。 更关键的是,石脑油对台湾不是可有可无的东西。这玩意儿是原油加工后的产物,是制造半导体化学品的关键原料。而半导体产业,正是台湾经济的命脉所在,根本耗不起原料断供。 这种依赖早有苗头。2021年的数据就显示,俄罗斯是台湾能源和矿产的重要来源,当年台湾自俄进口额达50亿美元,其中煤炭占比14.6%,天然气占比9.7%。 现在台湾当局说国营事业停购了,可私营企业的采购根本没停。台塑石化的解释也印证了这一点,市场条件下的选择,本质还是绕不开俄罗斯的货源。 有意思的是,台湾确实在调整部分能源采购。今年3月就有消息说,台湾停止增购俄罗斯液化天然气,转而增加美国长约,美国还取代俄罗斯成了第三大液化天然气进口方。 煤炭进口也有变化。2025年上半年台湾自俄煤炭进口降了67%,但私营企业每月还在花4100万美元买,没彻底断了联系。 这种“选择性切割”看着精明,实则透着尴尬。一边跟着美西方搞制裁,六度扩大高科技出口管制,把存储集成电路、电信设备这些货品列入限制清单;一边又在能源原料上紧紧抱着俄罗斯大腿。 这操作跟美西方一些国家的做法如出一辙。欧盟明明禁了俄石油产品,却转头从印度、土耳其这些第三方国家大量进口,故意忽略那些产品源头还是俄罗斯。美国也干过类似事,2023年就曾通过巴哈马进口混合了俄油的产品,还说没违反制裁。 台塑石化特意强调没用水原油,销往美欧的产品不含俄油成分。这话更像在给自己找台阶,毕竟谁都清楚,石脑油本身就是石油产品,规避制裁的痕迹太明显。 彭博社早就注意到这趋势,去年10月就报道过台湾进口俄罗斯石脑油创纪录,还点出俄罗斯炼油厂新增产能是重要推手。 现在的局面就是这么魔幻:台湾外事部门的回应强调合规,数据却暴露了实际依赖。半导体产业的刚需摆在那,让台湾根本没法真正跟俄罗斯的能源产品切割。 这种“嘴上制裁,身体诚实”的状态,说到底是利益权衡后的结果。高科技出口管制对台湾影响有限,2021年台湾对俄出口才13.2亿美元,占比0.3%;但能源进口断了,受伤的是自己的经济命脉。 只是这种两头兼顾的玩法,注定难以长久。一旦国际能源市场波动,或者美西方施压要求扩大制裁范围,台湾夹在中间只会更被动。 毕竟制裁从来不是单选题,依赖也早晚会变成软肋。现在台湾拿着“国营停购”当挡箭牌,却遮不住私营企业大笔采购的现实,这种自相矛盾的状态,本身就是对所谓“制裁”的最大讽刺。 信源:台湾“中央社”2025年10月1日报道《台媒:台湾成俄罗斯石脑油最大买家》