孩子长大后和你疏远?不是不爱了,是这3个“隐形墙”挡住了彼此 上次和孩子视频,他盯着屏幕那头的文件,说“妈我忙完再打给你”,结果等了三天也没等到。放下手机时突然发现,那个小时候追着我要讲故事的小孩,怎么就慢慢成了“最熟悉的陌生人”? 很多父母都有过这样的失落:孩子小时候是“小跟屁虫”,长大后却连朋友圈都不对自己开放;明明想关心他的生活,开口却只剩“钱够不够花”“什么时候回家”;偶尔聊两句,也总在“你不懂”“别管了”里尴尬收尾。其实不是孩子变冷漠了,而是成长里藏着我们没看懂的“距离推手”。 第一个墙,是“成长的必然分离”。孩子小时候,我们是他们的全世界——饿了找妈妈,摔了喊爸爸,世界的大小就围着我们转。可当他们走进校园、踏入社会,会遇见新的朋友、新的挑战,开始有自己的秘密和底气。就像小鸟长出羽毛总要飞,他们不是故意疏远,而是必须学会自己扛事:职场受了委屈不想让我们担心,感情里的纠结觉得和我们说不通,慢慢就把话咽回了肚子里。我们总怕孩子走丢,却忘了“放手”才是父母最后一堂课。 第二个墙,是“认知的错位时差”。我们习惯用自己的经验给孩子建议:“考个公务员稳定”“早点结婚有人照顾”,却没发现孩子的世界早已不同——他们在意工作的成就感,而非“铁饭碗”;他们想先把日子过明白,再谈感情。就像我们还在聊“柴米油盐”,孩子却在愁“项目 deadline”;我们担心“没人帮衬”,孩子却觉得“独处更自在”。不是谁错了,而是两代人面对的生活难题不一样,话题自然就断了层。 第三个墙,是“沟通里的‘关心式压迫’”。我们总爱说“我都是为你好”,却忘了这句话有时像道坎:孩子说“最近加班好累”,我们下意识接“谁让你当初选这个工作”;孩子说“不想谈恋爱”,我们急着说“再拖就没人要了”。明明是想心疼,出口却成了指责;明明想靠近,却把孩子推得更远。其实孩子要的从不是“解决方案”,而是一句“累了就歇会儿”“我懂你的难”。 有人说“亲子关系就是一场渐行渐远的目送”,但“远”不代表“淡”。就像我后来试着不追问“为什么不联系”,而是发一句“今天看到你爱吃的草莓,想起你小时候一次吃半斤”,孩子居然回了个笑脸,还跟我聊起公司楼下的草莓摊。 原来好的亲子关系,不是永远粘在一起,而是彼此都能在对方的世界里“舒服地待着”:我们少一点“掌控欲”,多一点“倾听欲”;孩子少一点“不耐烦”,多一点“同理心”。毕竟那些小时候的拥抱和故事,从来都没消失,只是变成了“你忙你的,我等你的”默契。 你家孩子最近和你聊过什么暖心的小事吗?评论区说说,让我们一起找回亲子间的小温度~

孩子长大后和你疏远?不是不爱了,是这3个“隐形墙”挡住了彼此 上次和孩子视频

身边有良友

2025-10-04 07:59:13

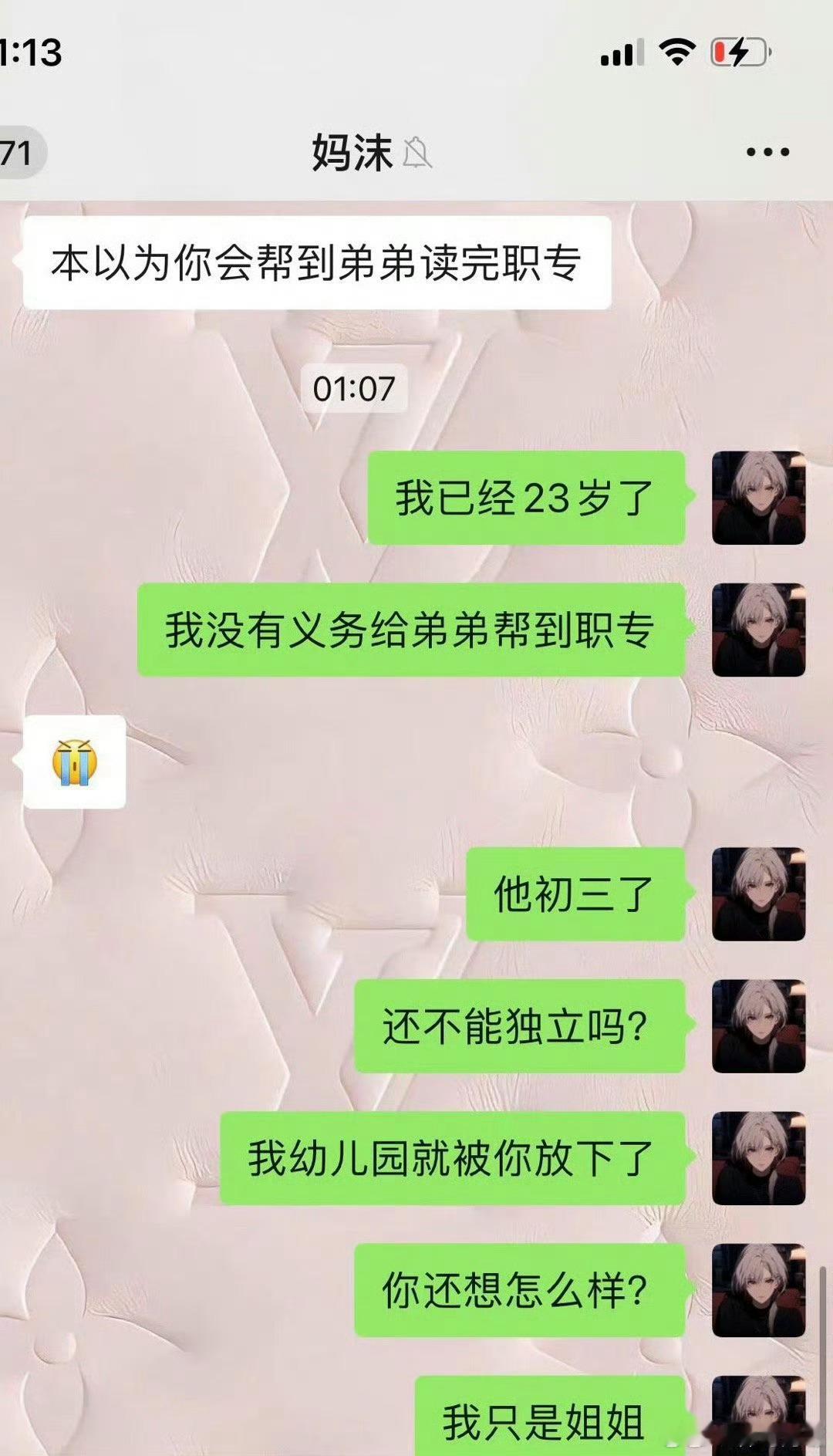

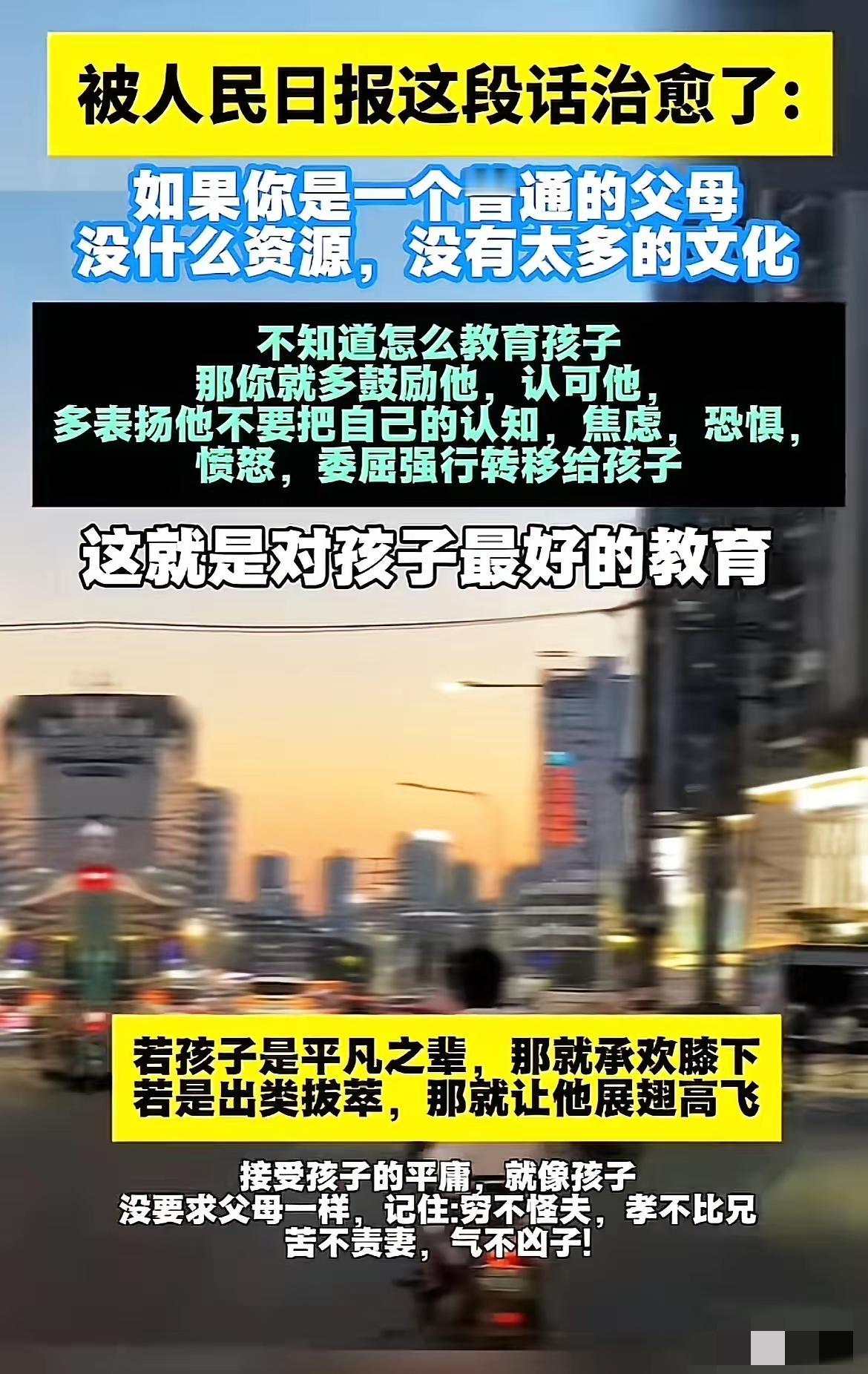

0

阅读:7

![说来有点没出息,真的是太期待了,昨晚都有点没睡好[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12169406404815367341.jpg?id=0)