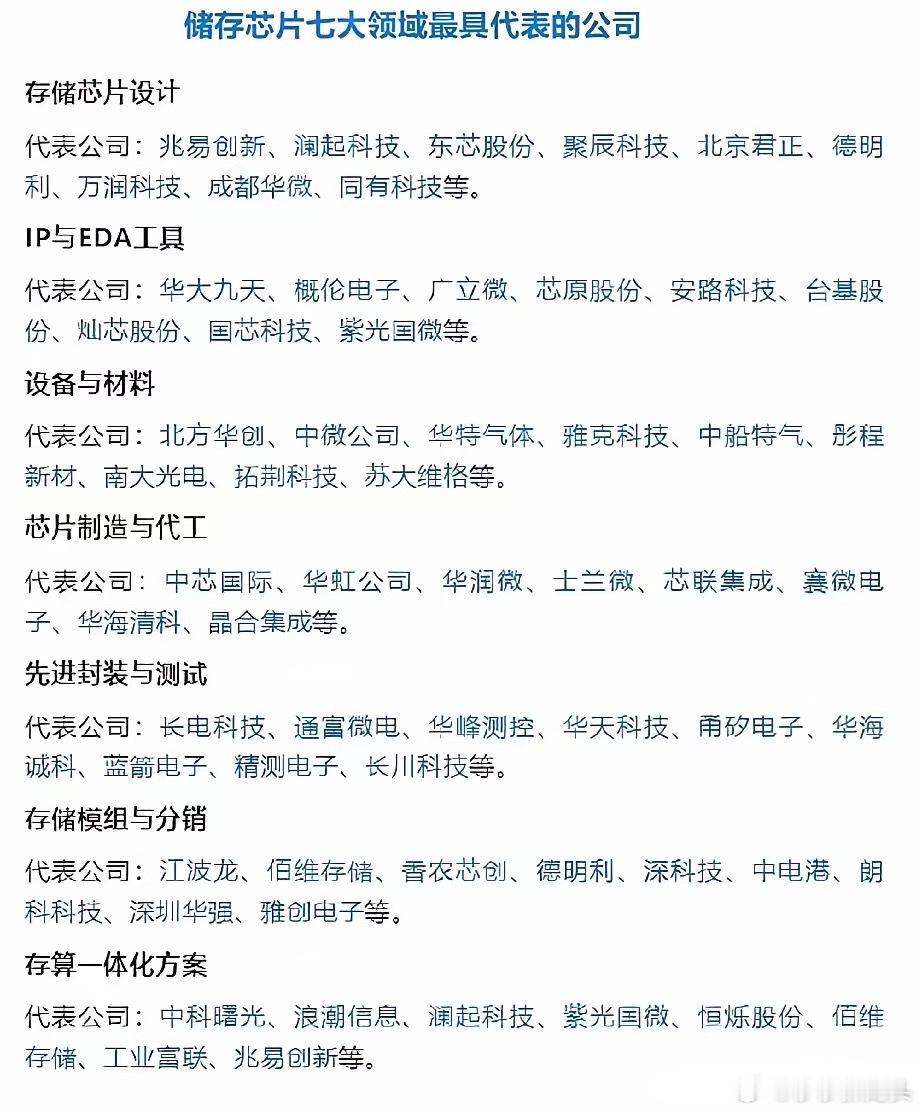

最近,纽约时报的记者斯威夫特,在看了中国工厂内机器人是如何作业的视频后,非常的义愤填膺。他写了一篇报道《中国在工厂使用的机器人数量超过世界其他地区总和》,以此来猛烈抨击美国的企业不思进取。 在苏州工业园区,斯威夫特被领进一家汽车零部件工厂,占地三万平方米的车间里,800余台橙色机械臂组成流动的钢铁洪流,它们以每秒3次的频率完成焊接、组装、检测的全流程。 最让他震撼的是焊装车间:机械臂沿着数字模型规划的轨迹精准舞动,焊接精度达到±0.05毫米,相当于人类头发丝的1/14。当得知这些设备能7×24小时不间断作业,且焊接不良率控制在0.001%以下时,斯威夫特下意识摸了摸自己西装口袋里的笔记本——这个数字意味着每生产10万辆车,才会出现1个不合格焊点。 “这根本不是传统意义上的工厂。”同行的中国工程师指着头顶的5G基站解释,“我们的生产线能同时兼容4种车型混线生产,切换车型只需8分钟。”斯威夫特注意到,整个车间只有12名技术人员在中央控制室监控数据流,他们面前的屏幕上跳动着实时生产参数、设备健康状态甚至环境温湿度。 这种将人工智能深度嵌入制造环节的模式,让他想起波士顿咨询去年发布的报告:中国制造业的AI应用渗透率已达47%,而美国仅有23%。 数据背后的产业变革更值得玩味。国际机器人联合会报告显示,中国工厂运行的工业机器人总数已突破200万台,占全球总量的38%。更耐人寻味的是,去年新增设备中有58%为国产,这个比例在五年前还不足30%。 在杭州宇树科技展厅,斯威夫特看到了售价3.99万元的人形机器人,其核心部件电动关节的量产成本比德国同类产品低62%。虽然高端传感器仍依赖进口,但中国已形成从减速器到伺服电机的完整产业链。 对比美国的制造业图景,反差愈发强烈。美国小企业协会2025年4月的调查显示,63%的制造业企业因关税政策导致成本上涨,其中28%被迫推迟自动化升级计划。 在底特律郊区,一家拥有97年历史的机床厂老板向斯威夫特抱怨:“安装一台进口机器人需要等待18个月海关清关,而中国厂商能在45天内完成定制化交付。”这种效率差距直接反映在装机数据上:日本去年新增4.4万台机器人,德国仅2.1万台,美国则以3.4万台位居第三。 人才储备的差异同样触目惊心。中国每年输出35万名机械工程毕业生,是美国的8倍。在深圳龙华区的机器人培训中心,斯威夫特看到数百名学员正在操作虚拟仿真系统,他们中的大多数人将在毕业后进入制造业,成为连接AI算法与物理设备的“数字工匠”。而美国劳工统计局的数据显示,机器人安装工程师的年薪已飙升至6万美元,仍面临17%的岗位空缺率。 当斯威夫特站在特斯拉上海超级工厂的屋顶,俯瞰着每分钟下线一辆Model Y的生产线时,他终于理解了那些刺眼的数字背后的逻辑。这里没有传统工厂的嘈杂与昏暗,取而代之的是由数据流驱动的精密秩序。 中国制造业的转型升级,早已超越简单的设备更新,而是构建起涵盖芯片设计、算法开发、精密制造的完整生态。这种系统性优势,或许正是《华尔街日报》记者在参观黑灯工厂时,用“改写行业规则”来形容中国制造的原因。 回到纽约后,斯威夫特在报道中写下这样一段话:“当美国企业还在争论是否要为自动化设备支付关税时,中国已经用二十年时间完成了从‘世界工厂’到‘智能智造’的蜕变。这场静默的产业革命,正在重新定义全球制造业的权力版图。” 这场变革给普通人带来了哪些启示?当3.99万元的人形机器人走进家庭,当焊接精度达到人类极限的百分之一,我们是否该重新思考“制造”二字的含义?欢迎在评论区分享你的观察。