北宋名臣章惇与侄子章衡一同参加科举,侄子高中状元,心高气傲的他竟觉耻辱,扔下皇榜就回家了。两年后,他再度参考,终于得中进士,名动京师。

在京城,他与苏轼一见如故。两个同样才华横溢、锋芒毕露的年轻人,成了挚友。他们曾同游南山,在仙游潭的绝壁之上,留下一段传奇。苏轼不敢过的独木桥,章惇神色不变,履险如夷,甚至在峭壁上提笔大书:“苏轼、章惇来。”苏轼拍着他的背叹道:“子厚(章惇的字)他日必能杀人。”章惇笑问何故,苏轼说:“能自拼命者能杀人也。”——一句戏言,竟似命运的谶语。

他遇上了那个风起云涌的时代,遇上了决心变法的宋神宗与王安石。章惇那颗锐意进取、不拘常格的心,立刻与改革的浪潮共振。他成了新党最锋利的一把剑。

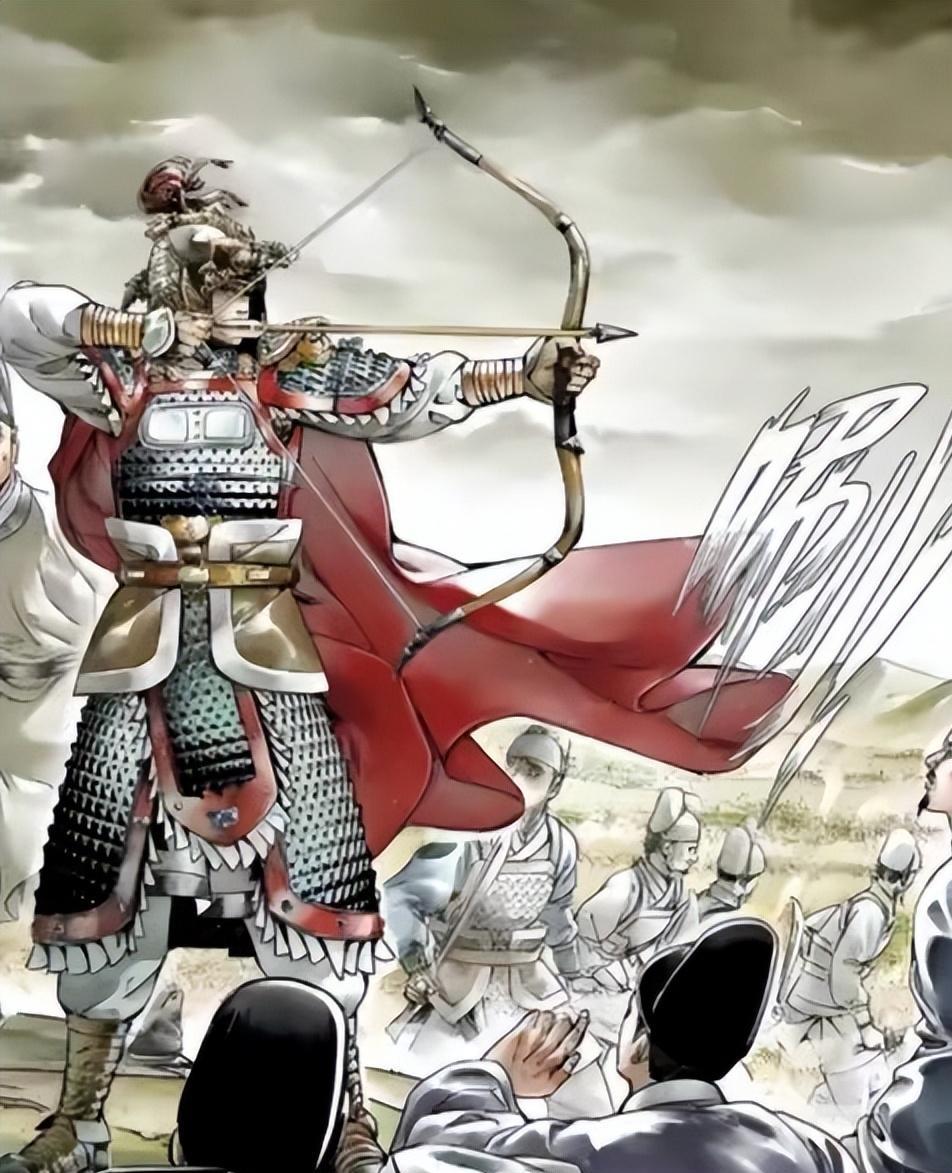

在荆湖地区开疆拓土,他以铁腕平定南北江,拓地数百里;主持熙河路经营,他运筹帷幄,巩固了宋朝西北边防。他是实干家,是开拓者,他的能力毋庸置疑。然而,这柄利剑太过刚硬,不懂迂回,不屑怀柔。他的决绝与强硬,在推行新政中得罪了无数人,也为日后的悲剧埋下了伏笔。

变法如疾风骤雨,也撕裂了旧日的友情。苏轼因反对新法,卷入“乌台诗案”,身陷囹圄,命悬一线。此时,已身居高位的章惇,不顾政治立场的对立,在朝堂上厉声为苏轼辩护,甚至直斥宰相王珪的构陷。他的力争,是苏轼得以免死的关键之一。

然而,政治的洪流最终冲垮了友谊的堤坝。此后党争愈演愈烈,新旧两党势同水火。章惇在权力的道路上越走越远,与苏轼这位旧友,终于在政见和命运的拨弄下,走向了决裂与对立。那个在绝壁上与他并肩而立的潇洒身影,成了他心底一道无法愈合的伤口。

宋哲宗亲政后,立志绍述(继承)父亲的改革事业。章惇被拜为宰相,独揽大权。这是他政治生命的巅峰,也是他悲剧的顶点。

他将所有精力投入到对旧党的清算中。手段之酷烈,令人胆寒。他将司马光、吕公著等已故的政敌追贬,甚至提出“发冢斫棺”的骇人建议。他将活着的旧党官员——包括苏轼、苏辙兄弟——一贬再贬,流放至天涯海角。他力主对西夏用兵,拒绝妥协,试图以武力重塑边疆。

他像一个孤独的战士,与整个旧世界为敌。他坚信自己是对的,是为了富国强兵的理想。但他看不见,在无尽的斗争与报复中,他早已被仇恨和偏执吞噬,变成了自己年轻时可能都厌恶的模样。他从一个心怀理想的改革者,异化为一台冷酷无情的政治机器。

命运的无情,在此时显露无遗。年轻的哲宗皇帝突然病逝,没有子嗣。在立谁为帝这个决定王朝命运的问题上,章惇犯下了他一生中最大的政治错误。

太后主张立端王赵佶。章惇直言反对,厉声道:“端王轻佻,不可以君天下!” 这句话,成了他政治生涯的绝唱,也成了历史最残酷的叹息。他的反对无效,端王还是登基了,他便是后来的宋徽宗。

新帝登基,章惇的权势顷刻崩塌。他屡遭贬谪,最终被流放至雷州——这片他曾流放政敌的蛮荒之地。讽刺的是,他抵达雷州时,发现当地百姓因敬仰苏辙(曾贬于此)的为人,竟不肯租房给他住。这位昔日权倾朝野的宰相,最终连个容身之所都难寻。

公元1105年,章惇在孤寂与潦倒中,病逝于贬所。他死后,被宋徽宗亲笔列入《元祐党人碑》,背负着“奸臣”的恶名。

章惇的一生,是一出典型的性格悲剧。他才华盖世,意志如铁,本可成为一代名臣。然而,他性格中的刚愎、偏激与不容人,最终将他拖入了党争的泥潭,使他从改革的先锋变成了斗争的化身。他看穿了宋徽宗的“轻佻”,却无力改变结局,这最后的清醒,是他悲剧中最浓墨重彩的一笔。他像一座孤峰,奋力攀上了权力的绝顶,最终却发现,四周皆是万丈深渊,而他,早已无处可退。