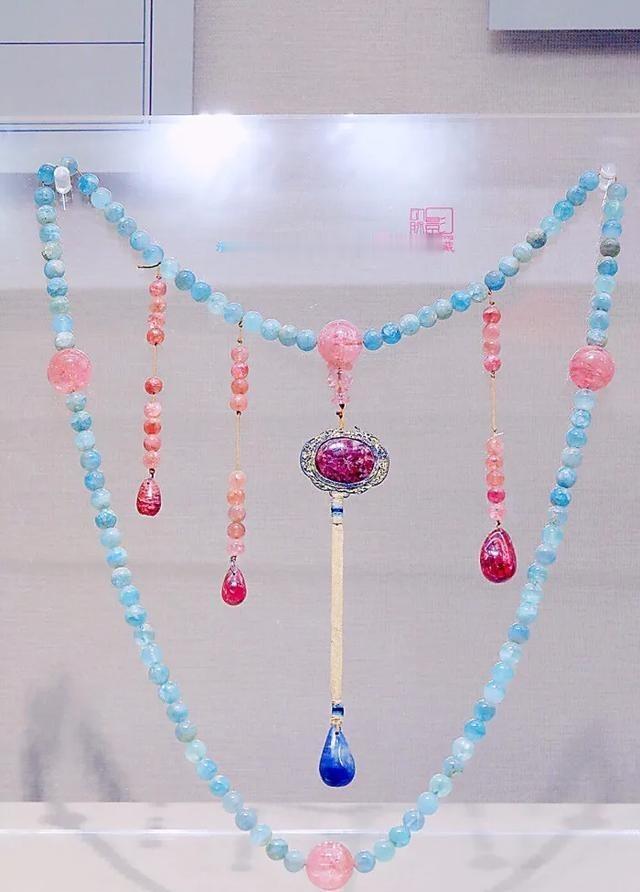

1988年,辽宁一老农去世后,女儿整理父亲遗物时,发现一破烂木盒,打开一看顿时心脏狂跳,竟是一件镶满100多颗粉蓝宝石的项链! 辽宁喀左县南公营子乡七间房后坟村地处丘陵地带,村民多以农耕为生。1988年,当地一位70岁老汉刘某因病去世,他早年丧妻,独力抚养女儿刘春花长大。刘春花出嫁后虽搬至邻村,但仍常回娘家照料父亲。父亲生前家境清贫,屋内仅有一床一桌,生活用品皆旧而简陋。刘老汉去世后,刘春花夫妇返回老屋整理物品。他们搬动床铺时,一个破旧木盒从床底滚落而出。 盒子表面布满裂痕,打开后露出一串珠链,由108颗粉蓝色宝石串联而成,间隔四颗较大装饰珠,末端缀以青松石雕件和佛头状结扣。这串珠链质地细腻,颜色纯净,在光线下反射出柔和光泽。刘春花初见此物,倍感意外,因为父亲从未提及家中藏有贵重物品。这串珠链的出现,不仅打破了家庭的平静,也开启了对它来历的追寻。 刘春花将珠链带至县城珠宝店求证。店员用工具检验后确认,珠子为天然碧玺,中间嵌红宝石,色泽稀有。老板仔细查看式样,指出其古老特征,不似现代工艺制品。碧玺在清代曾是珍贵材料,尤其晚清时期流行用于官饰。店主建议进一步找文物专家鉴定,并表示愿同行。刘春花夫妇与店主一同前往文化站。那里工作人员用放大镜和敲击法检验珠链硬度,又比对历史图册。很快,他们判定这是一串清代朝珠,材质为碧玺,全长约两尺,重约数百克。朝珠本为官员佩饰,清中期多用象牙或珊瑚,晚清则因碧玺色泽绚丽而渐成主流。这种粉蓝配色在档案中少见,工艺精湛,价值不菲。鉴定过程揭示,这件物品并非寻常饰品,而是承载历史印记的文物。 清代朝珠制度源于明朝,官员按品级佩戴不同材质珠串,以示身份。碧玺作为电气石的一种,因颜色多变而备受青睐。晚清慈禧太后钟情碧玺,常将其置于枕下辟邪,并推动其用于宫廷饰品。一品二品官员的顶戴花翎和朝珠,多采用碧玺雕琢。这串朝珠的108颗珠数符合佛教念珠规格,象征圆满,末端佛头设计更显庄重。它的出现,让人联想到清廷蒙古贵族的生活。喀左县作为喀喇沁蒙古聚居地,清代多有王公驻扎,他们的墓葬常伴随此类随葬品。刘春花的发现,正源于这片土地的深厚历史积淀。文物鉴定不仅确认了物品年代,还牵出当地一处重要清墓的线索。 丹巴多尔济是清代喀喇沁蒙古扎萨克郡王,出身喀喇沁左翼旗,早年入京侍奉。乾隆四十四年,他获封一等塔布囊,四十七年升镶白旗护军统领。乾隆晚年,他因私自采矿石被举报,乾隆震怒,派兵缉拿。但念及其父祖战功,乾隆仅剥夺王爵,贬为御前侍卫。嘉庆八年,皇帝南巡途中遭刺客袭击,丹巴多尔济挺身护驾,身中三刀,重伤不死。嘉庆感动,赏赐金银,追封郡王衔。嘉庆十八年,他寿终正寝,葬于家乡喀左县南公营子乡七间房后坟村西北坡。墓园呈正方形,边长90米,原有享殿和碑亭。他是清代首位蒙古王爷墓前立碑者,墓中陪葬玉器、金银和钟表等43件物品。这些随葬品反映了清廷对蒙古贵族的优待,也体现了边疆治理的复杂性。 1967年,丹巴多尔济墓遭盗掘,园墙崩塌,封土散开,村民捡拾散落文物。辽宁省博物馆1982年调查时,仅追回少数物品,如雕花如意和金怀表。墓葬出土的玉器多为佩饰,工艺精美,证明了清代蒙古王公的奢华生活。刘春花家村落就在墓地附近,这串朝珠很可能出自当年盗墓散落之物。刘老汉生前务农,可能在田间劳作时无意获得,或从祖辈传承而来。他一生守护此物,未曾示人,体现了普通百姓对文物的朴实责任。墓葬被盗事件暴露了当时文物保护的薄弱环节,也促使地方加强巡查。1980年代,类似盗墓案频发,国家开始重视地下遗产的救护。这串朝珠的重新现世,成为连接农家与王侯的桥梁。 刘春花得知朝珠来源后,起初想留作父亲纪念。但文化站工作人员解释文物法,强调国家保护意义。她最终同意上交。回收行动中,队伍走访村民,收回40余件散落物品,包括金表和玉件。文化站表彰刘春花的举动,奖励200元现金。这笔钱虽不多,却是对她贡献的肯定。 朝珠与其他文物入藏博物馆,配以标签陈列,供公众观赏。刘春花后来多次参观展厅,每见蓝光闪烁,总忆起父亲的清贫一生。她的选择,不仅保全了历史遗存,也体现了基层民众的文物意识觉醒。类似事件在辽宁多发,反映出农村地区地下文物的丰富性。