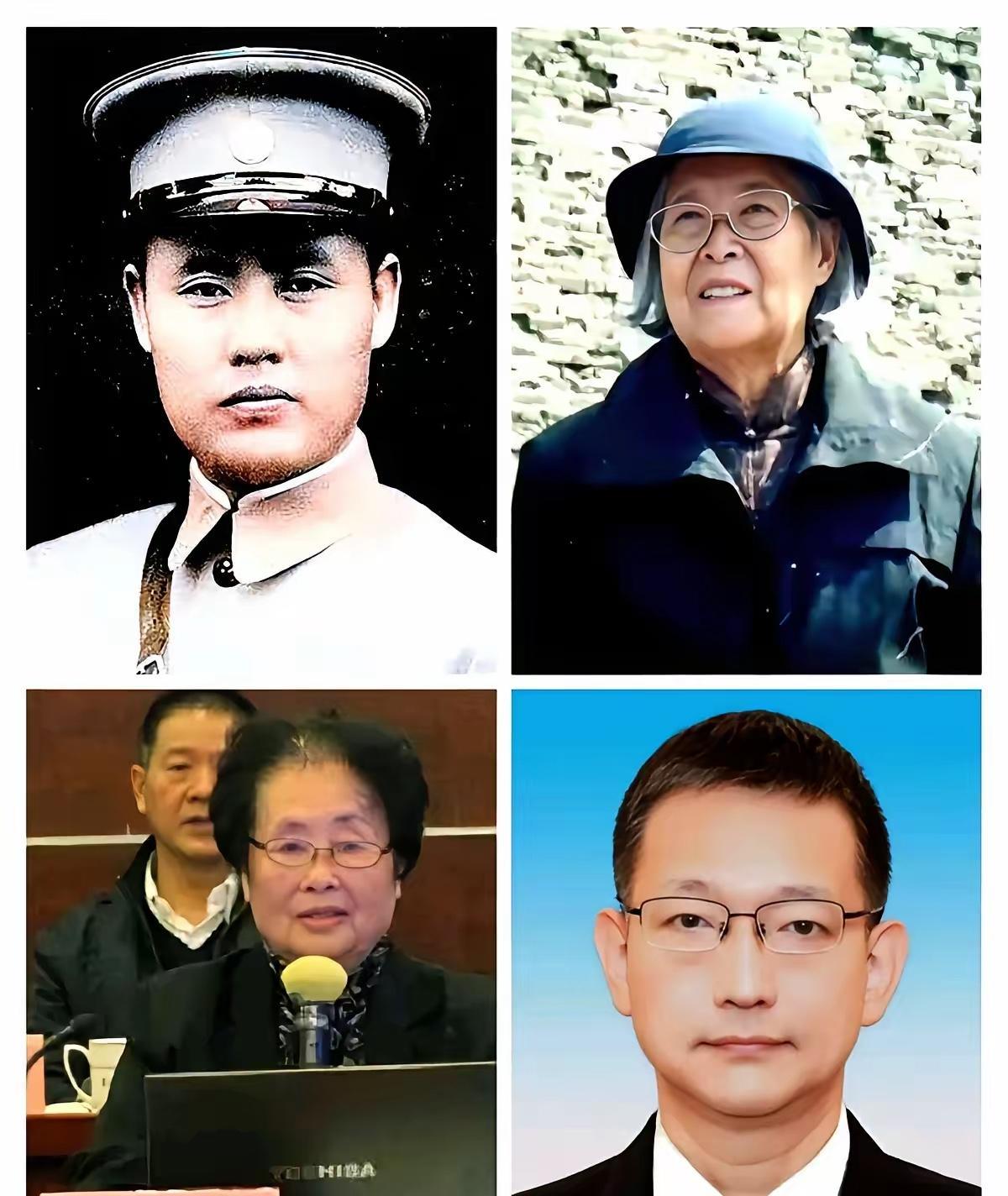

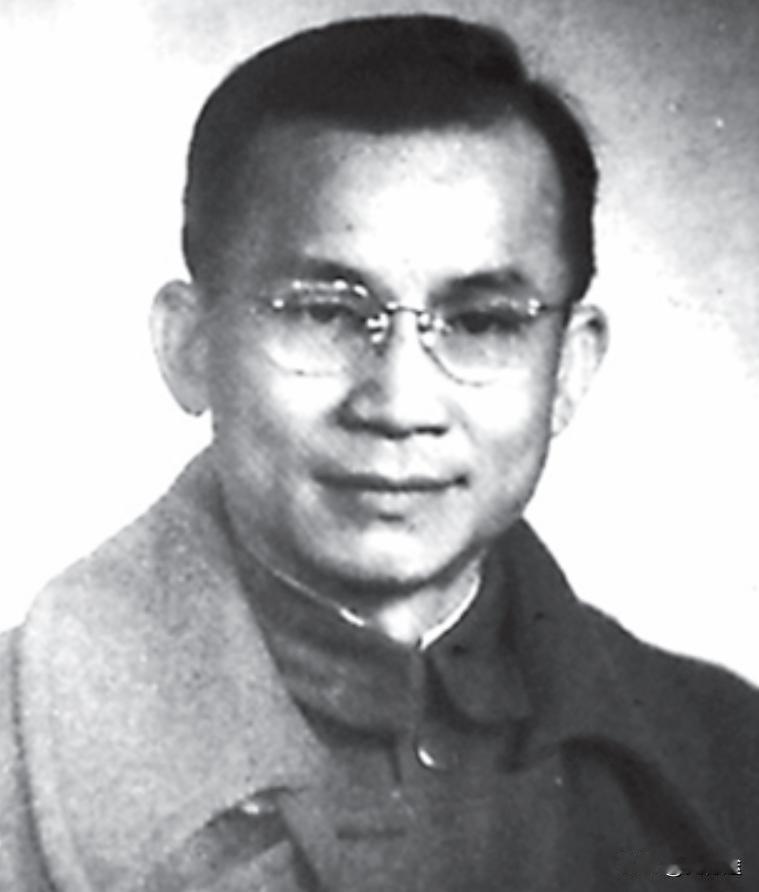

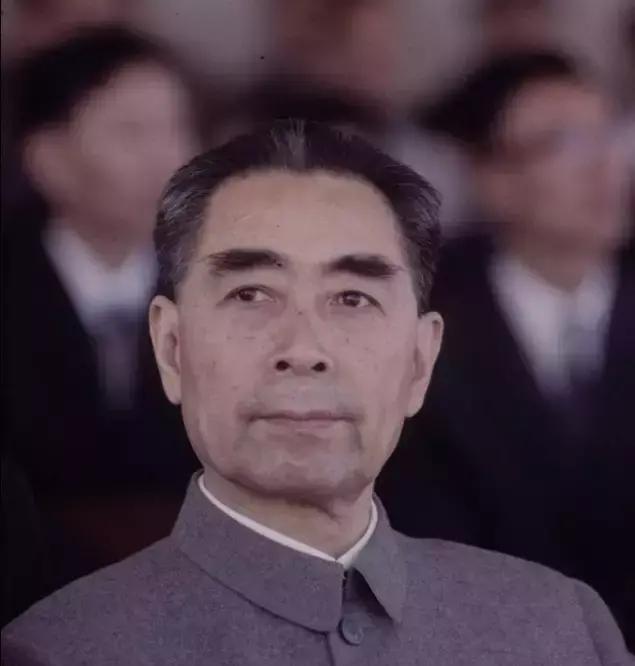

60年代,李鹏总理一家五口合影,夫人气质不凡,三个孩子长相出众,一家人其乐融融,温馨幸福。 那张照片,黑白的,旧了。 李鹏的家庭出身和那张照片里的安稳,其实相差挺远。 他是1928年出生的,地点在上海,但这事他小时候都没太清楚。父亲李硕勋是个铁了心干革命的人,做地下工作、搞组织、跑情报,从不避事。 他被捕之后,被送到海南,受了不少酷刑,最后牺牲了,腿骨被打断,连句求饶都没说过。 那年李鹏才两岁,记不得父亲的样子,也不知道父亲最后给母亲写过一封遗书,说得很明白:孩子你得自己拉扯,千万别来看我尸体。 信送到时,李硕勋已经不在了。 母亲赵君陶,出身比父亲更好一点,家里做生意,有钱有屋有铺子。 但她也是个硬脾气,早早跟着丈夫投身革命。丈夫走了,她怀着孩子,独自把李鹏和妹妹带大。她做过教师,也在战时儿童保育机构任过职,还在重庆和邓颖超打过多年交道。 她最看重的是自立和教育,不愿靠亲戚接济,不愿躲在家里吃现成饭。 她常说的就是,“孩子要读书,自己要挣钱”。 李鹏小时候住在外祖家的时候,见惯了母亲每天起早贪黑、教课备课,晚上还得在灯下缝衣服、写信。 母亲的教育方式不怎么温柔,也不讲究什么心理引导,就是规矩、要求、自己做榜样。李鹏进小学后,读的是四川省立实验小学,这种学校在那个时代算不错了,但生活依然紧巴。 家里没多余的钱买参考书,他常常借别人的,晚上抄下来再还。没抱怨,也没人哄。 抗战期间,他随母亲去了重庆。 母亲被安排去战时保育会当院长,管理几百个孩子,压力大得很,但她没退过一步。 李鹏这时候已经开始接触一些社会科学的内容,后来因为表现不错,被安排前往延安。他改名字就是在这时候,蒋南翔说,“远芃”这名字太绕口,叫“李鹏”吧,简单也好记。这名字他用了整整一辈子,没改过。 到了延安,他接受的就是正规的党的教育训练。 周恩来、邓颖超都见过他,也管过他。 周恩来问他念报纸、讲社论的那一段,是真的发生过,不是编的。 当时他说得还算有条理,周恩来就夸了他几句。从此在延安小范围内,“那个会背马列的小孩”这标签就贴上了。 其实那时候很多孩子都挺早熟,环境逼着他们不得不早懂事。 离开延安后,李鹏没立刻参加工作,而是去张家口的工业学校继续学技术。 毕业后,他主动选了电力系统,想着这行将来国家肯定需要。他不想光靠政治背景吃饭,觉得学点真本事,心里踏实。 1948年,他去了苏联留学,进了莫斯科动力学院学水电,这个学院在当时非常有名。留学那几年,他一边学,一边琢磨国家建设的事。不是那种空喊口号的热血,是实打实觉得中国电力基础薄,能补上这个短板,是一件靠谱的事。 1955年,李鹏回国。组织安排他去了丰满水电站工作,从技术员干起,后来一步步做到总工程师、副厂长。这段时间,他一直在基层待着,跟工人吃一样的饭,住一样的宿舍。他不是个爱说话的人,但做事细、脾气稳,出了故障他总是第一个冲上去查。丰满那几年,他是真正摸清了电力系统的底层脉络,对后来当电力部长、管三峡,都有直接帮助。 就在这时候,他认识了朱琳。 事情不复杂,1957年吉林市政府办联欢会,朱琳负责给苏联专家当翻译,李鹏在场。 他看到朱琳上台,那姑娘穿得得体,说话有分寸,俄语标准,一下就注意上了。后来找了个机会,两人跳了舞,又交换了联系方式。再往后,写信、约见、介绍家庭……水到渠成。 朱琳背景也不一般,她在102厂做翻译,身边的圈子很规矩。但她性格活泼、做事认真,不是娇气那一类。婚后他们住在招待所改的房间里,地方不大,孩子出生后甚至要靠柜子隔出一块区域来睡觉。那会儿家里没厨房,做饭靠酒精炉,洗澡靠大瓦盆。 条件不算好,但两个人都不怎么讲究。李鹏出差,朱琳就一个人带孩子,李鹏回来,就一起补衣做饭、收拾屋子。 生活忙,孩子吵,但他们日子过得踏实。 第一个孩子李小鹏出生于1959年,那次差点出事。 朱琳在公交车上摔了一跤,羊水破了,送到协和医院住进了危重病房。最后是林巧稚亲自会诊,才把母子保了下来。小鹏出生那天,李鹏还在外地,他妈守在医院外,一直没合眼。 孩子刚出生,瘦得像猫,但嗓门大,医生说养好了能成。 第二个孩子李小琳,是在1961年的儿童节出生的。 那时候家里住进了电力局的宿舍,虽然只有34平方米,但已经算稳定了。为了让小鹏能在北京念书,朱琳把他送回了李鹏母亲那儿,自己在东北待产。 李鹏那阵工作很忙,常年两地跑,朱琳把大部分的家务和育儿都扛下来了。 最小的儿子李小勇,1963年出生。 本来他们没打算再生,但医生说这胎可能是男孩,而且有些病是“月子里的病,得下个月子养”,于是他们就决定留下来。 小勇出生时特别胖,八斤,哭声震天。这孩子后来真去当兵了,也算没辜负“勇”这个字。 这三孩子,小时候的照片也不少,但那张五口人的合影最常被提起。