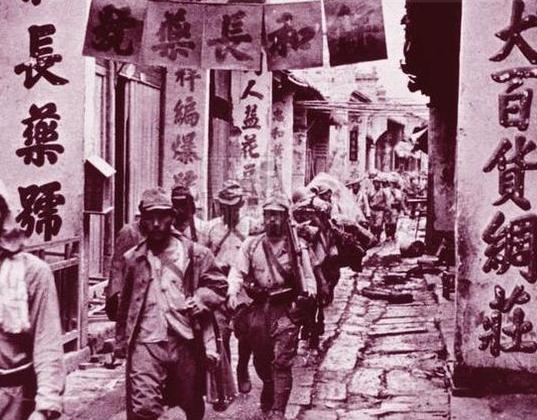

长沙战役打赢了三次,为什么第四次长沙战役惨败?其实道理很简单,前三次长沙战役,日军兵力基本都在6万人—8万人左右,薛岳的第9战区40万精锐主力还可以顶得住。[无辜笑] 前三次会战日军每次投入6到8万人,薛岳指挥的第九战区虽然兵力也有损耗,但总体上人数占优,加上熟悉湖南的山地河网地形,靠着“天炉战法”把日军一次次打退,第一次击退冈村宁次的10万兵力,第二次重创阿南惟几的12万部队,第三次更是在珍珠港事件后盟军士气低迷时,歼灭日军5万多人,国际上都称赞为“长沙大捷”。 天炉战法能成功,靠的是三个条件,中国军队人多,对地形熟,士气高。但这套打法有个前提,双方实力不能差太远,一旦敌人强到碾压的程度,再巧妙的战术也没用。 到了1944年整个局势变了,日军发动“一号作战”,也就是豫湘桂战役,目标非常明确,打通从北到南的大陆交通线,顺便端掉华中华南的中美空军基地,这时候美军在太平洋那边越打越猛,日军的海上运输线随时可能被切断,只能从陆地上想办法。长沙正好卡在这条通道的咽喉位置。 这次日军投入了36万人,还配了大量重炮、坦克和飞机,这不是之前那种一两个师团的试探性进攻,而是倾全力的战略决战。 反观中国军队这边,战斗力反而下降了,很多精锐部队被抽调到别的战场,新补充的士兵训练和装备都跟不上,更要命的是,连赢三次之后,一些指挥官对敌情判断出了偏差,还以为能用老办法诱敌深入再包围歼灭,他们没想到,这次日军不光人多,火力猛,进攻速度和配合能力都比以前强太多。 战斗一打响日军多路齐攻,很快就撕开了防线,很多阵地一天之内就丢了,1944年6月16日日军打到长沙城外,两天后就占领了城市,守了快五年的长沙,这次没守住。 这场败仗说明一个道理,光靠勇气和战术,弥补不了国力和军力的巨大差距,打仗拼的不只是意志,更是资源、后勤、训练和动员能力的全面较量。 第四次长沙会战的失败,本质上是整个抗战进入相持阶段后,中国在国力和军事实力上的短板被放大了,日军孤注一掷发动的这场大规模进攻,暴露出我们在重武器、机械化部队和空中力量上的巨大劣势。 长沙会战的四次交锋,浓缩了整个抗战的艰难历程,前三次胜利给了我们信心,第四次失败教会了我们冷静,历史不会重复,但总会押韵,今天我们回顾这段历史,不是为了沉浸在悲壮情绪里,而是要真正理解,强大的国防力量,才是和平最坚实的保障。 网友们感慨万千: “薛岳前三次打得是真漂亮,可惜第四次国力差距太大了,36万日军压过来,换谁都难顶。” “天炉战法前提是兵力不能差太多,第四次日军全面进攻,主力早就被调走了,老方法根本不适用。” “说实话,当时国军高层也有问题,连胜三次就觉得日本人不行了,轻敌了啊。” “看到数字就明白了:前三次日军才十来万,第四次直接三十六万,这怎么打?” “豫湘桂战役日本是拼老本了,海上被美军封死,只能从陆上突围,长沙成了必争之地。” “之前胜仗给了错觉,以为战术能弥补实力差距,但现代战争最终拼的是国力。” 如果当时第九战区及时调整策略,不以“天炉战法”硬扛,而是采取更灵活的战术,有没有可能拖更久甚至改变战局? 官方信源:中国人民解放军军事科学院《中国抗日战争史》