你以为美国不敢动钱学森,真是怕他的头衔?错了,他们怕的是这人脑子里装着半个美国的航空未来。[无辜笑] 1949年10月新中国成立的消息传到大洋彼岸时,38岁的钱学森正在加州理工学院的办公室里,此时的他已是美国航空航天界公认的青年才俊,28岁时就与导师冯·卡门共同推导出可压缩边界层理论,这个后来被命名为“卡门—钱学森公式”的成果,直接应用于美国当时的超音速飞行器设计。 他的简历足够耀眼,加州理工学院喷气推进实验室创始成员之一,参与过美国陆军航空兵早期火箭项目,还担任过美国空军科学顾问团顾问,1947年他以上校军衔赴德国考察纳粹火箭技术,那次任务让他接触到V—2火箭的大量技术细节。 但他做出了让美国方面措手不及的决定,回国,1950年8月他在洛杉矶港口准备登船时被海关拦下,行李被翻了个底朝天,官员声称发现“涉密材料”,实际上只是一些公开发表的学术论文和教学笔记。 两周后他被关进洛杉矶附近特米纳岛的拘留所,这个专门关押等待遣返者的地方,对他采用了审讯级别的手段,24小时灯光照射,每隔一小时就有人进来检查,不让他连续睡眠超过一小时。 15天时间里他的体重从140磅降到109磅,这些数字记录在当时的医疗档案中,也成为后来加州理工学院为他申请保释的重要证据。 1950年9月在缴纳1。5万美元保释金后,他回到帕萨迪纳的家中,但真正的煎熬才刚开始,联邦调查局在他家附近设置了全天候监控点,电话被监听,所有信件都要先经过审查,更关键的是他被禁止接触任何涉密项目,不能进入实验室,不能参加学术会议。 美国海军次长丹·金布尔的那句话流传甚广:“宁可把这家伙枪毙了,也不能让他回中国,对于中国人来说,他一个人抵得上五个师的兵力。”这话说于1950年,当时美军正在朝鲜战场与中国军队交战,金布尔对他技术价值的判断带着明显的军事考量。 软禁持续了五年,这五年里他表面上过着普通教授的生活,实际上与前沿科研完全隔绝,美国方面的算盘很清楚,航天技术日新月异,五年时间足够让他掌握的那些知识贬值大半。 1955年的日内瓦会议,当时中美正就朝鲜战争中被俘人员问题谈判,中方提出用11名在朝鲜被俘的美军飞行员交换他,从数字看这笔交易不对等,但美方最终同意了,拖了五年,他们认为钱学森的技术价值已经打了折扣。 1955年9月17日他们一家四口登上“克利夫兰总统号”邮轮,临行前有记者追问他是否还会回美国,他的回答只有三个字:“不会了。” 回国后的第二年,他就向中央提交了《建立我国国防航空工业的意见书》,这份万字报告为中国导弹和火箭事业规划了完整路线,1960年中国第一枚仿制的近程导弹“东风一号”发射成功,这距离他回国仅五年。 1964年中国第一颗原子弹爆炸成功,他担任技术总负责人之一,1970年中国第一颗人造卫星“东方红一号”升空,他是这个项目的技术总指挥,这些节点足以说明,美国当初的担忧并非多余。 回看这段历史有个细节值得玩味,美国试图用软禁来消耗钱学森的技术价值,但恰恰是这五年的强制空窗期,让他有大量时间系统思考和整理此前十几年积累的知识,回国后他能够迅速拿出完整规划,这种理论准备功不可没。 当前中国在航天领域已走到世界前列,嫦娥探月、天问探火、空间站建设,这些成就的起点可以追溯到70年前那个决定,历史告诉我们,一个国家能否吸引并留住人才,最终拼的不仅是条件,更是能否给他们提供实现抱负的舞台。 网友们感慨万千: “好家伙,这简直就是现实版的‘科学家流浪记’啊,美国这波操作真是亏大了,硬生生把最强王者送回了新手村。” “五个师!这个评价太硬核了!现在才知道,原来真正的大国重器,不是武器,而是科学家的大脑。” “看得又解气又心疼,解气的是他终于回来了并做出了巨大贡献,心疼的是他和家人受了那么多苦,向钱老和蒋英女士致敬!” “这就是战略眼光啊!用11个飞行员换一个钱学森,现在回头看,这绝对是历史上最划算的交易之一,没有之一。” “知识就是力量的最好证明!他们能扣下他的纸,却扣不下他脑子里的东西。这才是我们最应该追的星!” 在当时那种极端困难的情况下,如果我们自己是钱学森,能否经受住那样的考验并坚持回国的信念? 官方信源:人民网

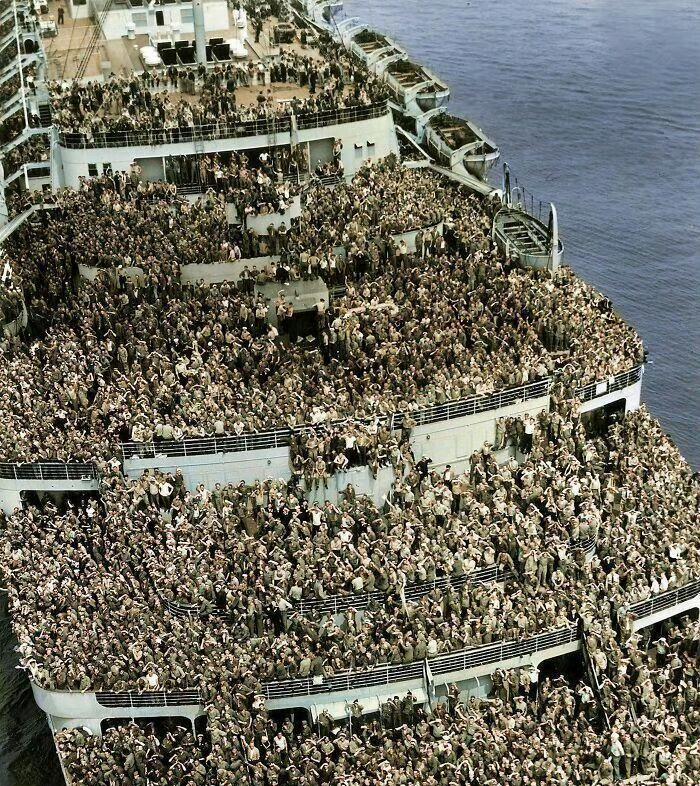

![看看中国大陆45美元……与在美国101美元的实际购买力![doge]海外新鲜事](http://image.uczzd.cn/8718373540398299130.jpg?id=0)