预警机背上的大圆盘不是散热片,而是雷达的眼睛。 它不能飞太快,不是怕风吹坏零件,而是怕风一快,这双“眼睛”就看不清了。 很多人以为高科技装备全靠猛冲,其实恰恰相反。 预警机的任务不是追击,是守候。 它要像一位沉默的哨兵,在高空持续盯着方圆几百公里的动静,任何一次抖动、变形、干扰,都可能让一个隐形目标从雷达屏上悄悄溜走。 美国E-3和中国空警-500的飞行速度都被严格控制在0.8马赫左右,不是发动机不够强,而是再快一点,气流就会让天线罩轻微扭曲,雷达波束偏移,数据就乱了。 散热? 早就不靠风吹了。 机舱里藏着一套精密的液体冷却系统,像人体的血液循环,把上千个高功率模块的热量悄悄导走。 真靠飞行时的风冷,那低空慢飞时雷达就得罢工——这哪是打仗,简直是自杀。 更关键的是,预警机不是战斗机,它不需要抢时间,它需要的是“在场感”。 飞得慢一点,油耗低,续航久,能在战场上多待四个小时,比多飞两百公里重要得多。 战场不是短跑,是马拉松。 你跑得快,但撑不住,敌人早就在你喘气的时候摸过来了。 我见过一次军演录像,一架预警机在后方缓缓盘旋,地面上的战斗机却靠它提供的数据,精准锁定目标。 那一刻才明白,真正的制胜关键,从来不是谁飞得快,而是谁看得准、撑得住。 慢,是技术的克制,也是智慧的妥协。

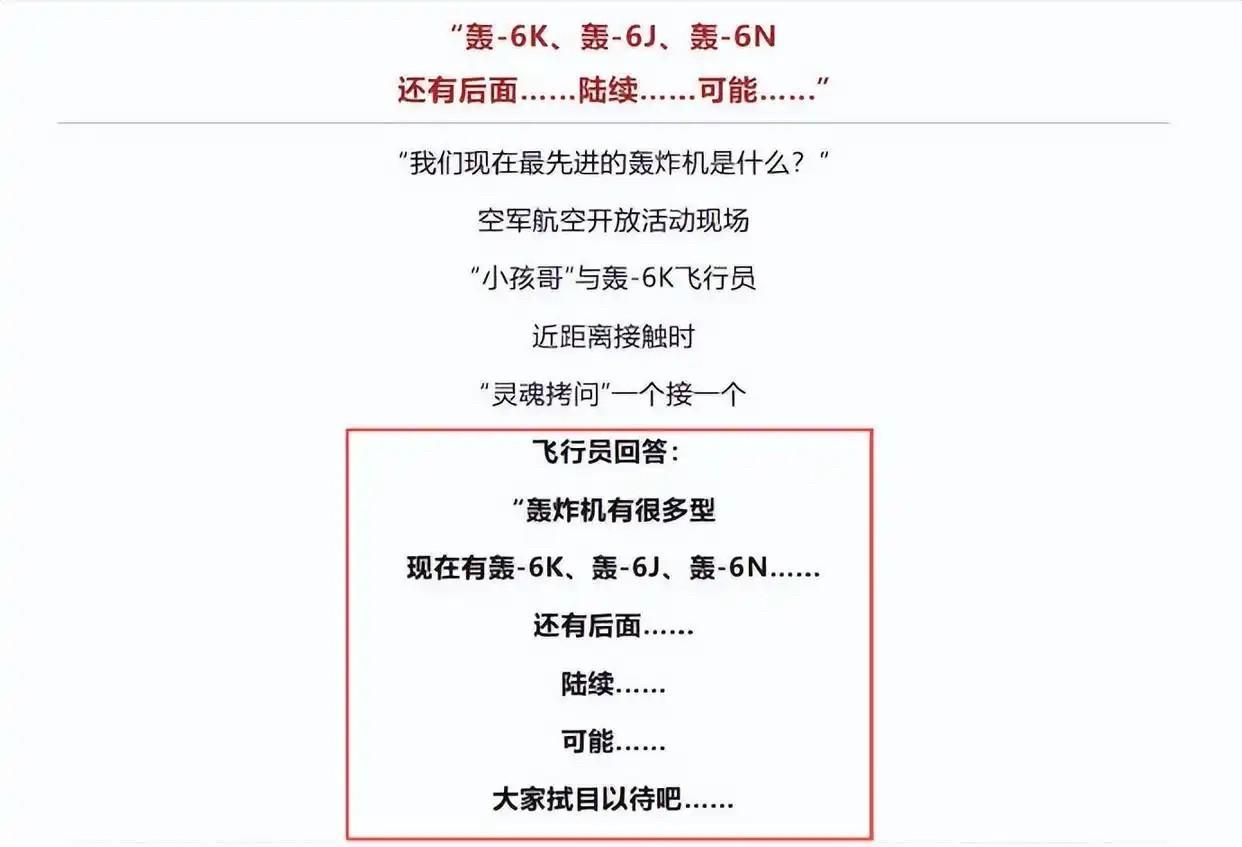

这两天网上都在传,国庆节咱妈可能为全国军迷上一道硬菜,那就是洲际战略隐身轰炸机轰

【33评论】【36点赞】