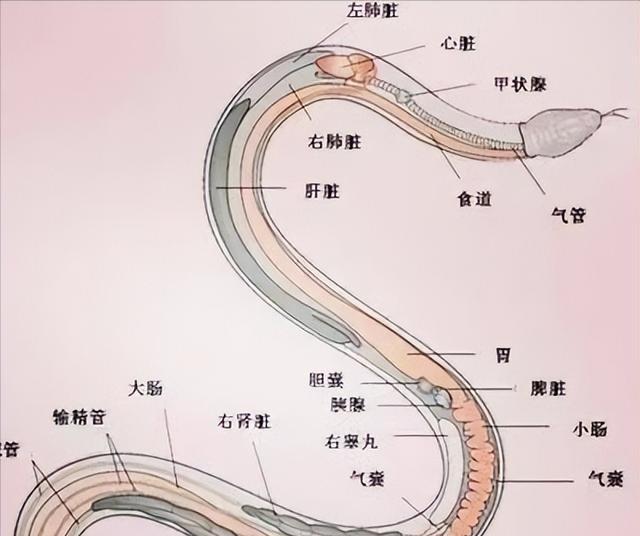

打蛇不打头!很多人都不懂,野外遇到蛇千万别打头,这有可能会让自己陷入陷阱,其实蛇身上有个致命弱点,掌握住后就能让它乖乖听话…… 人们常说野外活动需谨慎,尤其涉及野生动物时。蛇作为一种常见爬行动物,其生理结构决定了处理方式的特殊性。蛇的身体呈长条形,内部器官分布均匀,主要依赖肌肉蠕动前进。这种结构让它们在草丛或林地中不易被察觉。野外遇蛇,首先应评估环境,避免盲目接近。 蛇的视力较弱,更多靠舌头感知气味和地面振动来定位目标。这意味着,保持安静并缓慢后退,往往能化解潜在冲突。许多人忽略这一点,直接用棍棒等工具攻击,导致局面恶化。实际上,蛇通常不主动袭击人类,除非感受到威胁,如被踩踏或领地被侵入。了解这些,能帮助人们理性决策,而不是凭直觉行事。数据显示,多数蛇咬伤事件源于不当干扰,而非蛇的主动进攻。 蛇的头部虽是显眼目标,但攻击它存在多重风险。蛇头反应迅捷,能在瞬间扭转方向反击。人类的手速往往跟不上,导致近距离时易被咬中。即便击中头部,蛇的神经系统分布独特,头部脱离身体后仍可保持短暂活力,继续张口攻击。这在实际案例中屡见不鲜,许多人因好奇触碰而受伤。相比之下,针对蛇身特定部位更有效。 传统说法中,“七寸”指距蛇头约23厘米处,那里接近心脏位置。心脏是蛇的生命核心,一旦受重创,血液循环中断,蛇即丧失行动力。这种方法源于长期观察,避免了头部攻击的不确定性。不同蛇种心脏位置略有差异,但一般在头下身长的七分之一左右。掌握此点,能在必要时精准施力,减少反噬可能。 除了心脏,蛇的脊椎也是弱点之一。距头约三寸处,即颈部脊椎骨所在,重击这里可中断神经传导,让蛇暂时瘫痪,无法抬头咬人。这种打法适用于无法精确瞄准心脏的情况。脊椎损伤影响范围广,越靠近头部效果越显著。实际操作中,用棍棒或石块瞄准该区,能快速制服蛇体。但需注意,即便蛇看似不动,仍可能恢复,因此不可掉以轻心。一些经验丰富者甚至采用甩尾法,抓住蛇尾快速旋转,耗尽其体力。这种技巧强调技巧而非蛮力,体现了人与自然的智慧互动。总体上,这些方法都基于蛇的生理局限,避免了盲目对抗带来的危害。 野外遇蛇的处理原则以预防为主。提前用棍棒探路,能驱散隐藏生物,包括蛇类。这不是随意行为,而是安全习惯。辨识蛇种也很关键,有毒蛇常有鲜明花纹或三角头形,但非专业人士难准确判断。故而,遇见时优先选择绕行或静止等待蛇离去。全球数据显示,蛇咬伤多发生在热带和亚热带地区,年均数万例,但多数可通过及时避让避免。假如冲突不可避免,优先保护自身要害,如腿部和手臂。工具选择上,棍棒长度宜超过蛇身,确保安全距离。击打时,瞄准弱点而非头部,能显著提高成功率。这种策略不仅实用,还体现了生态敬畏,避免无谓杀戮。 蛇在生态系统中扮演重要角色,主要捕食鼠类和昆虫,控制害虫泛滥。如果蛇种减少,田鼠等啮齿动物可能爆发,破坏农田和传播疾病。研究显示,蛇类有助于维持生物多样性,许多物种还用于制药,如蛇毒提取抗凝血剂。过度捕杀蛇会打破食物链平衡,导致更大环境问题。因此,野外遇蛇不应一味消灭,而应视情况处理。在城市环境中,发现蛇时最好联系专业机构移走,而不是自行处置。这体现了现代人与自然的和谐理念。了解蛇的习性,能减少恐惧,促进理性共存。 打蛇技巧的演变源于古人经验。早期谚语“打蛇打七寸”并非随意,而是基于解剖观察。七寸作为心脏代称,击中可一击致命,避免纠缠。相比打头,这种方式更注重效率和安全。头部虽脆弱,但蛇的躲闪能力强,攻击失败率高。实际中,许多人因瞄准头部而暴露自身,导致伤亡。转向弱点打击,能将风险降至最低。一些蛇种心脏位置更靠后,需根据体长调整,但核心原则不变。这种知识传播,帮助无数人在户外活动中化险为夷。 预防蛇咬的措施还包括着装和路径选择。穿长裤和靴子,能阻挡蛇牙。行走时避开茂密草丛,选开阔路径。夜间活动需用灯照路,因为蛇多在黄昏活跃。全球卫生组织建议,遇蛇后勿奔跑,以免刺激其追击。静止或缓慢移动,往往让蛇失去兴趣。假如被咬,立即固定伤口,尽快就医。毒蛇咬伤需抗毒血清,延误可致命。年均蛇咬死亡数千例,多因处理不当。这些事实提醒人们,知识是最佳防护。