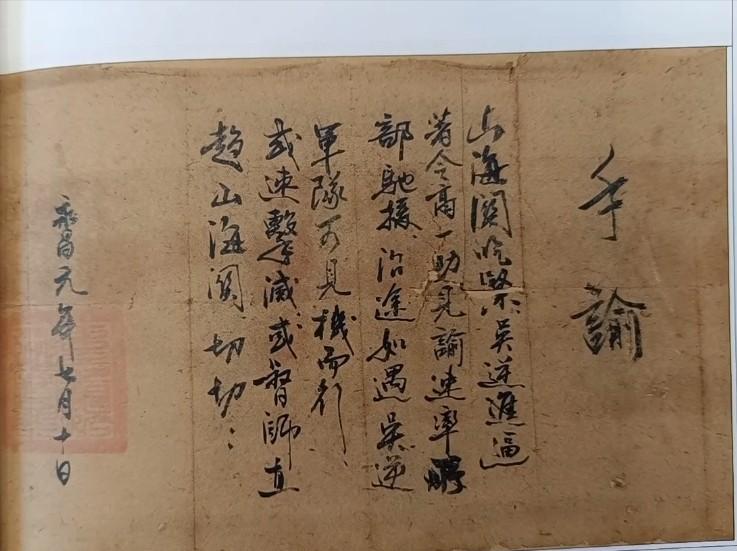

鲁迅家是如何衰败的,他肯定不会告诉你,因为实在是太丢人了! 说起鲁迅,很多人都只记得他笔下的那些锋芒和犀利,却很少有人真正清楚,他小时候的家里其实经历过一场大起大落。 鲁迅的家世变迁,其实就是一部典型的清末士绅家庭沉浮记。 这一切的转折点,还得从鲁迅的爷爷周福清说起。 周福清家里最早其实很穷。 可这人有股子韧劲儿,死磕科举,靠着苦读,三十多岁那年终于中进士,进了翰林院,这一刻算是光宗耀祖了。 家里一下子翻了身,置了几处房产,还请了仆人,日子有滋有味。 只不过,刚过上好日子,风险也就跟着来了。 在翰林院那几年,周福清虽然本本分分,可惜不会混圈子。 官场里水深,派系斗争暗流涌动,他出身草根,没什么靠山,很快被排挤出去,外放到江西做了个知县。 结果干了没多久,因为救灾账目搞错了,帽子也保不住,被直接撸回家。 这个打击挺重的,但他没服输,卖了点田产,托关系捐了个闲职,算是保住了个“体面”的身份。 最关键的一步棋,是光绪十九年,慈禧太后过六十大寿,浙江省开了特别的恩科,也就是多一次科举的机会。 周福清觉得这是个让儿子翻身的好机会。 可他儿子周用吉,书念得一般,真要靠本事考,八成没戏。 于是,周福清就动了歪脑筋,和几个本地同乡凑钱,想办法“打点”主考官,求个后门名额。 专门派了家里最信任的老仆人陶阿顺带银票和条子去送礼。 可惜事算得再周全,也怕出纰漏。 陶阿顺胆小,事情本来办妥了,偏偏回头去要收条,这一来直接暴露了全部证据。 主考官一看不对劲,立马和副考官一起报了官。 周福清的名字就这么被拎了出来。 当时的社会对科举舞弊看得很重,牵涉到进士和地方士绅,影响大得很。 周福清被抓后,判了斩监候,脑袋随时可能保不住。 家里能卖的都卖了,亲戚朋友能借的也借了,最后钱没救下人,反而欠了一屁股债。 家里一下子从富裕变成了清贫。 鲁迅小时候正赶上家道中落。 父亲周用吉身体不好,家里没钱请大夫,药钱都得靠变卖首饰、典当老物件来凑。 鲁迅十二岁那年,被送到外婆家寄住,外面的生活根本没法跟过去比。 学费和生活费都得自己精打细算,连吃穿都要省着花。 家里原先的仆人全都散了,日常的家务事都得自己动手。 父亲病重去世,爷爷出狱也已经老态龙钟,没几年就去世了。 家里欠下的债长期没还清,鲁迅和母亲的生活压力很大。 鲁迅对这段家族史一直很低调,几乎不主动提。 其实,这段经历对他日后的人生态度和写作风格影响特别深。 小时候的落魄和困苦,造就了他敏锐的社会观察力和对传统的清醒认知。 他在后来的文章里,很多对旧社会的批判其实都和自己家里的遭遇脱不开关系。 只是,他当年不愿意把这些家丑拿出去说,估计也是觉得实在太丢人,不想让外人看笑话。 鲁迅小时候的很多磨难,外人看来是坎坷,但也正是这些经历,让他养成了坚韧的性格和敏感的头脑。 鲁迅虽然没把这些事挂在嘴边,但他的作品和人生,多少都带着那段岁月的烙印。 参考:鲁迅家是如何衰败的?鲁迅肯定不会告诉你,因为真的太丢人了! ——知乎