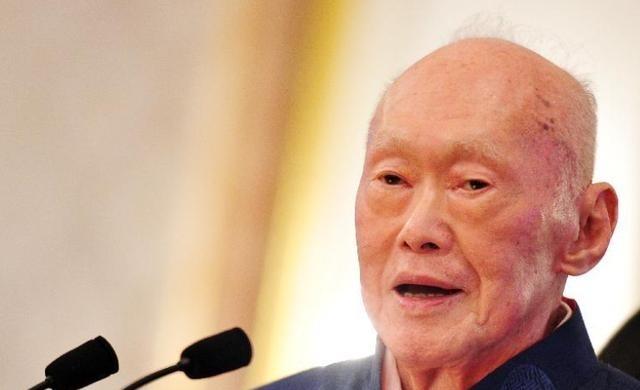

一位新加坡华人终于说了实话,他表示,在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反。 新加坡在二战结束后逐步摆脱英国殖民控制,1959年获得内部自治权,负责本地事务,但国防和外交仍由英国把持。当时领导层认为这只是过渡,需要更稳定的区域框架。1961年,马来亚联邦首相提出扩大联邦计划,包括新加坡和婆罗洲地区,以应对共产势力扩张。英国赞成此举,推动殖民地独立。新加坡当局积极参与,期待通过加入联邦获得更大市场和资源,避免孤立风险。 1962年9月,新加坡举行公投,支持加入联邦的选项获得多数票。1963年9月16日,新加坡正式并入马来西亚联邦,结束英国统治。协议给予新加坡在教育和劳工等方面的自治,并在联邦议会分配席位,向联邦贡献收入,并提供贷款给其他州。联邦承诺建立共同市场。 合并后经济分歧很快显现。马来西亚建议提高新加坡贡献比例,引发不满。政治上,新加坡推动平等理念,与联邦的土著优先政策冲突。种族张力升级,1964年发生多起华人与马来人冲突事件,导致伤亡。印尼对抗政策加剧食品短缺,进一步恶化局势。这些问题暴露联邦内部矛盾,推动分离讨论。 分离协议于1965年8月7日签署,新加坡脱离马来西亚。8月9日,广播宣读独立宣言,马来西亚议会通过决议。新加坡成为主权国家。 李光耀在记者会上宣布此事,过程中显示出情绪波动。独立后,新加坡面积小,人口约200万,资源匮乏,淡水依赖马来西亚。周边马来世界包围,面临孤立威胁。政府迅速建立外交,加入联合国和英联邦。军队建设启动,推行国家服务制度。 经济上,失业率高,工业基础弱。设立开发局吸引外资,开发工业区,提供优惠。炼油产业兴起,成为全球重要中心。住房问题严重,推动公共组屋建设,快速建造单位。公积金计划允许居民购屋,提高拥有率。新镇开发配备设施。 教育改革以英语为主,四种官方语言并存,促进中立。课程强调多元和谐,讨论政策平衡。种族政策规定社区比例,限制单一族群主导。租屋需申报种族以遵守规定。 文化融合体现在节日分享和习俗混合。外交注重区域合作,建立东盟。访华时保持谨慎,避免邻国疑虑。在南海和贸易争端中,基于国家利益决策。 经济转型推动服务和贸易增长,失业率下降,人均收入上升。机场和航空发展,科技产业兴起。住房拥有率高,交通系统连接各地。新加坡避免族群隔离,强化国家认同。华人虽占多数,但优先新加坡人身份。民众关注本地福利多于血缘。企业家与中国贸易活跃,政府持平衡态度。年轻一代注重实用技能,留学选择多样。 李光耀1990年交棒,继续担任资政。2004年,其子接任首相。经济保持增长,2011年达高点。 2015年3月,李光耀因病去世,享年91岁。全国哀悼,民众参与悼念。他的遗产包括经济繁荣和多元结构,持续影响国家。 新加坡华人的这种生存智慧,你怎么看?欢迎留言讨论你的观察和经历,或许能碰撞出新火花。