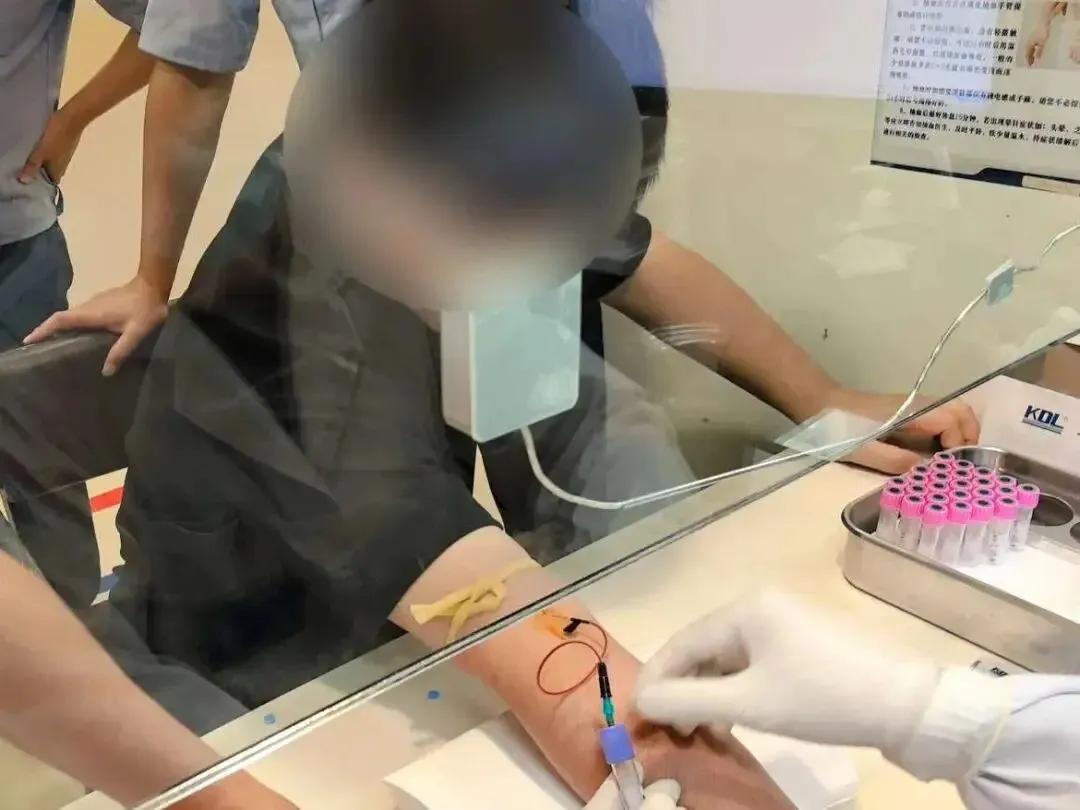

因小失大!浙江杭州一男子,吃饭喝酒后回家,为了省下几百元代驾费,动起了“歪脑筋”,选择依赖车辆的辅助驾驶功能。结果不仅没能逃避责任,反而因醉酒驾驶触犯刑律,被法院判刑罚款。 2025年初春的一个晚上,王某受朋友邀请,参加了一场饭局。席间觥筹交错,他先喝了几杯白酒,又接连喝下啤酒。等聚会结束时,王某已经步伐踉跄,典型的醉酒状态。 走出餐馆时,他的第一反应是找个代驾。但一问价格,王某直摇头,觉得代驾费太高。就在犹豫之际,他突然想起自己的爱车配备了辅助驾驶功能。王某心想:只要设定好目的地,车辆就能自动带自己回家,“既然不是我在开,就不算酒驾”。 于是,王某输入家庭地址,果然一路顺利抵达小区门口。下车时,他甚至还觉得自己“聪明”,躲过了交警查酒驾的风险。 回家后,王某并未休息太久。大约一小时后,他又因为临时有事,决定再次开车出门。仍旧使用辅助驾驶,他坐在副驾驶,车子在系统的控制下离开小区。 谁知酒劲上头,加之身体疲倦,王某很快在副驾驶上睡着了。车辆最终停靠在路边,而王某则趴在座椅上沉睡。 路人发现后报警。民警赶到现场时,敲了许久车窗才把王某叫醒。随即对其进行酒精测试,结果显示:血液酒精含量为114.5mg/100ml,已远超醉驾标准。 王某当场愣住,他原以为有了“智能驾驶”的掩护,就能逃脱法律追责。却没想到,醉酒驾驶的事实铁证如山。 案件进入司法程序后,核心争议点在于:王某是否真的构成“醉酒驾驶”? 根据《刑法第一百三十三条之一》规定:在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役并处罚金。 那么,王某坐在副驾驶、启用辅助驾驶功能,算不算“驾驶”? 答案是肯定的。法律对“驾驶”的认定,不是机械地看人坐在哪,而是看谁是车辆的实际控制人。辅助驾驶仅是“驾驶辅助系统”,不是“无人驾驶”。车辆运行时,驾驶人仍需保持随时接管的能力。换句话说,驾驶主体始终是王某,而不是冰冷的系统。 因此,王某的行为已构成典型的危险驾驶罪。 案件审理中,还有一个值得探讨的问题:与王某共同饮酒的朋友,是否需要承担责任? 《民法典第一千一百九十八条》规定:公共场所、群众性活动的组织者未尽安全保障义务造成他人损害的,应当承担侵权责任。司法实践中,这一条款也常被类推适用于酒局。 若同桌饮酒人明知王某醉酒,还纵容甚至怂恿其开车,甚至没有采取任何劝阻或通知家属的措施,一旦造成严重后果,同桌饮酒人有可能被追究民事赔偿责任。 在本案中,幸好没有发生交通伤亡事故,否则组织或参与酒局的人,恐怕也难以完全免责。 根据《刑事诉讼法第六条》,人民法院审理案件必须“以事实为根据,以法律为准绳”。 法院审理后认定:王某在明知醉酒状态下,仍然控制机动车上路行驶,虽启用辅助驾驶功能,但并未改变驾驶人主体身份,已构成危险驾驶罪。 最终判决:王某拘役一个月十五日,并处罚金人民币4000元。 这意味着,王某不仅要留下刑事犯罪记录,还要面对驾照吊销、重考的后果。原本几百元的代驾费没舍得花,如今却换来“前途受损”的惨痛代价。 王某案背后,是新技术与法律边界的现实冲突。随着越来越多的车辆搭载辅助驾驶,类似的法律问题必然会频繁出现。 但无论技术如何发展,有一点不会改变:驾驶责任始终在驾驶人身上。人工智能无法承担法律责任,只有人类驾驶员要对后果买单。 同时,这一案件也再次强化了社会共识:酒驾、醉驾零容忍。这不仅是对违法者个人的惩罚,更是对全体道路使用者生命安全的保护。 在杭州的夜晚,王某原以为找到了“聪明”的办法,结果却自食其果。短短几百元的代驾费,他不愿掏;如今却要付出自由受限、声誉受损的沉重代价。 这起案件提醒所有驾驶员:法律没有漏洞可钻,科技也不是护身符。酒后不开车,是写进血的规矩,更是无法触碰的法律底线。