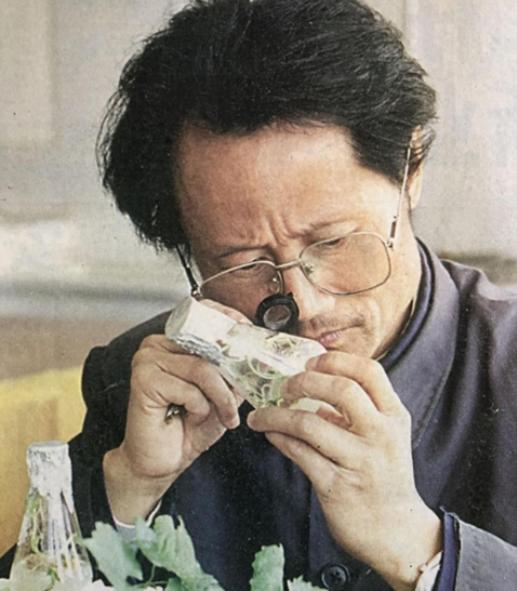

1998年,大学教授何家庆来到深山调研。由于过于饥饿,于是就向村民讨吃的。不料,村民居然端来一碗猪食,没想到,何家庆不仅没生气,甚至接过那碗猪食,泪流满面的吃了起来。 很少有人知道,安徽大学植物学教授何家庆的人生里,有段比实验室研究更戳人的经历——1998年深秋,他在大别山里饿到极点,接过农妇递来的猪食,蹲在泥地上含泪吃完。 那天的雨把山路泡得泥泞,何家庆背着装满标本和扶贫笔记的帆布包,已经在山里转了三天。 最后半块干粮昨天就没了,肚子空得发慌,他看见山坳里的土坯房,踉跄着走过去。 开门的农妇打量他:头发乱得缠了草,中山装下摆沾着泥,裤脚还刮了个口子,根本不像城里来的教授。 没等他说明是来调研植物的,农妇转身端来个豁口的粗碗,里面是混着碎米糠的糊糊,闻着有点酸,“家里没别的了,这个能填肚子”。 何家庆没推辞,双手接过来就吃。 米糠剌得喉咙发紧,糊糊没什么味道,可他一口没剩。 吃到最后,眼泪滴进碗里,他想起刚才路过窗根时,看见屋里孩子穿着露脚趾的鞋,灶台上只有半块硬邦邦的红薯。 后来他跟学生说:“那不是猪食,是山里人能拿出的最好东西——当年大别山区农民一年挣不到300块,掺了碎米的糊糊,比他们自己吃的红薯干还强。” 何家庆能懂这份苦,是因为他自己就是从苦日子里爬出来的。 1949年他生在安庆码头,娘走得早,爹靠拉板车运煤养活一家八口。 小时候他天不亮就跟着爹去码头,看着爹弯着腰、把绳子勒进肩膀,一步一步拉着比人还重的煤车,汗珠子砸在地上。 就算这样,爹还是咬牙送他上学:“只有读书,才能不用干苦力。” 学费凑不齐,爹就挨家跟邻居借;书本买不起,老师就把旧课本给他。 冬天没有棉衣,同学悄悄把家里的旧棉袄塞给他。 爹有个小布包,里面装着几张烟盒纸,上面用铅笔写着谁帮过他们:“王婶给了一碗米”“李老师借了一块钱”,一共58笔,爹总说“这些情,你得记一辈子”。 后来他考上安徽大学,学费是高中老师和同学你五毛、我一块凑的,报到那天,爹把布包塞给他:“以后有能力了,多帮跟咱们一样难的人。” 大学毕业后,何家庆留在学校教植物课,除了上课,大部分时间都泡在标本馆。 有次整理旧资料,他看到一份1910年的档案:一个法国植物学家来大别山采集了500多种植物标本,带回了国外,而国内竟然没有一份完整的大别山植物资源记录。 他心里不是滋味,暗下决心要补上这个空白——不只是记录植物,还要找出能让山里人赚钱的品种。 为了进山调研,他省吃俭用:结婚时没买新家具,只打了一个木箱。 平时吃饭都是咸菜就馍馍;衣服穿破了就打补丁,直到实在不能穿才换。 攒了三年,他才凑够3000块钱。 出发前,爹从床底摸出个布包,里面是4000多块一毛、两毛的零钱,还有一张烟盒纸,上面写着“共产党让你读了书,要对得起老百姓”——那是爹攒了半辈子的养老钱。 1984年开春,何家庆进了大别山,一待就是225天。 白天他拿着标本夹翻山越岭,记录植物的生长环境。 晚上就住在老乡家的牛棚里,或者找个山洞,用手电筒照着整理笔记。 山蚂蟥钻进裤腿,他就用烟头烫走;下雨天路滑,他摔下过山坡,胳膊擦破了皮也没当回事。 遇到狼群,他就捡根粗木棍,站在原地不动,直到狼群离开。 后来他被派到绩溪县当科技副县长,别人坐办公室批文件,他却天天骑辆旧自行车跑遍23个乡镇。 他办“野草展览会”,告诉老乡哪些草能当药材、哪些能喂牲口。 发现当地适合种魔芋,他就自己掏钱买种子试种,还编了本带图画的种植手册。 丰收时,种魔芋的农户都赚了钱,老乡们喊他“魔芋县长”。 1998年春天,他揣着家里攒的27720块钱,又去了西部山区。 走坏12双胶鞋,饿了就讨饭,甚至吃猪圈里的馊糊糊,可他没停下。 直到后来查出癌症晚期,躺在病床上,他还惦记着没整理完的调研笔记,最后嘱咐把眼角膜捐给山里的孩子。 像何家庆这样的人还有很多,云南的张桂梅办免费女高,太行山区的李保国教农民种果树。 他们没什么惊天壮举,却用一辈子的时间,把对老百姓的牵挂,实实在在落到了行动上。 就像那碗猪食,看着不体面,装着的却是最真的心意。 那么到最后,你们是怎么看的呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!