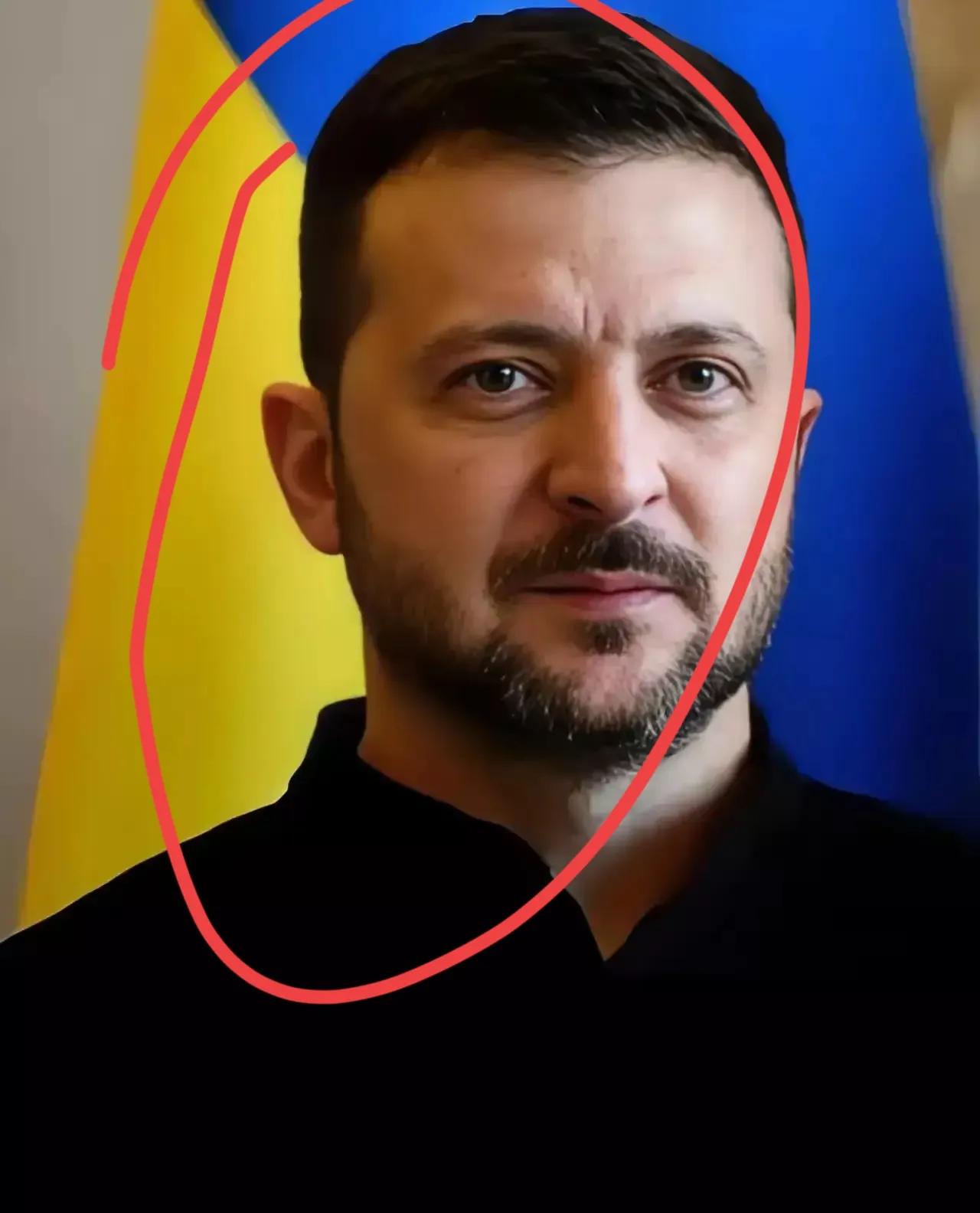

乌克兰突然宣布了 9月24日,泽连斯基:伊朗永远不会站在乌这边,原因是“乌克兰永远坚定站在美国一边”。 为何非要让伊朗选边站? 人家就不能站在正义的一边么,谁能推动社会的发展,而并不是给社会添堵,它就站在谁的一边,这样不可以么? 国家之间的立场,难道不能超越简单的阵营对立,去追寻更本质的坐标——比如正义本身,比如谁能真正推动人类社会的车轮向前,而不是制造新的障碍与隔阂? 泽连斯基的这番表态,透露出一种根深蒂固的“针锋相对”思维。这种逻辑链条看似清晰:因为乌克兰与美国紧密绑定,所以与美国存在深刻分歧的伊朗,自然就成了乌克兰的“对立面”。 这种将国家关系简化为“敌人的敌人是朋友,朋友的朋友是朋友”的公式,在历史上屡见不鲜,却也常常显得过于狭隘和僵化。它忽略了国际政治中那些微妙而关键的变量,比如国家利益的多元性、历史文化的独特性,以及各国在特定议题上可能存在的、超越阵营的共识。 你和美国交好,这是你的主权选择,是你的国家利益所在。但凭什么因此就断定伊朗必然因此与你为敌?这种推论,未免把世界看得过于扁平,把人心想得过于单一。 伊朗的外交决策,必然基于其自身的国家利益、地区安全考量、历史经验以及它对国际格局的判断,而绝不可能仅仅因为另一个国家选择了美国的盟友身份,就自动触发敌对机制。 这种“因为你跟他好,所以我必须恨你”的传导效应,在现实中往往并不成立,它更像是一种人为制造的、服务于特定叙事的紧张气氛。 那么,国家究竟应该站在哪里?答案或许并不在某个特定大国的阵营旗帜下,而在于更普世的价值追求——正义与发展。 一个国家的外交立场,其最高的衡量标准,难道不应该是看它是否站在了正义的一边?是否站在了推动人类文明进步、促进全球共同发展、维护世界和平稳定的一边?谁能带来和平的曙光,谁能提供发展的机遇,谁能弥合分歧而非制造分裂,谁就值得尊重与合作。 这种选择,超越了意识形态的藩篱,超越了地缘政治的算计。它要求我们以更开阔的视野审视世界:一个行为,一项政策,一个倡议,它最终是让这个世界变得更好,还是更糟?是增进了人类的福祉,还是加剧了苦难与冲突? 如果答案是前者,那么它就值得支持,无论其来自何方;如果答案是后者,那么它就应被警惕和反对,即便它披着盟友的外衣。这种基于原则和实效的立场,远比基于阵营归属的站队,更能体现一个国家的独立与智慧,也更能为动荡的世界注入确定性。 将伊朗(或任何国家)置于一个必须“选边站”的尴尬境地,本身就是一种外交上的短视。世界早已不是冷战时期泾渭分明的两大集团。全球化浪潮下,各国利益深度交织,你中有我,我中有你。 能源安全、气候变化、公共卫生、反恐、经济复苏……这些全球性挑战,没有哪一个能靠单打独斗或小圈子政治来解决。它们需要的是广泛的合作,是跨越分歧的携手。 此刻,若仍执着于划分“我们”和“他们”,强迫他国在预设的轨道上做出选择,不仅无助于问题的解决,反而可能制造新的对立,压缩外交回旋的空间,让本可合作的领域也蒙上阴影。 伊朗作为一个拥有独特文明和重要地区影响力的国家,其在国际事务中的角色和立场,必然是复杂且多面的。它可能在某些议题上与西方存在尖锐矛盾,但在另一些关乎共同利益的领域,未必没有寻求对话与合作的可能。 这种可能性,不应被一句“永远不会站在我们这边”的断言所轻易抹杀。世界这张大网,节点之间的连接远比想象中丰富,简单粗暴的二分法,只会让我们看不清真实的图景。 泽连斯基的言论,折射出一种在特定地缘压力下形成的思维定式。然而,国际政治的棋局从来不是非黑即白。国家间的亲疏远近,动态变化,受多重因素驱动。 将复杂的互动关系简化为“亲美即反伊”的线性方程,不仅低估了伊朗外交的自主性和灵活性,也可能错失了在特定问题上寻求共识、甚至化解潜在冲突的机会。 真正的外交智慧,或许不在于强迫他人选边站队,而在于如何在坚持自身立场的同时,为超越阵营的合作保留一丝缝隙,为共同应对全球挑战寻找最大公约数。 毕竟,当历史的洪流奔涌向前,那些被简单标签定义的阵营或许会消散,但人类对正义与发展的追求,却是指引方向的永恒灯塔。 那么,当国家利益与阵营归属发生碰撞时,外交的天平究竟该如何平衡?是固守“非友即敌”的旧地图,还是勇敢探索合作的新路径?这值得每一个关注世界未来的人深思。