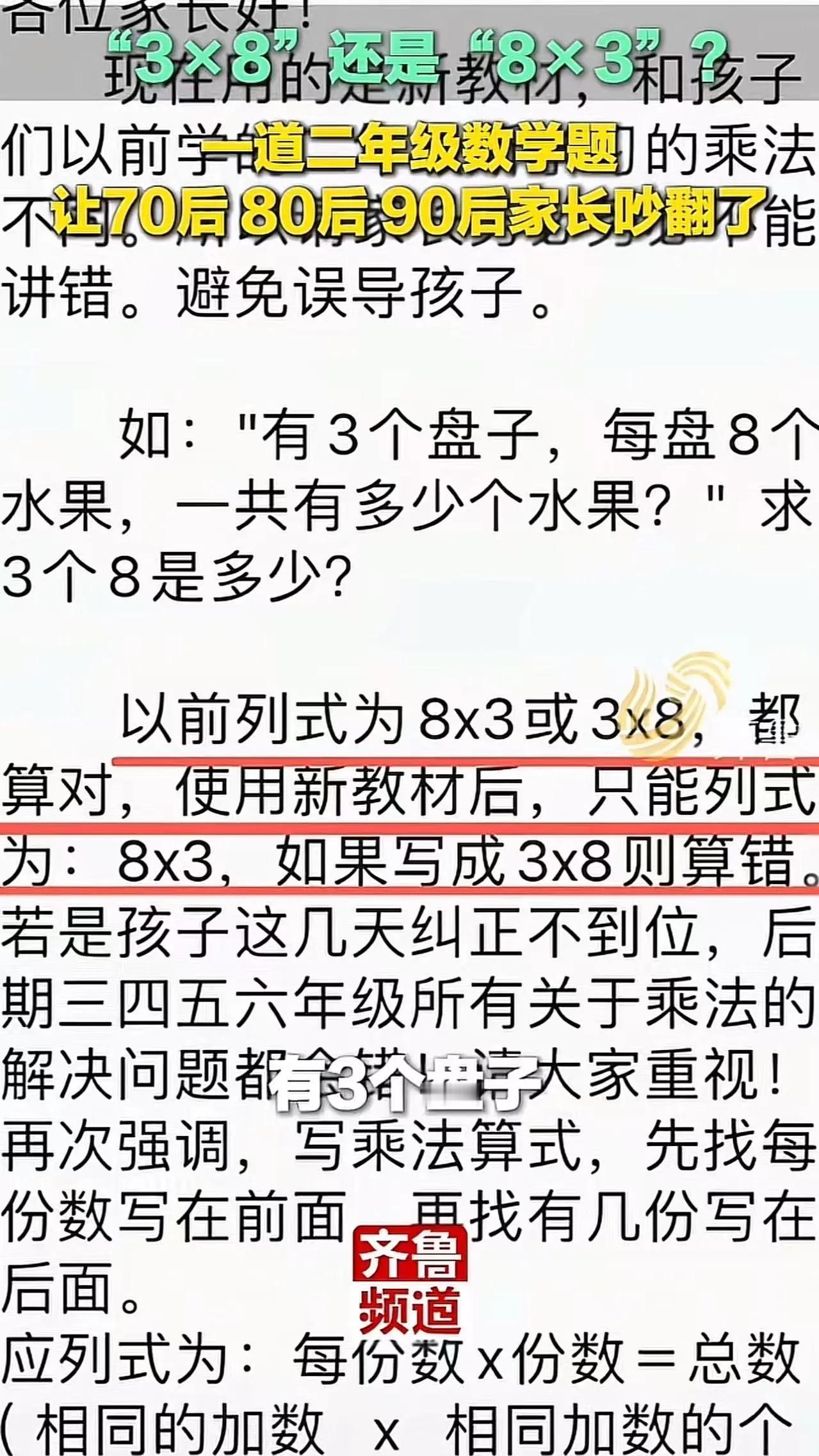

这道看似简单的数学题,竟然引发了一场关于记忆、教育方式,甚至是时代变迁的全民大讨论。70后、80后、90后,甚至更年轻的父母们纷纷在网络上发声,有人调侃:“我教老大时,轻轻松松答对了,可教老二就卡壳了,是不是我变笨了?”有人则感叹:“小时候的数学题简单得像呼吸,现在的题目怎么变得这么难,难到让我怀疑人生。” 其实,这背后隐藏的,不仅仅是一道简单的数学题,更是一面镜子,映照出我们教育的变迁、记忆的变化,以及时代带给我们的不同体验。 记忆的“断层”与“连接” 70后、80后、90后成长的时代背景截然不同。70年代的孩子们,生活条件艰苦,但教育相对纯粹,数学题多以直观、简单为主。那时,乘法口诀、基础的加减乘除,几乎是每个孩子的“必修课”。记忆里,那个“3×8”与“8×3”不过是数学的基础,谁不会答?然而,随着时间推移,教育体系逐渐变得复杂,数学开始变得抽象,题目也变得更有“陷阱”。 教育方式的变迁带来的“迷失” 很多家长反映,自己小时候学习数学,老师讲得直白:乘法交换律,就是“3×8=8×3”。但现在的题目,往往不仅仅是计算,更涉及到理解、思考、甚至是“为什么”。这让许多家长感到迷茫:我们教孩子的,是基础的知识,还是应试的技巧?或者说,是知识的“本质”,还是“应试套路”? 更有意思的是,有些家长发现,自己在面对孩子的作业时,竟然会出现“认知断层”。他们会问:“为什么我会答错?我明明知道答案。”其实,这反映的是记忆的“断层”——我们曾经熟悉的知识点,随着时间的推移变得模糊,取而代之的是碎片化的记忆。 时代变迁带来的“价值观差异” 除了教育内容的变化,这道题还引发了关于“价值观”的讨论。有人说:“我们小时候,学习就是为了考试,数学就是死记硬背。现在的孩子,学数学更像是在学逻辑、在培养思维。”这其实是时代的进步,但也带来了新的压力。 有的家长担心:“孩子是不是变得太‘聪明’了,反而失去了简单的快乐?”而有的家长则希望:“让孩子在复杂中找到简单的快乐,就像我们小时候那样。”这场争论,实际上反映了不同年代对“教育”的理解差异,也折射出我们对“幸福”的不同定义。 洞察人性:我们都在“寻找”那份纯粹的快乐 其实,无论哪个年代的人,都曾在学习中寻找过快乐。小时候的我们,或许会因为一道数学题的“巧合”而兴奋半天;长大后,面对繁重的工作和生活压力,我们渴望那份简单的满足感。 这道“3×8还是8×3”的题目,让我们重新审视:在变幻的时代背景下,什么才是真正的“基础”?什么才是我们教育的核心?或许,答案并不复杂——它藏在我们对“简单”和“快乐”的那份执着中。 总结:让我们用更宽容的心态去看待教育的“变” 这场“数学题风波”,其实是一次全民的反思。我们不妨换个角度:不论是70后、80后,还是90后,甚至更年轻的父母,都在用自己的方式,试图给下一代最好的教育。也许,最重要的,不是答案的对错,而是那份对“成长”的理解与陪伴。 下一次,当你的孩子再次问你“3×8还是8×3”的时候,不妨放慢脚步,笑一笑,说一句:“无论哪种方式,最重要的是我们一起学会了思考,一起成长。”毕竟,教育的本质,从来都不是一道题的答案,而是我们在这个过程中,学会了如何去爱、去陪伴、去理解。 如果你也曾在教育的道路上迷茫、困惑,别忘了:我们都是在“变”中前行的那一群人。也许,最好的答案,就是保持那份初心,用心去陪伴每一个孩子,让他们在这个复杂的世界里,找到属于自己的那份简单与快乐。学习 乘法 教育