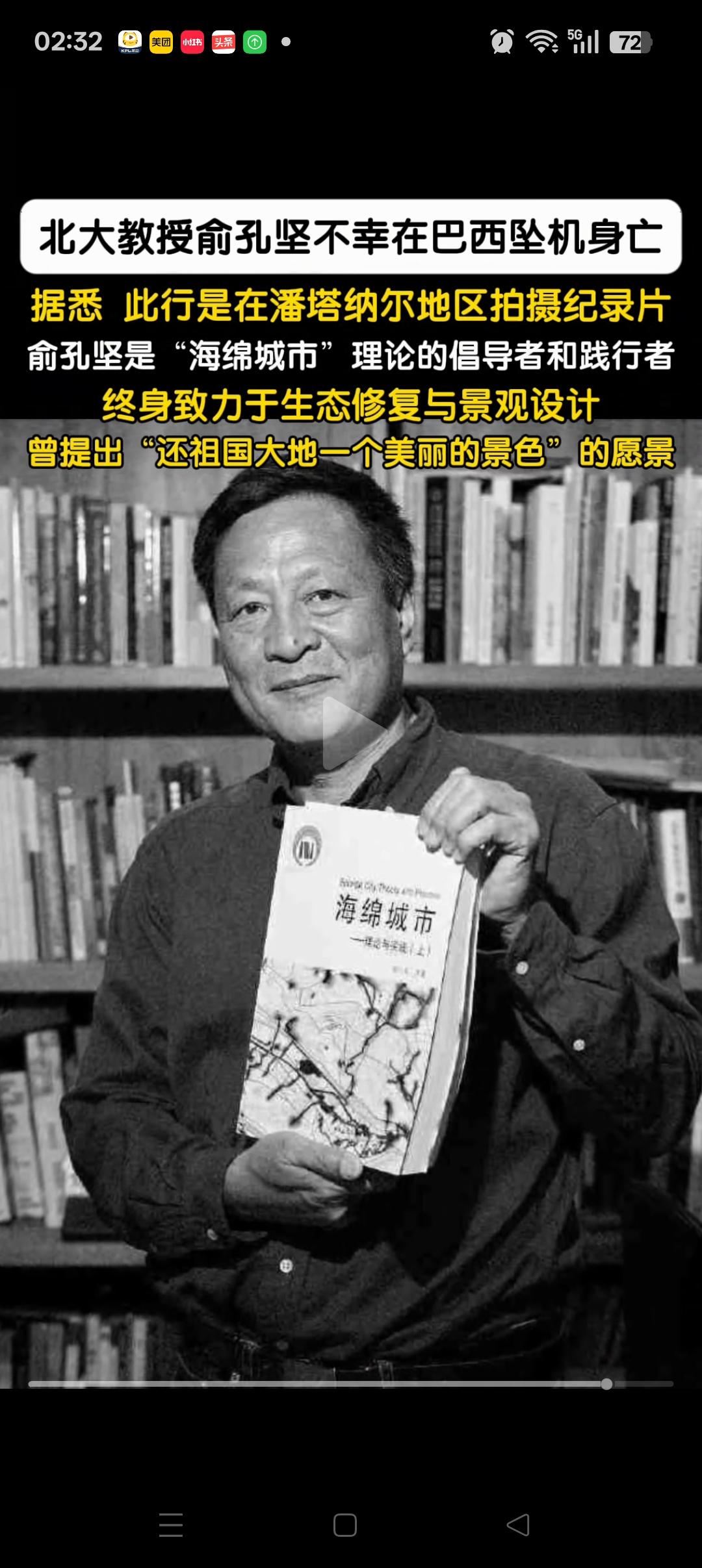

一架载着中国景观设计泰斗俞孔坚教授的小型飞机,在巴西潘塔纳尔湿地的上空划出最后一道弧线后坠毁。这位用三十年光阴为中国城市种下“生态基因”的学者,永远停留在了62岁的秋天。与他同机的巴西电影导演、纪录片团队及飞行员,也在这场意外中失去了生命。 消息传回国内时,俞孔坚的学生们正抱着他批注过的设计图纸在办公室哭泣。这位从浙江乡村走出的学者,用“海绵城市”“大脚美学”等理念重构了中国的生态景观版图。在广东中山岐江公园,他保留了锈迹斑斑的工业管道,让野草在混凝土裂缝中肆意生长;在秦皇岛汤河公园,一条500米的红色玻璃钢步道像血管般嵌入湿地,既不破坏生态又让市民亲近自然。这些被国际景观协会评为“世界建筑新七大奇迹”的作品,背后是他常说的那句话:“设计不是给城市化妆,而是帮大地疗伤。” 当同行们沉迷于参数化建模时,俞孔坚总在强调“脚要踩在泥土里”。他带着学生跑遍全国300多个县市,在贵州山区教村民用竹子搭建雨水收集系统,在雄安新区示范如何让城市像海绵一样呼吸。这种“新乡土主义”设计观,让他五度捧回美国景观设计师协会大奖,更让中国38个城市试点“海绵城市”建设,每年减少内涝损失超百亿元。 但这位在国际学界享有盛誉的学者,始终保持着中国知识分子的本色。面对国外高校的天价聘书,他说“中国的城市化需要生态规划的守门人”;当人工智能设计席卷行业时,他告诫学生“算法能算出最优解,但算不出人对土地的情感”。这种近乎执拗的坚持,让他创办的土人设计成为全球最大的生态景观机构,更让“生态优先”写入国家新型城镇化规划。 这场意外带走的不仅是一个学术生命,更是一个时代的生态智慧。他未完成的纪录片《海绵星球》原计划展现全球生态修复案例,他牵头的“基于自然的解决方案”课题正在20个城市推进,他主编的《景观设计学》期刊影响着三代设计师。这些未竟的事业,此刻都成了中国生态文明的未解命题。 当我们站在城市的高楼间,是否还记得那些被俞孔坚称为“大地母亲”的湿地与河流?当暴雨再次侵袭城市时,是否会想起他设计的透水铺装正在默默吸水?这位用设计诠释“人与自然生命共同体”的学者走了,但他种下的生态种子已在960万平方公里土地上生根发芽。此刻,我们不妨在评论区写下:你所在的城市,有哪些俞孔坚式的生态设计?那些被他改变的土地,又给了你怎样的启示? (案例来源:澎湃新闻)