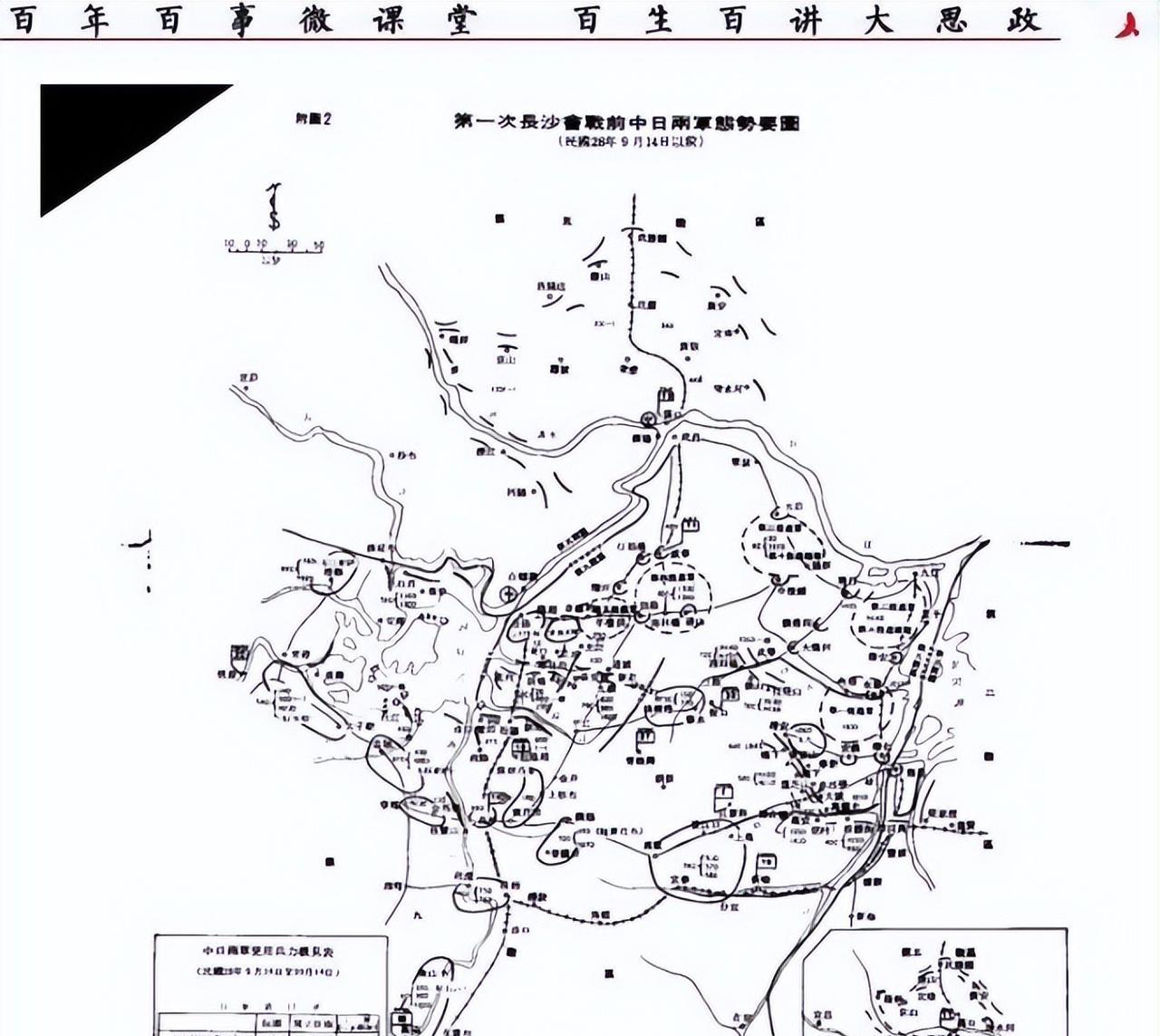

1942年初,蒋介石派人视察长沙会战的阵地,看见满山满谷都是日军尸体后,一个高参说:“这么多鬼子被打死,我这是第一次见。” 1942年初,长沙的战场还留着血腥气。蒋介石派人去看阵地,山坡上、沟渠里躺着成片的日军尸体。有人忍不住说,这么多鬼子一齐倒下,还是头一回见。那不是夸张,是眼前的景象压出来的感叹。 长沙这座城,从抗战一开始就被死死盯住。武汉失守之后,西南的门户只剩下这里。往北通华中,往南接两广,往东能到江浙,往西又能牵住川黔。地理摆在那里,谁拿下长沙,谁就能撬动中国的后方。日本人不是没算过,他们要的不仅是城,更是背后的道路和粮食。湖南的稻米产量占全国的十分之一多,这么大的米仓一旦落到敌人手里,中国的兵就没饭吃,日本军队反倒能靠这里撑下去。 三年间,日军反复扑来。他们调集的部队里,不乏甲种师团,这些在侵华战场算是最精锐的。装备好,火力强,带着飞机、重炮一路杀来。可长沙没让他们得手。薛岳在湘北布下三道防线,新墙河、汨罗江、浏阳河。表面看是逐层布防,实际上是引敌深入。第一道把人放进来,第二道拖住消耗,第三道再合拢。等日军陷到最里层,已经成了瓮中之鳖。 1939年第一次长沙会战,日本的机械化部队卡在稻田里,炮轰不开路,空袭效果也打了折扣。1941年第二次会战,他们想分头包抄,结果被中国部队灵活切割,反倒陷入孤军作战。到第三次会战,三支甲种师团气势汹汹地压上来,觉得必胜。结果打了二十多天,死伤超过十一万,尸体堆积在山谷里,长沙仍旧在。 数字背后是血肉。中国军队的牺牲同样沉重,九万多人倒下,可城门没被攻破。这场仗让一个长期流传的说法被推翻——日军一个联队就能轻松击溃中国一个师。在长沙,这个比例逆转了,日军付出的代价比中国军队更大。 除了战术,还有老百姓的支撑。1938年长沙曾遭遇过一场大火,几乎整座城被烧毁,五万居民没了家。按理说,经历过这样的灾难,人心早该散了。可到了长沙会战时,民众反而更坚决。十万民工跟着军队,把粮食、弹药一趟趟送到前线;学生组成担架队,夜里在烂泥里抬伤员;女人们熬粥、烘干军衣;乡下老人敲锣打鼓,提醒士兵敌人偷袭的方向。 影珠山的夜战,是军民合力的缩影。日军山崎大队摸黑想偷袭中国指挥部,当地猎户带着守军走小路,把他们引进山谷。四面一合,九百多人的部队全军覆没。这样的战例在史书里往往只有一行,可在当时的土地上,却是鲜活的场面。 这几次长沙会战,不只是中国人自己看在眼里,外面的世界也在关注。1942年1月,美国刚刚遭遇珍珠港打击,国内士气低迷。长沙胜利的消息传过去,《纽约时报》登在显眼位置,说日军伤亡超过五万;《时代》杂志干脆用“血战长沙”的字眼。舆论在发酵,中国不再只是被动承受的形象,而是能在正面战场击退法西斯的力量。 国际政治也随之发生变化。1943年,中国与美国、英国签订新约,不平等条约被废除。长沙的胜利成为契机之一。外交场上的地位提升,背后是长沙战场上的坚守。 日军后来在1942年夏天又发动第四次会战,短暂闯进长沙。但这时候他们已经多线疲惫,南进计划被拖延,关东军也被抽调南下,苏联远东的压力因此减轻。长沙没有完全改变战争走向,却让日本的步子乱了。 今天走在岳麓山,石壁上还留着弹痕。影珠山的壕沟里长了草,静静躺在那里。长沙这座城经历过火灾、炮火,经历过数十万军队的血战,却依然站着。 1942年初的那句话——“这么多鬼子一齐倒下,第一次见”——像钉子一样留在记忆里。那不是夸耀,只是当时亲眼所见。山谷安静,尸体还在,长沙背后的人没有退。