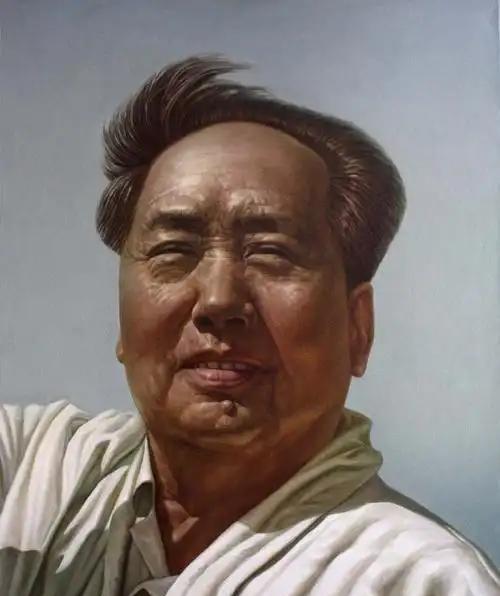

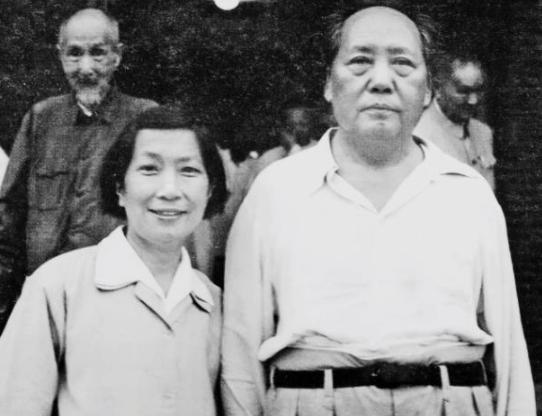

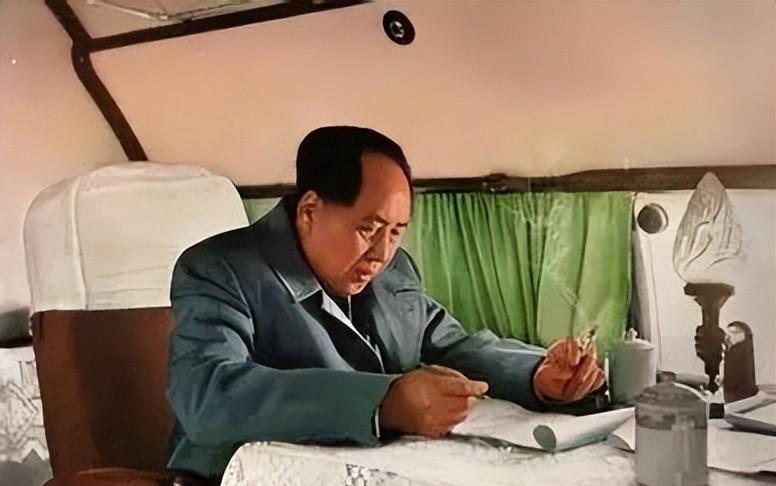

1974年,81岁的毛主席最后一次游泳,上岸后沉默许久,说:“我浑身没力气,游泳也费劲了,跟水打交道几十年,看来今后是与水无缘了!” ( 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!) 毛泽东的一生与游泳运动结下了不解之缘。 从韶山冲门前的小池塘到湘江波涛,从北戴河的雨中海浪到长江的宽阔江面,游泳不仅是他锻炼身体的方式,也成为他生命中不可或缺的精神寄托和意志象征。 这项运动伴随他走过少年求知、青年革命、中年治国和晚年岁月,映照出他性格中的坚韧、豪迈与不屈。 在湖南湘潭韶山冲的乡村生活中,年幼的毛泽东就在家门前的池塘里学会了游泳。 那里是他水性启蒙的地方,在夏日阳光下,他与伙伴们嬉水游玩,很快展现出过人的游泳天赋。 私塾读书时期,他曾因带领同学下水游泳而受到老师责罚,却凭借聪慧应对而免于皮肉之苦。 这段童年经历不仅让他掌握了游泳技能,更培养了他亲近自然、不畏约束的品格。 随着年龄增长,毛泽东的游泳场所从池塘扩展至湘江。 在湖南第一师范求学期间,他经常与同学到湘江中流击水。在他看来,游泳不仅是锻炼身体的方式,更是锤炼意志的途径。 他提出“野蛮其体魄,文明其精神”的理念,在江水的洗礼中塑造强健的体魄和坚韧的品格。 每逢寒冬,他仍坚持下水游泳,这种挑战自我的精神让同学们深感敬佩。 革命年代,毛泽东投身于艰苦卓绝的斗争中,游泳这项爱好不得不暂时中断。 长征途中,他带领红军四渡赤水、强渡大渡河,与水的交道从体育锻炼转变为生死考验。 尽管战事繁忙,他始终没有忘记游泳带来的畅快感受。 在延安时期,虽然条件艰苦,他仍偶尔在有限的条件下接触水面,保持与水的不解之缘。 新中国成立后,毛泽东重新获得了游泳的机会。 1950年代初,保健医生徐涛建议他将游泳作为日常锻炼方式。 当时医生还以为毛泽东不习水性,没想到他在清华大学的游泳池中从容入水,技术娴熟,令在场人员惊叹不已。 事实上,毛泽东从未忘记游泳,他只是以幽默的方式回应了医生的提议。 1954年夏季,毛泽东在北戴河海边遇到大雨,却坚持要下海游泳。 身边工作人员担心风大浪急,极力劝阻,但他却认为这正是锻炼意志的良机。 在波涛汹涌的海水中,他游了一个多小时,上岸后意气风发,即兴创作了《浪淘沙·北戴河》一词。 其中“萧瑟秋风今又是,换了人间”的著名诗句,抒发了战胜风浪后的豪迈情怀。 两年后的1956年,六十三岁的毛泽东实现了多年愿望,首次横渡长江。 他在江中畅游两个多小时,全程约二十余里。这次经历让他诗兴大发,写下了《水调歌头·游泳》这一著名词作。 诗中“不管风吹浪打,胜似闲庭信步”的句子,生动描绘了他在长江中游泳时从容不迫的姿态。 毛泽东特别喜爱在自然水域中游泳,认为这比在游泳池中更有挑战性,也更贴近自然。 他曾在湘江汛期下水,与湖南省游泳队的青年运动员一同前行。一边游泳一边关切地询问队员情况,鼓励他们推广游泳运动。 当遇到水流湍急的区段,别人劝他避开,他却坚持从最难处上岸,展现出迎难而上的性格特点。 1966年,七十三岁高龄的毛泽东再次横渡长江。 这次他历时一小时零五分,游程达三十华里,让陪同的年轻人都自叹不如。 在他看来,游泳不仅是一项运动,更是意志的磨练和精神的放松。 他曾经说过,只有在游泳时,大脑才能彻底放下工作、得到完全休息,这是其他活动难以替代的。 1974年秋季,八十一岁的毛泽东身体已经相当衰弱,多种疾病缠身,行动需要专人搀扶,但他仍然坚持要下水游泳。 在湖南省游泳馆,他最后一次尝试游泳,采用仰泳、侧泳等不同姿势,甚至能在水上漂浮转圈,表现出的活力令周围人惊讶。 他原本计划游三十分钟,但体力的衰退已经十分明显。 这次游泳结束后,他向警卫人员感叹道: “我浑身没劲,手和腿也发软,看来,游泳也困难了。” 随后又低声说:“我跟水打交道几十年,看来今后是与水无缘了。” 这番话让身边的工作人员无不感伤。 这也是他人生中最后一次游泳,标志着一个时代的结束。 毛泽东一生高度重视体育锻炼,尤其倡导游泳运动。 他认为青年人应当到江河湖海中去锻炼身体、培养意志。 在他看来,游泳不仅是一项个人技能,更是国民体质建设的重要部分。 他亲自示范,多次在公开场合下水游泳,以实际行动鼓励群众参与体育运动。 从少年到晚年,从池塘到长江,游泳在毛泽东的生命中始终占据特殊位置。 它不仅是锻炼方式,更成为一种精神符号——象征着不畏风浪、勇于挑战的人生态度。 即便在身体机能衰退后,他仍试图重返水域,与水的情缘贯穿了他的一生。