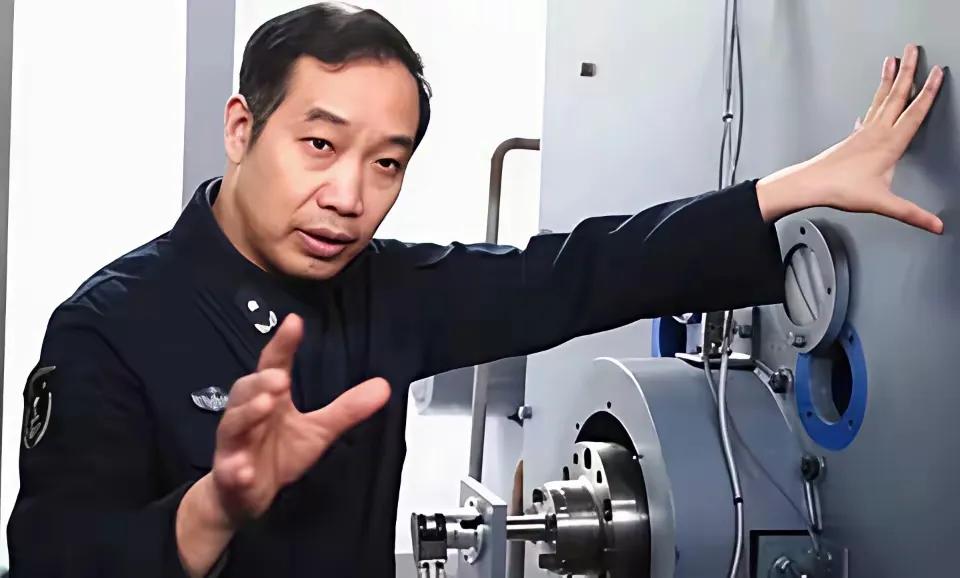

他是托着国运前行的男人,他的团队一己之力托起整个海军,你看到的今天的只是福建舰“一舰三弹”电磁弹射,美国研究了二十年都没成功,马院士45秒一弹,回来时还能电磁拦阻。 他还有用于下一代大驱的全电推进技术,用于096核潜艇的声呐低于海水噪音的无轴泵推,下一代的高超音速电磁炮,轨道炮,弹丸电磁发射。 直流综合电力系统至少领先美国交流电十年,福建舰搭载由马伟明院士团队研发的中压直流综合电力系统,配合超级电容储能,单次弹射能量高达120兆焦耳,充电仅需45秒,可独立承担脉冲负荷,避免对主机动力系统的冲击。而美国福特级航母的电磁弹射系统采用的是飞轮储能系统,高下立判。 所有为国防科技呕心沥血的科学家,技术人员,工人师傅都是民族英雄。 是你们为国家筑起新的长城。 马伟明院士团队的故事,藏着太多让人鼻子发酸的细节。当年搞电磁弹射,实验室里的电容反复炸,每次爆鸣声能震碎走廊的灯,团队里的年轻人抱着仪器躲在桌子底下,爬出来抹把脸继续算数据。有次系统调试到凌晨,马院士盯着屏幕突然栽倒,送到医院才发现是连续熬了四十多个通宵,血压飙到180——醒来第一句话却是“储能模块的参数记下没”。 这哪是“一己之力”,分明是一群人把命绑在科研上。负责无轴泵推的工程师,为了测水下噪音,抱着传感器在潜艇模拟舱里待了整整一个月,出来时耳朵里全是嗡嗡声,连女儿喊“爸爸”都听不清;焊电磁炮轨道的老师傅,手上的茧子比焊条还厚,为了0.1毫米的焊缝精度,戴着老花镜蹲在车间,一蹲就是半天,膝盖肿得下不了床。 美国那些同行怕是没法理解这种拼劲。他们的电磁弹射项目,光是论证方案就吵了五年,军工巨头为了抢订单互相拆台,实验室里的设备坏了,得等国会批了经费才能换。咱们这边呢?马院士带着团队在废弃的仓库里搭试验台,用旧潜艇的电机改造成测试装置,连电容都是自己绕的——就这么土法上马,硬是把中压直流技术的门槛啃了下来。 福建舰那45秒的弹射间隔,背后是多少个45秒的煎熬。超级电容储能技术卡壳时,团队在零下二十度的试验场里轮班守着设备,饿了啃冻面包,渴了喝雪水;电磁拦阻系统第一次成功接住战机,负责液压控制的工程师当场哭了,他怀里揣着刚做完手术的妻子写的纸条:“别惦记家,国家的事大。” 现在再看那些“领先十年”的标签,突然觉得轻飘飘的。真正打动人的,是实验室墙上那张泛黄的标语:“哪怕少活十年,也要攻下这个难关。”马院士今年60多了,头发白了大半,却还在跟年轻人抢着值夜班;团队里的博士们,放弃了国外翻倍的薪水,留在海边的研究所,理由很简单:“看着咱们的航母比美国的跑得稳,比啥都值。” 这哪是筑起新的长城,分明是用一代代人的骨头和血肉,给国家撑出一片安稳的天。福建舰出海时,甲板上的舰载机列阵如箭,可谁能想到,二十年前,咱们的工程师还在对着国外航母的照片画草图?从“望洋兴叹”到“同台竞技”,靠的从来不是运气,是有人把个人的命运,牢牢系在了国家的航船上。 下次再看福建舰的弹射视频,不妨多盯一眼那些穿着蓝色工装的身影。他们或许没留下名字,却让每个中国人知道:咱们的海军,真的站起来了;咱们的国家,再也不是谁想欺负就能欺负的了。这,就是民族英雄最实在的模样。

永无止境

要为这些为祖国做出巨大贡献的人发福利,不能只说默默奉献。