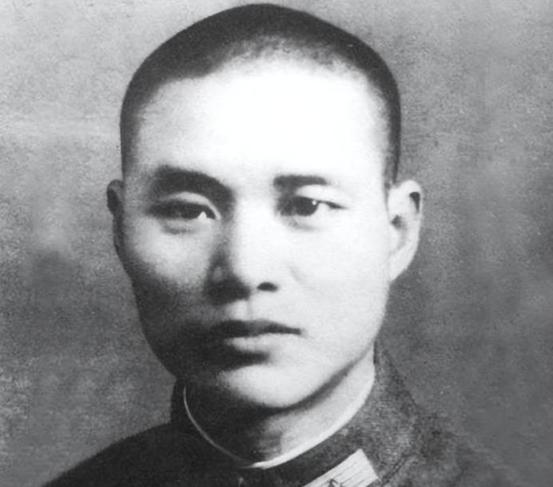

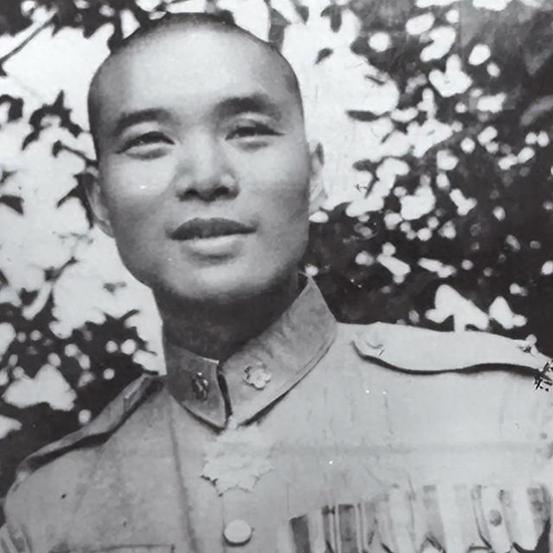

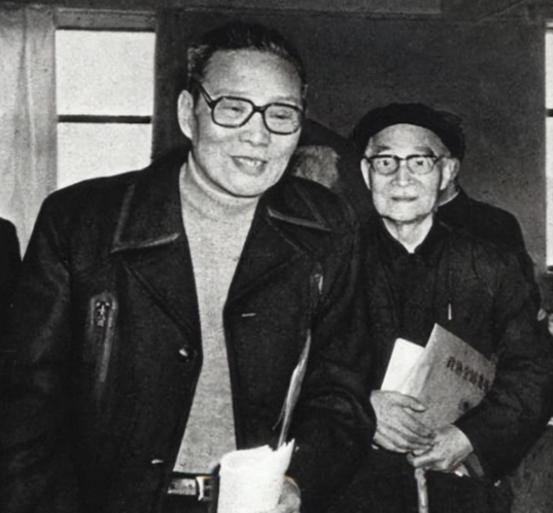

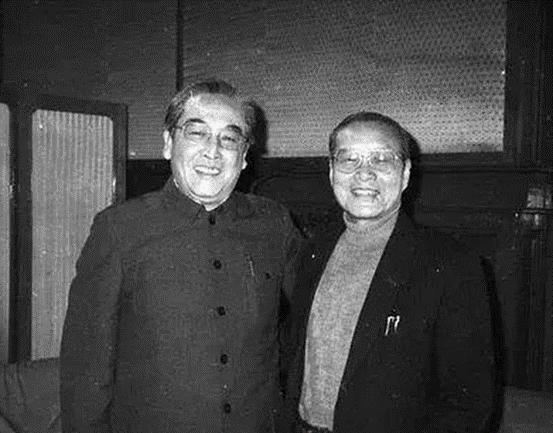

1984年,韩子栋见到沈醉,说:那一次,我恨不得掐死你 “老沈,三十七年过去,我今天是来算旧账的!”1984年初夏的一个下午,韩子栋推门就甩出这句话,沈醉愣了两秒,旋即笑着递上一杯热茶。 两个头发花白的老人面对面坐下,空气里先是尴尬,随后是释然。谁能想到,他们在战火与铁窗中曾是生死冤家——一个军统少将特务头子,一个始终未暴露身份的地下党员。 时间拨回到1934年。北平暗夜,韩子栋被叛徒盯上,刚跨出“蓝衣社”秘密据点的门口就被桎梏扣住。那年他才二十四岁,卧底任务才干满两年,便被一脚踹进监狱。审讯、刑杖、电刑轮番上阵,他紧咬嘴唇,一声未吭。当晚,他在墙角对自己低吼:能出去,一定要找沈醉拼命。 换监狱的日子像赶集。北平、南京、再到重庆白公馆,他带着那句誓言一路漂泊。为了活下去,他索性装疯:披头散发,口水横流,逢人只笑。看守见惯了蹲牢犯,冷不丁对这种“长期疯癫”还真放松了警惕。 假疯子也得有真体力。韩子栋在不足六步宽的牢房里走八字步,一天上万步,脚底生了厚茧,腰板却硬朗。放风时更夸张,他围着围墙慢跑,一圈又一圈,仿佛无意识的囚鸟,却在计算每块砖的高度与死角。 1947年春天,沈醉到白公馆“查岗”。他刚踏进放风坝,就看见一个“疯老头”在墙根小跑。沈醉是老特工,一秒就觉得不对劲,随口问看守:这人哪来的?看守漫不经心答:“山东疯子,关了十几年。”沈醉沉声:“十几年还跑得这么匀?留神,他不简单。”一句话便把韩子栋之前苦心经营的外壳捅了洞。 那晚,韩子栋躺在潮湿地面上,心里直冒冷汗:再演下去就要完了。可转机同样来得突然。沈醉第二天奉命离渝,提审计划被搁置,看守又恢复了散漫——“疯子嘛,折腾不出花。” 机会出现于一个再普通不过的买菜日。8月18日,守卫卢照春带韩子栋出门采买。麻将声比警铃更具诱惑,卢照春两眼发光,拉韩子栋钻进茶馆。牌局开头五分钟,韩子栋借口“内急”闪身。人影在巷口拐弯后狂奔,下坡道直通嘉陵江。他跳上一条木船,逃亡航程整整五天,终于进了晋绥解放区。 此后局势翻天。1949年,沈醉在西南起义后被羁押改造;韩子栋则随解放军南下,被任命为华东某部人事副处长。曾经两个阵营里的刀兵相见,竟走向完全不同的轨道。 1960年代初,政治空气紧张。有人翻旧账,指韩子栋“来路不清”,甚至怀疑他是“沈醉有意放走的卧底”。消息传进功德林监区,沈醉当晚提笔写证明,字字据实——“韩子栋未曾吐露任何情报,系真共产党员。”这份证明递到相关部门,韩子栋随即摘帽。 光阴掠过又二十年。1984年的那杯热茶里没有硝烟,只有岁月的沉香。韩子栋感叹:“四七年那天,你一声令下‘把他关起来’,我真想扑过去掐死你。”沈醉呵呵一笑:“恰好说明我眼睛还没糊。”两人都知道,如果当时沈醉真的留下来细查,韩子栋大概率再也走不出白公馆。 夜色降临,客厅灯光越发柔和。韩子栋起身道别时,说了句意味深长的话:“立场不同可以争命,国家需要时却得并肩。你我都没亏欠革命。”沈醉沉默良久,只是重重地点头。 1992年,贵阳医院传来噩耗,韩子栋病逝。远在北京的沈醉听闻消息,把电话听筒放下后,独自在窗前站了很久。友谊来得曲折,却真切存在。一生风雨,终成一句:渡过刀锋,才懂同舟。