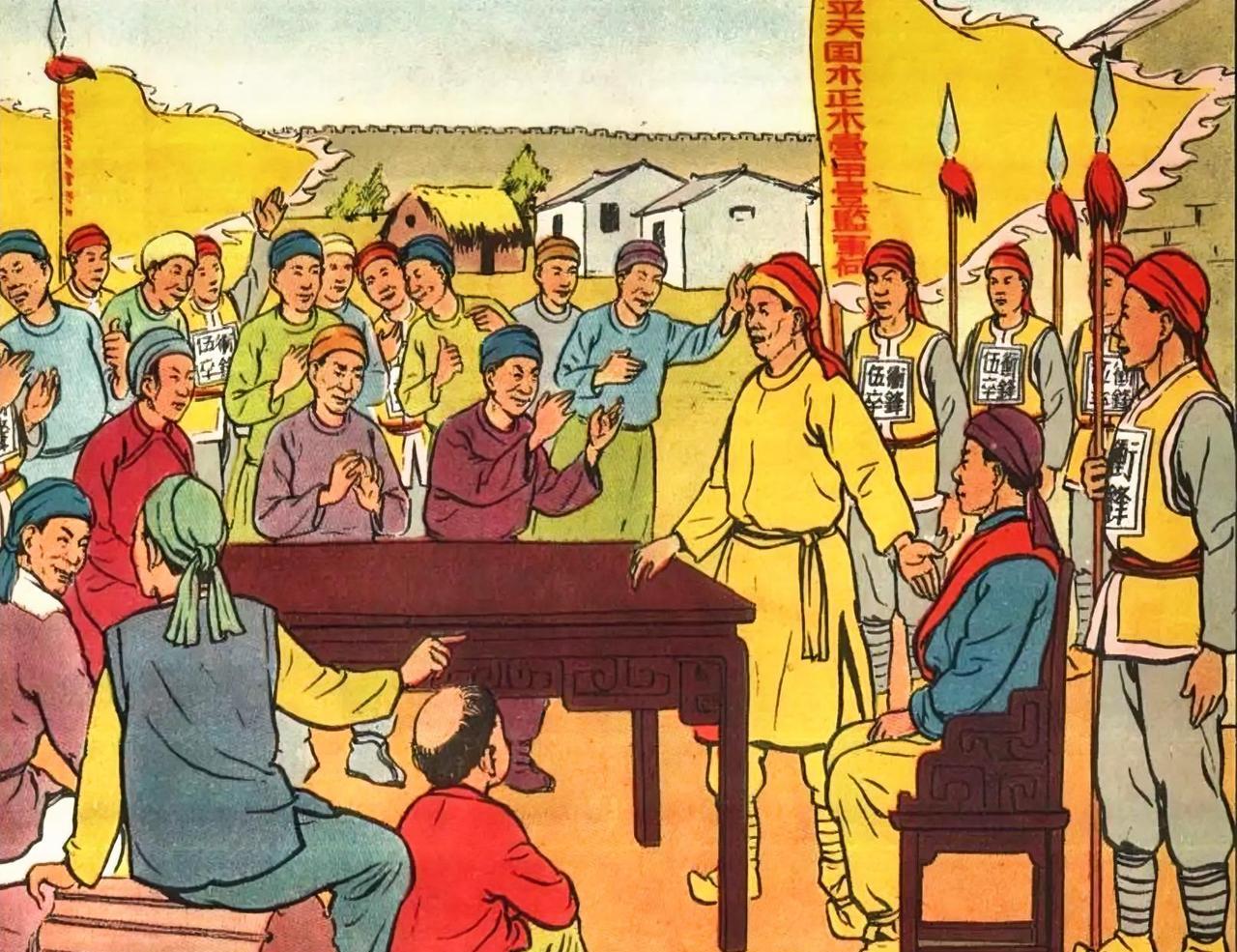

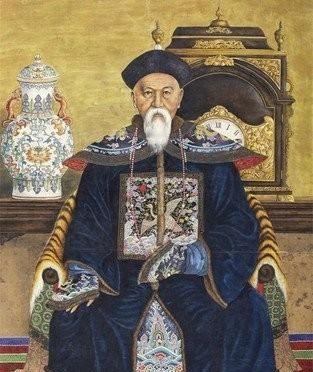

一场农民起义如何抽空了大清的根基?1851年,广西金田村的几声炮响,原本只是偏远山区的匪患骚动。谁也没想到,洪秀全带着两万太平军揭竿而起,两年后就攻破南京定都天京,半壁江山瞬间易主。 这场看似普通的农民起义,却像一把锋利的凿子,把清朝统治了上百年的地方控制体系,从根到皮彻底凿穿——当紫禁城的圣旨再也指挥不动地方的军队、税收和官员,大清这台老机器就注定要散架了。 清朝原本把权力攥得比铁桶还紧。绿营兵归兵部直接调遣,地方官想调动半个兵勇都得打十道八道报告;税收更是钉死在祖宗规矩里,"永不加赋"的祖训喊了两百多年,地方官多收一文钱都得掉脑袋。 可太平军这一闹,直接把这些老规矩扯得稀碎。绿营兵平时养尊处优,真到跟太平军拼命时,不是跪地投降就是撒腿就跑。咸丰皇帝急得在养心殿直转圈,可正规军指望不上,只能默许地方自己想办法保命。 这时候湖南书生曾国藩站了出来。他揣着皇帝给的"团练大臣"虚名,在长沙老家拉起湘军。这支部队从招兵到训练全是曾国藩说了算——士兵只认自己的长官,粮饷全靠湖南本地筹措,连打仗的战术都是湘军自己琢磨出来的。 后来李鸿章的淮军、左宗棠的楚军,全是这个套路:中央给块空头招牌,地方自己募兵买马搞武装。您猜中央怎么着?咸丰帝憋屈得直咬牙,可前线吃紧,只能咬着牙默认这些"私兵"合法。 打仗就是烧钱的无底洞。原本地方收税得按户部定的死规矩来,现在为了养活军队,什么厘金税、亩捐、盐茶附加费全冒出来了。湖南的厘金卡子设在每条商道上,江西的田赋加收到三倍,浙江的盐商被逼得跳河。地方官收上来的银子,先紧着前线的湘军淮军花,户部催粮催饷的公文? 直接锁进柜子里积灰。曾国藩在江西打仗时,连地方知府都不买他的账,气得他直接给皇帝上折子:"若事事推诿,臣唯有自请罢斥。"翻译成大白话就是:你们不给我撑腰,这官老子不当了!咸丰能怎么办?前线几十万太平军压境,只能捏着鼻子让地方自己折腾。 更致命的是人事权开始失控。以前地方官调动全听中央安排,现在为了打仗,曾国藩保举的将领说升就升,李鸿章推荐的幕僚说当官就当官。 湘军打下南京后,光记名提督就有一千多个——这些人跟着曾国藩出生入死,朝廷能不给官当?慢慢地,地方上形成了自己的小王国:军队是自己养的,税收是自己收的,官员是自己提拔的,中央派来的监察御史到了地方,连知府衙门的门帘都摸不着。 等到太平天国灭了,这套玩法却像野草一样疯长。湘军名义上裁撤了,可淮军还在,地方团练改头换面变成了新军。甲午战争时,北洋水师全军覆没,可李鸿章的淮军残部还在山东硬扛;八国联军打进北京,东南各省的督抚直接搞"东南互保",跟列强签协议说"我们保境安民,朝廷的事别找我们"。气得慈禧太后在西安行宫直跺脚,可电报打到广州,两广总督李鸿章慢悠悠回了一句:"此乱命也,粤不奉诏。" 说到底,清朝原本像台严丝合缝的老钟表——中央是发条,地方是齿轮,每个零件都按祖宗规矩转。太平天国这一锤子砸下来,发条松了,齿轮开始各自打滑。地方势力为了活命自己造零件、上机油,等机器重新转起来,发现原来的齿轮早换成了自制款——中央想再拧紧发条,才发现根本使不上劲。 后来摄政王载沣想学老祖宗收权,派亲贵去当总督,结果地方督抚表面点头哈腰,背地里把圣旨当废纸;想裁撤新军,武昌城里几个新军士兵一扣扳机,半个中国就跟着反了。说白了,当地方从"朝廷的腿"变成"自家的根",这棵大树再想挪地方,根须早就扎进了每寸土地里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。#洪秀全太平天国# #太平天国运动# #农民起义# #清朝农民起义# #清代农民起义# #金田镇# #黄平起义# #贵州农民起义#