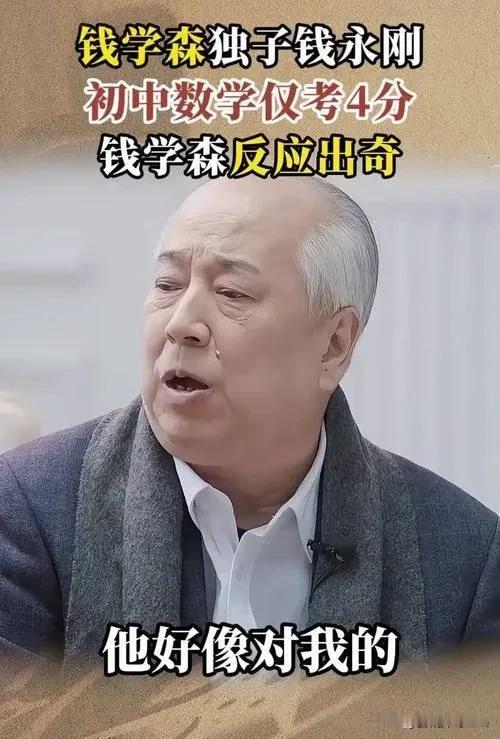

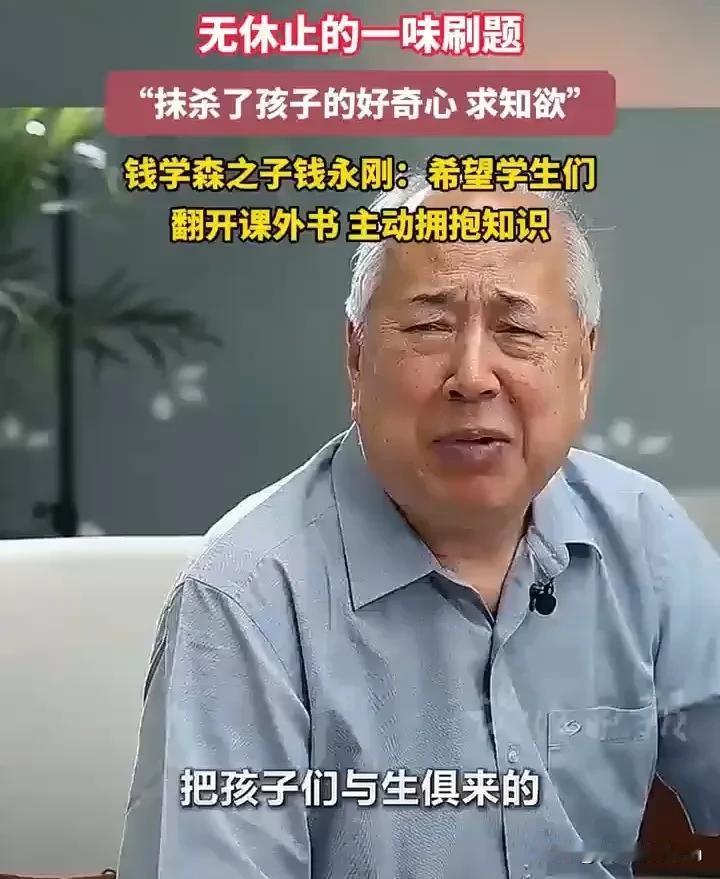

这下出名了 不仅教育圈,全国家长都知道了 万万没有想到,钱学森之子钱永刚直接点破,现在教育最缺的不是分数,而是被刷题磨灭的求知欲。 这话戳中了多少家庭的痛处。作为钱学森图书馆馆长,钱永刚的感慨不是空穴来风。 他父亲钱学森早在1993年就提出系统通识教育理念,强调知识要像化学反应一样“化合”成新认知,而不是简单堆积。可现在的教育现状,离这种理念越来越远。 钱永刚在校园讲座中遇到过更令人揪心的事:问18岁的学生对什么感兴趣,对方摇头;问对什么不感兴趣,还是摇头。年轻人失去探索热情,这背后藏着教育最该警惕的危机。 看看现在的校园,考试成了绕不开的主旋律。单元测、月考、模拟考,名目换着花样来,本质都是“题海式”备考。有老师透露,期末前二十天要刷近十套模拟卷,课堂时间被试卷切割得支离破碎。 更让人无奈的是,这些考试成绩直接和老师绩效挂钩——班级及格率不达标要扣钱,平均分低于年级水平要扣钱。 压力就这么一层层传下去,最后全压在孩子身上。一二年级的小朋友刚入学,就开始为“98分哭鼻子”,因为家长的期待、班级的排名,让分数成了唯一的评判标准。 这种分数至上的导向,正在悄悄改变孩子的学习状态。 本该充满好奇的年纪,却把学习当成“换奖励的工具”。写作业要问“能看动画片吗”,考高分要问“能买玩具吗”,没有物质刺激就拖延敷衍。 课堂上眼神涣散,只在点名时勉强回应;课后作业依赖家长全程陪伴,连书包都要别人整理。时间长了,孩子们连“自己对什么感兴趣”都答不上来。 这和钱学森强调的“理工化合”教育理念背道而驰——当年他提出的技术科学教育观,正是要让知识融会贯通,培养真正的创新力,而不是机械记忆的能力。 为什么会走到这一步?压力从不会凭空产生。学校要应付区里的统考排名,校长在教育质量分析会上的汇报成绩直接关系学校地位; 老师被绩效工资捆住手脚,不得不把精力放在提分上;家长看到群里通报的分数段分布,自然会焦虑孩子的前途。 一层压一层,最后就变成了“作战式”备考——主科挤占音体美课时,周末被补习班填满,连低年级孩子都知道“写作业就不能玩”。 可这样培养出来的,是失去内在动力的学习者。有研究显示,被动学习的孩子容易形成“学习=困难”的负面联想,越抵触越学不好,越学不好越害怕,陷入恶性循环。 钱永刚自己的成长经历,刚好成了鲜明对比。 小学二年级时,老师在家长会上表扬他“喜欢读书”,建议家里多支持买书。这份肯定让他从此爱上阅读,从书中尝到的“甜头”伴随一生。 他现在总劝孩子们多翻课外书,不必逐字精读,哪怕随手翻阅都能开阔眼界。 这让人想起钱学森当年从《大众天文学》等课外读物中汲取灵感的故事,真正的科学兴趣,往往就藏在这些“非功利”的阅读里。可现在的孩子,连这样随手翻阅的时间都被刷题挤占了。 更让人忧心的是,这种状态正在向更高学段蔓延。有大学老师发现,2015年后的学生普遍缺乏求知欲,上课心不在焉却很在乎分数,只想要答案不喜欢思考,甚至连书都不带。 这和钱永刚观察到的18岁学生“双摇头”现象形成了呼应——当学习只剩下应付考试,探索未知的热情自然会熄灭。 而创新力的培养,恰恰依赖于那些“无用之用”的好奇心,依赖于对世界保持追问的习惯。 钱永刚呼吁扭转无休止的刷题,提倡多元化阅读,其实是在为教育找回初心。教育不该是流水线生产标准化产品,而要像钱学森说的那样,培养“既有专业深度又具跨界视野”的人。 让孩子在阅读中发现兴趣,在探索中建立自信,比多考几分更重要。毕竟,分数只能衡量一时的掌握程度,而求知欲才能支撑一生的成长。 保护好孩子的好奇心,就是保护未来的可能性。这需要学校放下对排名的执念,需要家长摆脱焦虑的裹挟,更需要整个社会重新思考教育的目的。毕竟,一个民族的创新力,从来不是靠刷题刷出来的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![说好的快乐教育呢[狗头]](http://image.uczzd.cn/12433177037865535705.jpg?id=0)

用户14xxx68

学生们在学校减负 在家加班 老师问家长为什么没学会 我他么也想知道为什么没学会 学校负责开心 教育是家长的事了吗

爱情不是玫瑰

钱先生说的有道理。但是选拔人才,目前是以考试成绩为标准。那么不考怎么办呢?另一方面,当今社会生活压力太大,底层的孩子容不得有什么兴趣。不过也请放心,实现了财富自由的那批人,还是注重培养兴趣的。