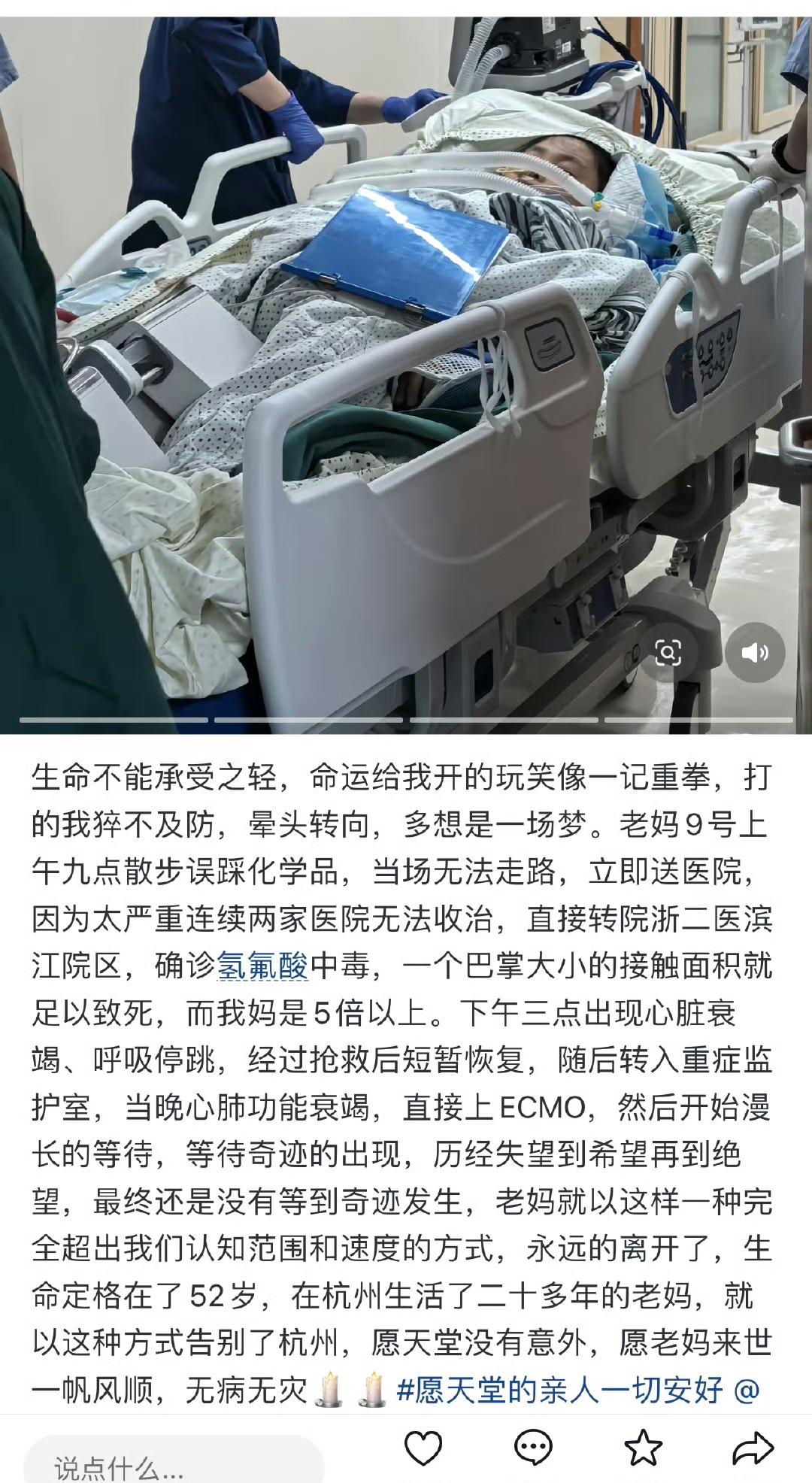

踩到‘化骨水’致死的肇事者终于找到了,一名52岁从事外墙清洗的男子。原来,这桶危险化学品竟是他在2015年搬家时遗弃的。这起案件,从悲剧发生到真相浮出,牵动了无数人的心。女子的意外死亡,让公众第一次直观感受到危险化学品随意遗弃的可怕后果。 2015年,该男子在武汉务工,平时主要承接外墙清洗工作。为了作业,他常常接触到一些腐蚀性极强的化学药剂,其中就包括俗称“化骨水”的物质。这类液体对皮肤、骨骼都有极强破坏力,极少量就可能致命。当年他准备搬离父亲居住的平房时,并未妥善处理这些危险化学品,而是将桶装液体直接留在原住所内。 几年后,这处房屋因城市建设被拆除,化学品被遗留在废墟处,环境无任何防护措施,周围居民并不知晓潜在危险。直至悲剧发生——女子路过时,不慎踩入残留液体,全身严重腐蚀,最终身亡。 事故发生后,公安机关立即介入调查。面对公众疑问,警方通报确认:桶装液体确属危险化学品,其来源是该男子多年前遗弃在父亲旧宅的作业残留。随着调查推进,男子最终被锁定为责任人。 案件进入法律分析阶段。首先要明确的是,该男子的行为是否构成《刑法》第114条与第115条规定的投放危险物质罪。 《刑法》第114条明确规定:“放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。”第115条第1款进一步强调:“致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。” 如果将此案单纯视为男子随意丢弃危险物品,危及公共安全,且造成他人死亡,那么完全符合投放危险物质罪的构成要件。但通报细节显示,液体最初存放地为其父亲居住的平房,并非公共场所,男子也未将桶装液体刻意丢弃在公共区域。这一点,成为定罪时的关键。 换言之,男子行为虽危险,但是否直接构成“投放”存在争议。投放危险物质罪要求主观上有故意危害公共安全的意图,而男子的行为更接近于“遗留”或“疏忽”。因此,若严格适用法律,男子可能不会被认定为投放危险物质罪。 然而,这并不意味着他无罪。《刑法》第115条第2款指出:“过失犯前款罪的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。” 男子明知“化骨水”属于高度危险化学品,却因疏忽大意或过于自信,未作妥善处置,最终导致他人死亡,完全符合过失投放危险物质罪的特征。若法院认定他在搬家时已知房屋未来会被拆除,仍未采取转移或销毁措施,其主观过错更为明显。 从结果来看,男子面临的刑罚将可能在三年以下有期徒刑或拘役之间。倘若认定情节严重,最高可能被判处七年以下有期徒刑。与此同时,他还需承担对死者家属的民事赔偿责任。 依据《民法典》第一千一百六十五条:“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。” 死者家属有权要求男子赔偿医疗费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等。 此案的法律意义,不仅在于惩罚个体,更在于对整个社会敲响警钟。危险化学品管理一直是国家高度重视的领域。根据《危险化学品安全管理条例》,任何单位和个人不得随意丢弃、遗弃危险化学品。企业若违反,将被处以巨额罚款甚至吊销许可证,个人违反同样可能触及刑责。 从司法角度看,这起案件折射出三点社会问题: 第一,个人责任意识缺失。男子在搬家时选择“图省事”,忽视危险化学品可能带来的风险,最终造成不可挽回的后果。 第二,公共安全管理漏洞。房屋拆迁时,相关部门是否对建筑物遗留物进行过检查?危险物质是否应该被强制清理?这些问题值得反思。 第三,社会公众的防范意识不足。许多人并不了解“化骨水”的危害,也缺乏遇到危险化学品时的应对常识。事实上,任何陌生液体、无标识容器都可能蕴含危险。 在案件走向终审之前,公众已在心中形成强烈共识:危险化学品不能随意遗弃,任何侥幸心理都可能换来生命代价。 对于死者家属而言,金钱赔偿无法填补失去亲人的痛苦,但法律至少提供了一条救济路径。对于责任人而言,即便不是出于恶意,也要为自己的疏忽承担代价。 真正值得反思的是,社会是否该建立更完善的监督机制,确保类似事件不再发生?在工业生产与城市建设频繁交织的今天,危险物质的遗留管理,必须制度化、严格化。