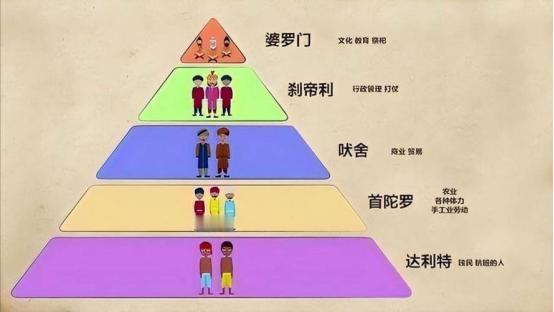

印度现在种姓制也在崩溃。 在印度,种姓制长期以来如同一张无形却坚韧的大网,牢牢束缚着社会的发展与民众的生活。 但如今,这一延续数千年的制度正处于崩溃的进程之中,诸多现象都彰显出这一深刻的社会变革。 种姓制的根基与职业紧密相连,印度教曾对各阶层职业有着极为详尽且严苛的规定。婆罗门作为祭司阶层,被赋予了宗教文化的特权,从事与祭祀相关的神圣工作;而诸如处理沾血事务这类被视为“不洁”的工作,则被认定为贱民的专属。 然而,现实的发展却与传统规定背道而驰。以医生这一职业为例,按照旧有的种姓观念,医生属于中产阶层,应是高种姓人士从事的工作,但如今许多低种姓者也进入了这一领域。 印度独立后,在宪法层面废除了种姓歧视,并推行保留政策,在政府部门、公共机构以及教育领域,为弱势种姓预留一定比例的名额。 这一政策使得低种姓群体获得了更多接受教育的机会,进而有能力涉足以往被高种姓垄断的职业,医疗行业便是其中之一。 据相关资料显示,在公立医学院,实行种姓保留政策后,婆罗门学生的比例从上世纪50年代的60%急剧下降至90年代的不足10%。这一数据的巨大变化,清晰地反映出种姓制度在职业领域的松动与瓦解。 再看进厂打工的情况,很多高种姓者对教义中关于从事这类工作的规定感到迷茫,担心会影响自身功德。 这一现象背后,是新兴产业崛起对传统种姓秩序的冲击。随着印度经济的发展,特别是IT产业等新兴行业以及全球化企业的蓬勃兴起,这些领域更注重个人的专业能力和技能,而非种姓背景。 在这种新的经济形势下,高种姓无法再仅凭种姓身份享有优势,也不得不参与激烈的竞争。对于一些新兴职业,他们不再能笃定地遵循种姓规定,而是陷入犹豫与纠结。 例如,在一些科技园区,不同种姓的年轻人为了争取一个工作岗位,站在了同一起跑线上,种姓的界限在这种竞争氛围中逐渐模糊。 社会观念的转变也是种姓制走向崩溃的重要体现。年轻一代的婆罗门对传统生活方式的认同感持续走低。有一项针对城市婆罗门青年的调查表明,仅有23%的人能够背诵基本的梵文经典,而高达85%的人认为职业成就比种姓身份更为重要。 这表明,在现代社会多元文化的影响下,种姓身份对人们的吸引力和束缚力日益减弱,人们更倾向于凭借自身努力获取成就,而非依赖种姓赋予的特权。这种观念的革新,如同春风化雨,逐渐侵蚀着种姓制度赖以生存的思想土壤。 从政治层面来看,各政党的相关举措也推动了种姓制的崩溃。2025年6月初,印度内政部宣布将在2027年3月前完成新一轮全国人口普查,并同步进行种姓普查。 印度上一次成功进行种姓普查还是在1931年的英印统治时期。种姓普查这一举措看似简单,实则蕴含着深刻的政治与社会意义。各政党为了在选举中争取更多选票,开始重视种姓群体的诉求。 种姓普查可能会让各个群体为了争夺最大的“特留权”而产生冲突,从而加速种姓制度的瓦解。 此前,印度政府为低种姓群体保留了49.5%的大学和政府职位名额,这一举措使得婆罗门学生面临巨大的竞争压力,也引发了他们的不满和抗议。 这一事件充分说明,种姓制度已经无法维持原有的平衡,在政治力量的冲击下摇摇欲坠。 然而,必须清醒地认识到,种姓制在印度存在了数千年,其影响根深蒂固,想要彻底消除并非一蹴而就。 尽管种姓制度在法律上已被废除,各种种姓分类与歧视也被视为非法,但在现实社会中,尤其是在一些农村地区,种姓歧视现象依然屡见不鲜。 低种姓群体在社会生活的诸多方面,如婚姻、教育、就业等,仍然面临着不公平对待和歧视。 但总体而言,随着印度经济的持续发展、教育的进一步普及以及社会观念的不断更新,种姓制度的崩溃已成为不可阻挡的历史趋势。