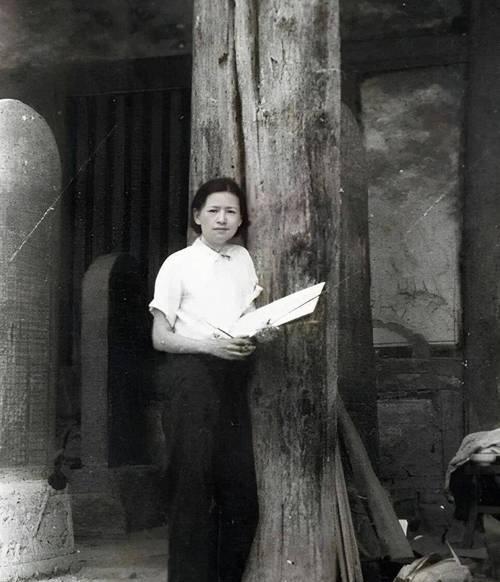

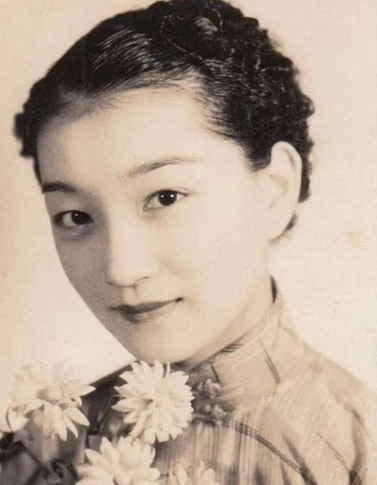

1931年,徐志摩和妻子陆小曼大吵一架后,在飞往北京的航班上机毁人亡…… 1931年11月19号,济南党家庄附近的山沟沟里,一架叫“济南号”的邮政飞机,一头撞上了白马山。大火烧了几个钟头,把飞机烧成了一堆废铁。机上三个人,两个飞行员,一个乘客,都没了。 那个唯一的乘客,就是徐志摩。 消息传到北平,林徽因当场就懵了。她那天下午要在协和医学院办一场关于中国古建筑的讲座,徐志摩就是特地从上海飞过来,给她捧场的。她丈夫梁思成派人去现场,最后只带回来一块烧焦的飞机残骸,据说,那是徐志摩座位边上的。林徽因把这块残骸挂在卧室床头,挂了一辈子。 上海那边,陆小曼听到消息时,据说整个人都瘫了。她不相信,也无法接受。前几天,俩人还因为钱的事吵得天翻地覆,陆小曼抄起桌上的烟枪就朝徐志摩扔了过去,直接把他的金丝眼镜砸碎了。徐志摩一气之下,负气出走。谁能想到,这一走,就是永别。 说实话,他俩这日子,过得是真累。陆小曼是什么人?那是民国顶级名媛,从小锦衣玉食,花钱如流水。嫁给徐志摩后,那派头一点没改。一个月开销五六百大洋是常事,高峰期甚至上千。 这是什么概念?2025年的我们可能没感觉,但在当时,北京一个普通四合院,也就卖个一百多大洋。她一个月就能花掉好几个四合院。 徐志摩为了供着这位大小姐,可以说是拼了老命。他在光华、东吴、大夏好几所大学同时兼课,下了课就玩命写稿,赚稿费。连卖字画、帮朋友倒卖房产这种事都干。就这么一个“斜杠诗人”,赚的钱还是跟不上陆小曼花的节奏。 钱,成了压垮他们婚姻的最后一根稻草。那次大吵,就是因为陆小曼想让徐志摩再多弄点钱,徐志摩实在拿不出来了。 很多人说,是陆小曼的奢靡“害死”了徐志摩。这话听着有点绝对,但你要说没关系,那也不可能。可这事儿,它复杂就复杂在,不能只看表面。 咱们今天回头看,徐志摩的悲剧,其实是一场性格、时代和爱情共同造成的“意外”。 他追求的“自由恋爱”,在那个新旧交替的年代,本身就是一场豪赌。他为了陆小曼,跟家里闹翻,父亲断了他的经济来源。他的老师梁启超,在他们的婚礼上,劈头盖脸把俩人都训了一顿,说徐志摩“性情浮躁”,让陆小曼“恪守妇道”,整个一“大型社死现场”。这哪是祝福,这分明是警告。 而陆小曼呢,她从小被富养,根本不懂人间疾苦。她有才情,会画画,懂外语,但她唯独没学会怎么过日子。她和徐志摩的结合,更像是两个活在云端的人,非要降落到满是柴米油盐的凡间,结果自然是水土不服。 更要命的是,陆小曼后来因为身体不好,染上了鸦片,还和给她推拿治病的医生翁瑞午走得很近。这事儿,徐志摩是知道的。翁瑞午承担了陆小曼大部分开销,包括抽大烟的钱。一个男人,眼睁睁看着自己的妻子靠另一个男人养着,心里那份煎熬,可想而知。 所以,徐志摩那次去北平,除了给林徽因捧场,何尝不是一种逃离? 飞机失事后,最让人唏嘘的,反倒是那个被徐志摩“抛弃”的前妻,张幼仪。 这个被徐志摩嫌弃为“乡下土包子”的女人,在所有人都乱作一团的时候,表现出了惊人的冷静和担当。她先是带着儿子去济南收殓遗体,然后一个人操办了整个丧事,还要安慰崩溃的公公婆婆。徐志摩的父亲徐申如,最后甚至把家产都交给了这个曾经的儿媳,而不是陆小曼。 张幼仪的冷静,不是因为不爱,而是一种超越了爱恨的大格局。她后来去了德国,学了德语,进了裴斯塔洛齐学院攻读幼儿教育。回国后,她办银行,开服装公司,成了上海滩有名的女企业家。她用自己的一生证明了,女人的价值,从来不是靠男人来定义的。 反观另外两位女主角,林徽因和陆小曼,她们对徐志摩的悼念,也很有意思。 林徽因写了一篇《悼志摩》,文笔很克制,既有惋惜,也有批评。她说徐志摩“是个“可爱’的朋友,’绝顶聪明’的”“思想的能手”,但也指出他情感上的摇摆和人生的“不经济”。这种复杂的情感,恰恰说明了她对徐志摩的理解,是超越了普通男女之情的。 而陆小曼,在徐志摩死后,像是变了一个人。她遣散了佣人,洗尽铅华,戒掉了鸦片。她做的唯一一件事,就是整理出版徐志摩的遗稿。这件事,她一做就是几十年。她再也没有踏入过社交场,晚年靠在上海文史馆当个馆员,拿着微薄的薪水度日。 她用后半生的孤寂,来偿还前半生的疯狂。