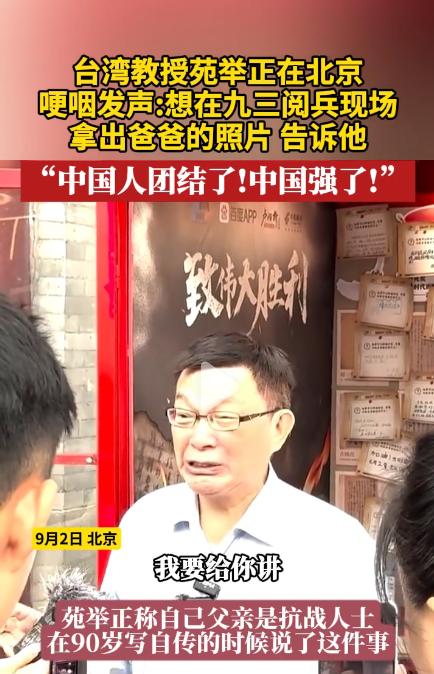

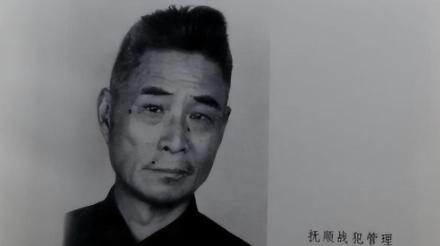

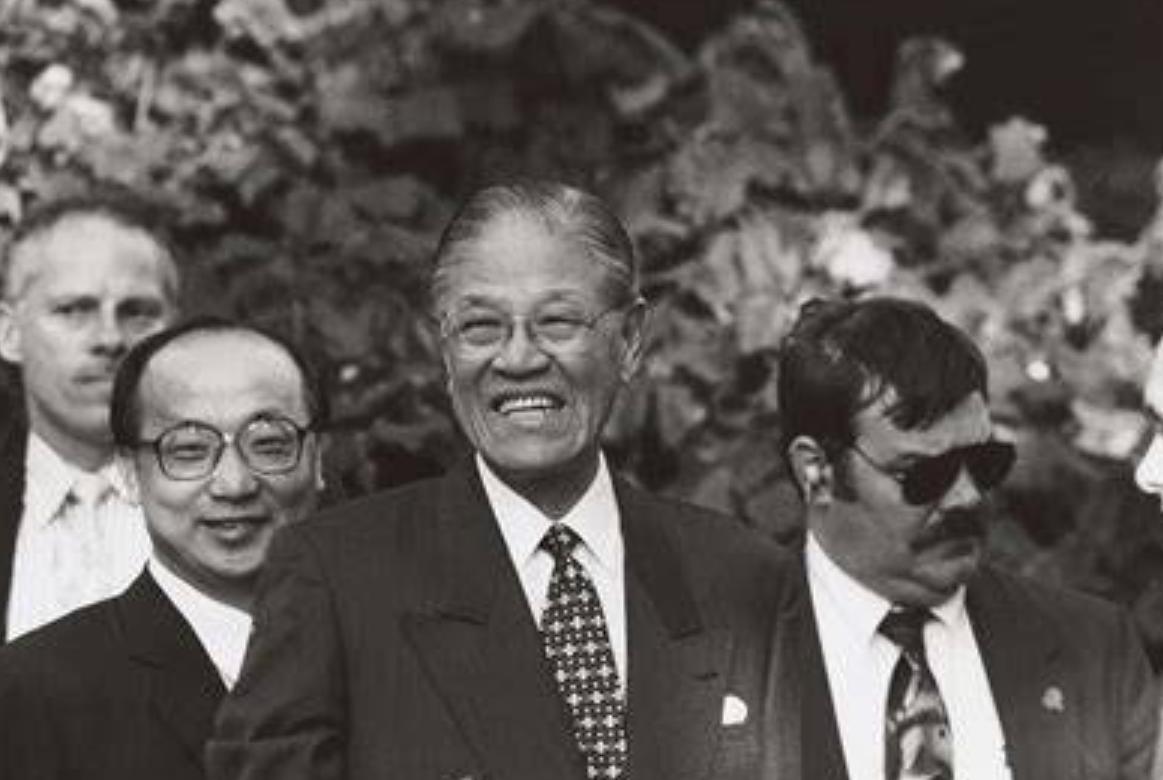

苑举正:我爸爸一辈子窝窝囊囊的,其实我特别能够理解他内心的委屈了,有些话他也只能闷在心里,一闷就是一辈子。 这句看似平常的感慨,揭开了一段被政治阴影遮蔽的家族往事,也映照出两岸历史记忆的割裂与重构。 时间回到1939年8月,山东梁山县爆发了一场标准场改变抗战格局的战斗。八路军115师在陈光、罗荣桓指挥下,以劣势装备全歼日军精锐第32师团一个大队,击毙大队长田敏江,这就是抗战史上著名的梁山歼灭战。 鲜为人知的是,当时身为中华民国县长的苑觉非,以知识分子的身份为八路军提供了关键的战术建议,协助制定了伏击计划。 这场战斗创下了八路军在敌后平原地区以少胜多的经典战例,而苑觉非的贡献却在后来的他的人生里被悄然抹去。 1949年后,苑觉非辗转来到台湾,这段抗日功绩成了他不能说的秘密。当时的台湾正处在国民党戒严时期,“白色恐怖”笼罩全岛,当局对任何与共产党有过接触的人都视为威胁。 1952年发生的“鹿窟事件”中,400多名被怀疑有左翼倾向的民众被捕,35人被判处死刑,这样的案例让整个社会陷入恐惧。 苑觉非因为有过与八路军合作的“红底”经历,不得不将自己的抗战故事深埋心底,生怕哪句话说错就会招来灭顶之灾。 在公开场合,他只能扮演一个普通的知识分子,对过去的经历绝口不提,这种压抑成了他后半生的常态。 家庭环境让苑觉非的委屈更加无处安放。他的妻子,也就是苑举正的母亲,出身国军将门,性格强势。在她眼里,苑觉非参与的游击队抗日活动根本不值一提,甚至认为那些部队不过是“乌合之众”。 这种来自至亲的轻视,像一根刺扎在苑觉非心里。在那个政治高压的年代,他既不能向外界诉说自己的抗战贡献,又要面对家庭内部的阶级偏见,只能把所有委屈咽进肚子里,渐渐活成了子女眼中“窝窝囊囊”的样子。 这样的沉默持续了大半个世纪,直到2011年,晚年的苑觉非终于提笔写下自传,那些被尘封的往事才得以重见天日。 在自传里,他详细记录了参与梁山歼灭战的经过,描述了当时国共合作抗日的真实场景,也写下了在台湾生活的压抑与不甘。 这本自传不仅成了苑举正了解父亲真实经历的钥匙,更成为一段被遮蔽历史的珍贵见证。苑觉非在自传里写道:“我不怕死,怕的是那些为国家流过的血,最后连被记住的资格都没有。” 苑举正带着父亲的遗愿出现在2025年的阅兵现场,这一举动有着特殊的意义。 近年来,民进党当局在台湾推行“去中国化”政策,不断修改历史教材,淡化甚至删除抗战时期的国共合作史实,试图割裂台湾与大陆的历史联系。 他们害怕年轻人了解真实的历史,害怕两岸共同的民族记忆唤醒人们的认同。而苑举正的公开亮相,就是对这种历史虚无主义的无声反抗。 他在接受采访时说:“纪念抗战是两岸共同的责任,没有人能垄断历史的解释权。” 苑觉非的经历不是个案,而是那个特殊历史时期无数个体命运的缩影。国民党退到台湾后,为构建“反共正统”叙事,刻意淡化国共合作抗日的历史,把自己塑造成抗战的唯一领导者。 这种历史叙事的建构,在抗战时期就已开始,国民党通过纪念日体系等手段,将抗日战争“革命化”,强调自身的领导地位,忽视了其他力量的贡献。 这种做法导致许多像苑觉非这样的抗日参与者,他们的功绩因为政治立场而被抹杀。 如今随着两岸交流的深入,越来越多被遮蔽的历史正在被重新发现。像台湾网红“馆长”通过大陆行改变对大陆的认知一样,越来越多的台湾民众开始主动了解真实的历史。 苑举正带着父亲的故事走进公众视野,正是这种民间力量推动历史真相还原的体现。他们用个人经历对抗政治操弄的历史叙事,让更多人看到,抗日战争是全民族的共同抗争,这种记忆不该被党派立场所割裂。 苑觉非一辈子的“窝囊”,实则是政治压迫下的无奈。他的沉默背后,是一个知识分子对民族大义的坚守,是一个抗日志士对历史真相的期待。 直到今天,苑举正才真正理解父亲内心的委屈,那种想说而又不敢说的痛苦,那种眼睁睁看着自己的贡献被历史叙事边缘化的不甘。 当苑举正在阅兵现场看到象征抗战精神的旗帜走过时,他知道,这是对父亲最好的告慰。 历史的真相或许会迟到,但绝不会永远沉默。苑觉非用自传留下历史见证,苑举正用行动延续这份记忆。这些个体的努力汇聚起来,正在慢慢修复被政治操弄割裂的历史记忆。 当越来越多沉默的故事被说出,我们才能更完整地理解那段艰苦卓绝的抗战历史,才能让民族的精神血脉得以延续。