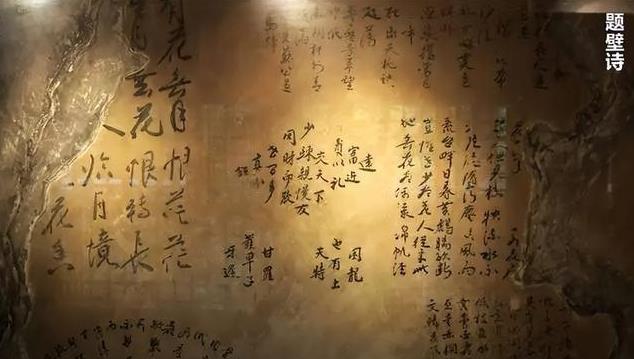

1971年,北京一妇人在家打扫卫生时,不小心碰掉一块墙皮,却惊讶地发现,里面竟然还有一层墙,并且上面密密麻麻的全是字。 在北京的香山脚下,一个偶然的瞬间揭开了尘封的历史秘密。那是1971年春天,一位普通居民在日常劳作中触碰到了墙面,剥落的灰层下露出层层墨迹。这些字句仿佛从过去穿越而来,承载着未知的往事,引人追寻其中蕴藏的文学线索。 北京香山地区自清代以来便是八旗制度的典型聚居地。正白旗村作为其中一部分,保留了许多传统民居。这些房屋多为单层平房,墙体以泥灰覆盖,内部结构简单实用。村子位于山区边缘,周边多为林木和坡地,居民以农业和手工艺为主。清朝时期,八旗子弟注重军事训练,文化活动受限,但一些家族仍私下保留文墨习惯。 1971年时,该村已融入现代生活,许多老屋闲置或修缮。舒成勋一家世代居住于此,他本人从事教育工作多年,熟悉本地历史。这样的背景,使得村中老宅成为潜在的文化载体。八旗制度的痕迹在建筑和地名中延续,村落布局沿袭旧制,分成多个院落。 舒成勋的住所位于正白旗39号院,西屋墙壁便是发现地点。清代规定虽严,但个别文人活动仍存在缝隙,这为墙上文字的出现提供了可能的空间。村子的发展与北京城市扩张相连,逐渐纳入园林规划中。 正白旗村的形成源于清军入关后的安置政策。满族旗人分驻京郊,形成封闭社区。香山一带地势较高,便于防御和狩猎。居民生活以旗籍为主,经济来源包括俸禄和耕作。房屋设计注重实用,墙面多用白纸保护底层,避免潮湿侵蚀。舒成勋祖上属于舒穆鲁氏,世代传承房产。二百多年来,这处院落见证了家族变迁。 1971年,舒成勋退休后返回老宅,房屋已显陈旧。村中类似老屋众多,墙体层层叠加是常见修葺方式。清代后期,八旗制度松弛,一些旗人开始接触诗文,但官方仍强调武备。这样的历史环境,使得墙上墨迹的来源成为谜题。 舒成勋的教育背景,让他具备辨识古文字的能力。村子与附近寺庙和园林相邻,文化氛围浓厚。八旗子弟的文墨禁令虽存,但私下抄录诗句的情况偶有发生。这处发现正源于这种历史交织。 舒成勋的妻子在西屋内进行清洁工作时,用工具触及墙面。一块灰皮随之脱落,露出内层墙体。墙上布满毛笔书写的文字,包括多首诗句和对联。这些墨迹保存较好,字迹清晰可辨。舒成勋仔细查看,发现内容多为古体诗词。 其中一副对联特别突出,上联为远富近贫以礼相交天下少,下联为疏亲慢友因财而散世间多,末尾附有真不错三字。这副对联据传源于曹雪芹友人鄂比所赠。墙面文字分布密集,覆盖整个西墙。落款处出现拙笔字样,疑为笔名。 舒成勋回忆相关典故,联想到曹雪芹的生平。古人题词习俗通常当面书写,这暗示作者可能在此居住或造访。墙上另有几首诗,内容涉及景物和感慨。舒成勋决定暂不公开,自行收集资料验证。文字风格属于乾隆时期,墨色斑驳但不模糊。这样的发现源于房屋的层层修葺,白纸层保护了原迹。 鄂比作为友人,曾以类似对联相赠。舒成勋推测,拙笔或为鄂比别号。为求证据,他查阅历史资料,但未获确凿证明。墙面墨迹的保护方式表明,当年有人有意遮盖,以避风雨侵蚀。文字数量达八首左右,分布不均。舒成勋的探究限于个人范围,避免张扬。 古文字的风格与清中期一致,笔法流畅。这样的细节指向特定时代背景。舒成勋的职业经验帮助他分类整理诗文。墙上内容虽非原创,但抄录者身份成谜。

碧瑶云梦飞

上回还说缴获的是熟羊肉这次又成生的了,是不是缴获的早了还没熟啊