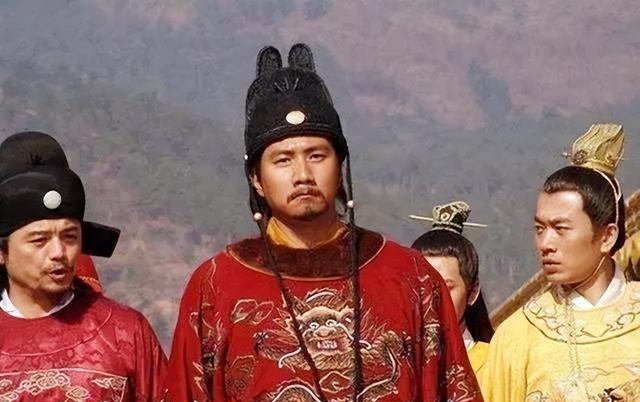

1402年,朱棣攻下南京城,眼见他策马直奔皇宫而去,有个人突然拦在了他面前说:“殿下是先拜谒太祖陵寝,还是直接进宫继位?您真的想好了吗?” 杨荣出生在1371年的福建建安,那地方山多田少,生活不容易。他原名叫杨子荣,字勉仁,从小就记东西特别快,读书像喝水一样简单。乡试时,他考了第一,会试第三,建文二年殿试成了榜眼,那年他29岁。进了翰林院当编修,这职位说白了就是从底层干起,编书、写文件,慢慢熬资历。翰林院是明朝培养官员的摇篮,非进士进不去,非翰林难入内阁,杨荣起步算稳当。 靖难打起来,杨荣在南京待着,没直接卷入打仗,但官场乱套了。建文帝削藩,朱棣起兵,南京人心惶惶。他继续干活,接触了不少朝政细节,比如礼制规矩啥的。这让他对皇室的事儿有点门道。31岁时,朱棣大军来了,杨荣没跑也没藏,就那么待着。有人说他墙头草,但其实他看人准,觉得朱棣更能稳住大局。不是每个人都敢在乱世站队的,杨荣这步棋下得巧。 早年经历让他懂了识时务的重要性。科举出身让他重礼法,官场历练让他会谋划。不是书呆子那种,他后来军事上也露了手。但早期,他就专注学业和文书,没啥大动作。建文帝时,他帮起草诏书,学了不少宫廷规矩。这背景,让他能在关键时候说出那句话。 1402年六月,朱棣大军到南京城下,守军扛不住了。谷王朱橞这人没骨气,开城门投降。建文帝朱允炆一看没戏,放火烧了部分宫殿,自己下落不明,有人说他逃了,有人说他死了。靖难打了四年,朱棣赢了。他带兵进城,直奔皇宫。 杨荣这时站出来,拦在朱棣马前。朱棣问他是谁,杨荣没直接答,而是问:殿下先去拜太祖陵寝,还是先继位?这话点醒了朱棣。按明朝礼制,藩王登基前得先拜先帝陵寝,这能显示继承是正统的,从朱元璋那儿来,不是抢侄子的。朱棣要避开篡位骂名,就得这么办。 朱棣听了,转身先去孝陵拜谒。孝陵在钟山,那儿是朱元璋墓地。他完成礼仪,再回宫。这举动让天下人看到他守规矩。杨荣31岁,就因为这提醒,得了朱棣赏识,直接进文渊阁,参知政务。成了明朝第四位内阁首辅。这事儿开启了“三杨时期”,完善了内阁制度。 为什么这提醒重要?因为它关乎合法性。朱棣是叛军头子,但要当皇帝,得讲究程序。杨荣懂礼制,也会审时度势。不是每个人都敢拦路的,他这步让他从翰林小官跳级。 朱棣登基后,杨荣随他五次北征蒙古。1410年第一次,补给线长,粮草跟不上,杨荣出主意就近调粮,还从民间借,加倍还。这帮明军渡过难关。1414年第二次,杨荣跟皇太孙朱瞻基一起,教他战略和军务。朱瞻基是朱高炽儿子,后来当皇帝。 第三四次北征没大收获,第五次,杨荣建议分化蒙古部落,别让他们团结。朱棣采纳了。但回程中,朱棣死了。杨荣和金幼孜秘不发丧,用锡桶装尸,杨荣派海寿回京通知朱高炽,帮他稳住登基。朱高煦想抢位,杨荣这手避免了乱局。 朱高炽登基,杨荣升太子少傅、工部尚书啥的,食三禄。他支持迁都北京,因为北元威胁大,北京离边境近,便于防蒙古。南方官员反对多,杨荣联合户部尚书等人上书,推动成功。 朱高炽在位10个月死了,朱瞻基继位。朱高煦造反,杨荣劝朱瞻基亲征,说出其不意就能赢。朱瞻基去了,朱高煦降了。杨荣辅佐朱棣、朱高炽、朱瞻基,帮造“仁宣之治”。 后来朱瞻基死,朱祁镇小,杨荣他们“三杨”管事,继续繁荣。他荐曹鼐、陈循新人。1440年,杨荣回乡祭祖路上死了,朱祁镇停朝一日,追赠太师、左柱国。辅佐四帝,少见。