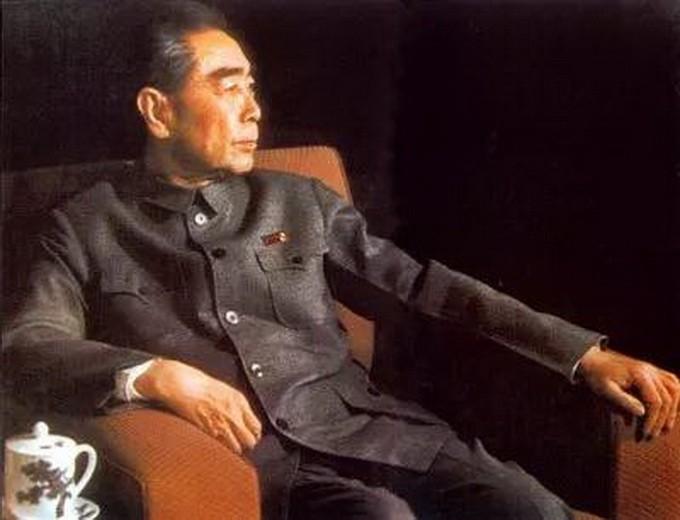

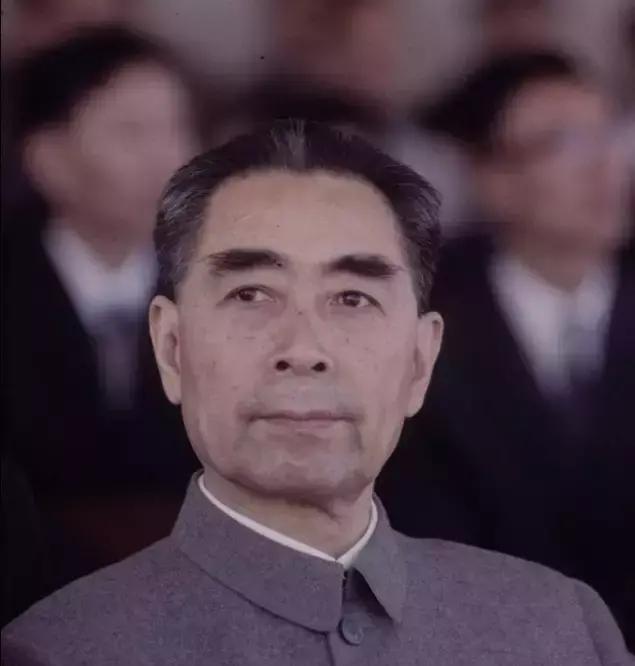

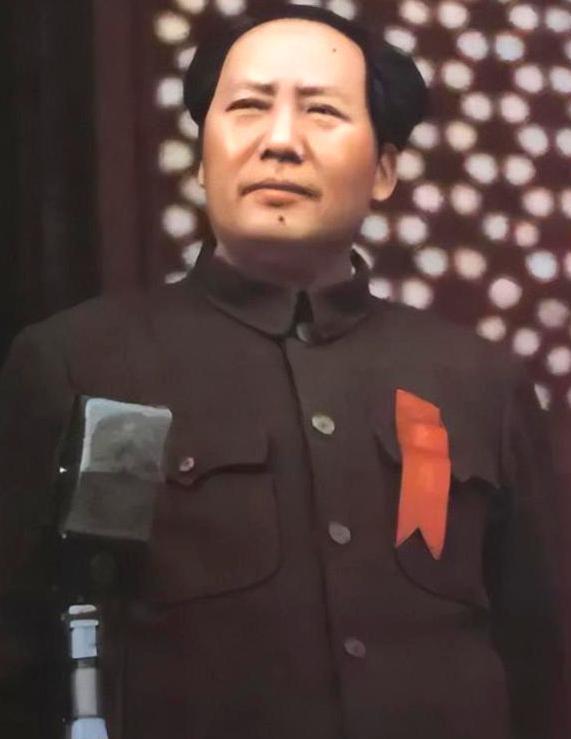

[太阳]1973年,一名意大利记者对工作人员撒了谎,在我国拍下了一张不被允许的照片。后来这张照片被印刷了9000万张,在国外广为流传,这张照片也成为该记者一生中最为骄傲的照片。 (参考资料:2020-06-28 人民网——摄影家自述:我如何拍下周恩来生前最好的一张照片) 很多时候,一张照片能成为经典,靠的绝不仅仅是按下快门那一瞬间,它背后,往往藏着一连串的机缘巧合,一个人物深邃的灵魂,以及远远超出相纸之外的漫长回响,周总理那张广为人知的肖像照,就是这样一个故事。 这张照片的诞生,简直是一场精心策划的“冒险”,1973年1月,人民大会堂,意大利外长梅迪奇正在访华,随行的队伍里,有位意大利摄影记者,他从小就对中国充满了向往,当他看到周总理时,一个念头疯长:必须为他拍一张独一无二的照片。 可怎么才能办到?挤在三四十人的队伍中间,仓促请求只会被拒绝,这位记者心生一计,他找到意大利驻华大使,撒了个弥天大谎,说自己压根没带相机,作为摄影记者,这当然是无稽之谈,但这个借口让他成功脱离队伍,悄悄站到了所有人的最后面。 机会来了,当他是最后一个与周总理握手时,这位满头白发的摄影师坦白了自己的谎言,并诚恳地说,这是为总理拍照的唯一机会。 周总理听了,并没有生气,反而微笑着反问他:“满头白发的人,也会说谎吗?” 面对这样真诚的“狡黠”,周总理最终同意了:“面对满头白发的人,我总是愿意的。” 然而,真正的神来之笔,却源于一个意外,摄影师请周总理在沙发旁坐下,总理的坐姿天生高贵,手臂和手肘的姿态堪称完美,根本无需任何调整,可第一次拍出来的效果并不理想,总理的眼睛几乎是看着地面的。 摄影师心里一急,谦虚地说自己“不是一个出色的摄影师”,恳求再来一次,就在这时,一位秘书从远处轻声呼唤总理,周总理闻声,下意识地将目光投向了声音来处,就是这一刹那,摄影师的快门响了,一个凝望远方的、充满力量与深思的眼神,被永远地定格了下来。 照片的灵魂,正在于此,它捕捉到的不只是一个人的外貌,而是一种精神气质,在摄影师眼中,初见时的周总理就已是微笑、高雅、沉着稳重的形象,他觉得,毛主席是舵手,而周总理则以他非凡的勇气,照亮着这个国家前进的道路。 那个被意外捕捉到的眼神,恰恰印证了这种感觉,摄影师后来解读说,那一刻,周总理的目光是“朝着中国的未来看去”,这让一张静态的肖像,瞬间充满了动态的叙事感和对未来的洞见。 这份超越镜头的魅力,让摄影师感叹周总理的吸引力是如此非凡,令他终生难忘,他甚至谦虚地表示,照片的成功完全归功于周总理本人,是他的气质、轮廓和眼神成就了这张照片,而非自己的技术。 这张照片一经问世,便激起了层层涟漪,它首先登上了意大利《时代》周刊,占据了整整两个中心版面,紧接着,在1974年,它荣获了美国密苏里大学新闻学院颁发的“认识世界奖”,获得了国际新闻界的专业认可。 它的影响力甚至渗透到了政治圈,多年以后,在突尼斯,那位摄影师的老朋友——巴勒斯坦领导人阿拉法特,也向他提出了一个请求,希望他能像为周总理拍照一样,为自己也拍一张。 摄影师坦言这很难,因为他们是完全不同的人,这恰恰说明,这张照片已经成了一个符号,一种理想政治家风范的象征。 而在中国,这张照片更是融入了国民的集体记忆,到1986年,它的发行量已经超过了惊人的九千万张,但对摄影师而言,最珍贵的认可,来自一份特别的感谢,周总理逝世后,他再次访华,见到了邓颖超女士。 邓颖超紧紧握住他的双手,评价说,这是恩来生前姿势和神情最好的照片之一,并向他表示感谢,那一刻,这位见惯了大场面的摄影师激动得说不出话,只是将一切功劳归于总理。 他后来常说,这份来自至亲的谢意,是他收到的最高贵、最诚挚的赞誉,为这个传奇的故事画上了最温暖的句号。