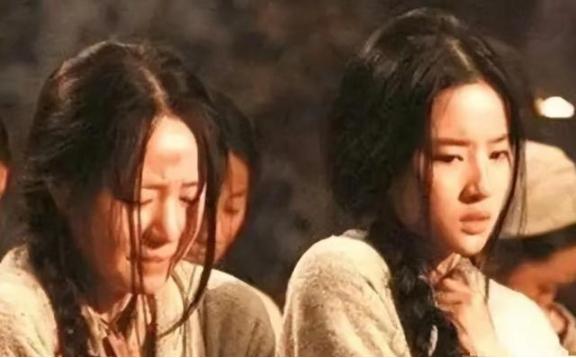

[太阳]古代女囚犯斩首前为何要脱光衣服,羞辱只是其一,还有一点很重要 在封建时代,一位女犯步入刑场,秋风中她的命运悬而未决。为啥斩首前必须剥去衣衫?羞辱之外,还藏着什么秘密? 在中国历史里,女性地位一直低。封建社会把女性当附属品,没财产权,没独立人格。犯罪后,尤其死罪,就成家族耻辱。斩首这种极刑,对女犯有特别程序。脱衣不光羞辱,还为核实身份和执行顺畅。资料显示,这从金代起就存在,元明清延续。金代法律继承前朝,对犯奸女性去衣杖罚,后来扩展到斩首。目的是因女性犯重罪不知耻,需从严惩戒。但实际,这反映男权社会对女性的压迫。女性犯奸或叛乱,判斩首时,先脱上衣。官吏认为,这样能让围观群众看到惩戒,起警示作用。 脱衣环节,主要原因之一是羞辱。封建礼教强调女性贞洁,裸露身体是大忌。女犯暴露于众,精神打击大过肉体痛苦。历史记载,清代女犯处决多在菜市口,民众围观。这种做法源于金代对女性犯奸的从严处罚。金代法律规定,女性犯奸去衣受杖,突破性别秩序,就得承受耻辱。元代继承此法,蒙古统治下更严。明清律例中,这成固定程序。官府认为,女性犯罪破坏家庭和谐,需公开惩戒。围观者看到女犯耻辱模样,就能记住教训。实际,这加剧了女性苦难,体现了封建制度的不公。 除了羞辱,另一个关键是核实身份。古代监狱条件差,犯人关押久,面容改变大。易容或替身可能发生。为防错杀,需检查身体特征,如胎记、疤痕。脱衣便于官吏对照卷宗。历史资料证实,金代起就有验明正身的要求。元代忽必烈时期,法律强调避免司法失误。明清案卷中,常记官员检查身体标记。监狱潮湿黑暗,犯人健康衰退,脸部浮肿常见。脱上衣后,监斩官仔细查看,确保无误。这步虽实用,但对女性是额外侮辱。男性犯人也脱上衣,但社会规范下,女性冲击更大。官府追求公正,却忽略人权。 还有一点,提高执行效率。古时刀具不锋利,一刀致命难。衣物干扰,会多砍几刀,加痛苦。脱衣让刽子手清楚颈部结构,动作准。资料显示,明清刽子手训练中,强调无阻挡下手。清代律例严,处决需高效,避免犯人过多挣扎。围观群众多,效率高也能维持秩序。整个程序,从宣判到执行,设计严密。女犯脱衣后,跪地待斩。历史案如清代叶氏姐妹,显示这普遍。姐妹因罪判斩,过程符合律法。官府认为,这体现对公正和效率的注重。但本质,是封建对弱势的漠视。 这种刑罚源于男权社会。金代法律源自前朝,但对女性从严。秦汉到唐宋,女性犯奸多处徒刑,金代加杖,才有去衣。元代蒙古法融入中原,延续此习。明清更完善律例,但女性地位仍低。封建强调传宗接代,女性犯罪就成败类。脱衣程序,不仅针对重罪女犯,也警示全社会。历史教训深,我们从中看到旧社会不平等。女性苦难根植制度,如今中国女性权益保障好,得益于国家法治进步。