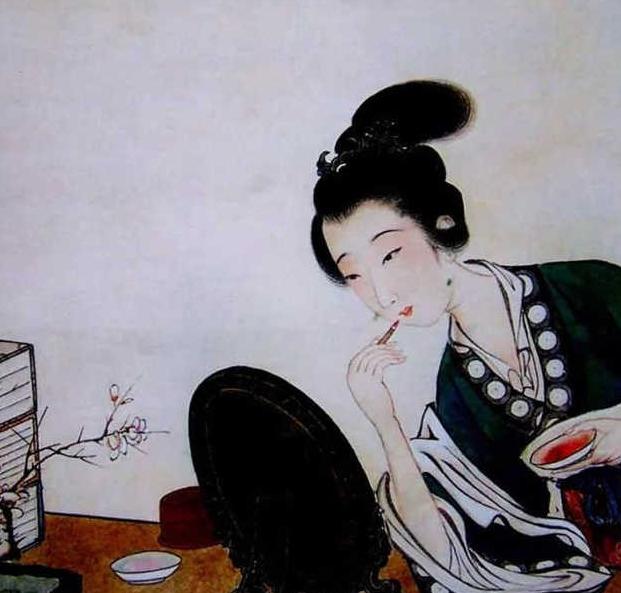

张骞出使西域时,带回来一样女性用品,至今女性都在用。 胭脂这个词,很多人都熟悉,但你可能不知道,它的诞生竟然和汉朝的一次远征有关。 公元前138年,张骞奉汉武帝之命出使西域,这趟艰险的旅程历时十三年,他不仅带回了政治联盟的希望,还有一车车奇珍异宝,葡萄、核桃、苜蓿这些如今常见的东西,当时都是稀罕物。 在这些“舶来品”中,有一种叫红蓝花的植物格外引人注目,中原女子很快发现,这种花能提取出艳丽的红色汁液。 古人的制作工艺相当精细,他们先将红蓝花捣碎,用清水反复冲洗,再用发酵后的粟米汁淘洗,目的是洗掉黄色素,留下纯正的红色,接着加入骨胶或蜂蜡作为黏合剂,阴干成饼状,这就是最早的胭脂。 胭脂的形态丰富多样,富贵人家喜欢“绵燕支”,用上等丝绵蘸取红蓝花汁制成,质地柔软,上妆自然,还有一种“金花燕支”,做成薄如蝉翼的花瓣形状,放在精美的小盒里,既是化妆品也是艺术品。 除了红蓝花,古人还会用茜草根、山茶花、苏木等植物制作不同色调的胭脂,茜草根做出的胭脂偏橙红色,适合皮肤偏黄的女性;山茶花制成的胭脂则呈现樱桃红,更显娇嫩。 有了腮红,自然还要有底妆,古代女性对肌肤白皙的追求丝毫不逊于现代人。 最初的粉底确实很“绿色环保”——就是大米磨成的粉,《齐民要术》详细记录了制作过程:选用优质粳米,浸泡发酵四十天,然后反复淘洗沉淀,最后得到细腻的白色粉末,叫做“粉英”。 米粉虽然天然温和,但有个致命缺点——不持久,一出汗就花妆,在重要场合可是大问题,于是古人想出了新办法。 汉代开始出现铅粉,制作方法是将铅条置于醋蒸气中,让其氧化成白色粉末,铅粉质地更细腻,附着力强,妆效持久,很快成为上流社会的宠儿。 “洗尽铅华”这个成语就来源于此,古代女子卸妆需要用热水反复清洗才能去除铅粉,这个过程被比喻为褪去浮华,回归本真。 不过铅粉的代价是巨大的,长期使用会导致铅中毒,出现面色灰暗、脱发、神经症状等问题,史书记载,一些贵族女性因过度使用铅粉而早逝,但她们似乎并不知道这种美丽背后的危险。 宫廷里的美容秘方更是五花八门,武则天钟爱的“神仙玉女粉”以益母草为主料,配以珍珠粉、白茯苓等,制作工艺复杂,据说能让肌肤光滑如玉。 杨贵妃的“太真红玉膏”更是传奇,这款面膜以杏仁研磨成粉为基础,加入轻粉(一种汞化合物)、滑石粉调制而成,使用十天后,肌肤就能呈现出红玉般的光泽,当然这其中的重金属成分同样不容小觑。 唐代还流行用珍珠粉敷面,宫女们将珍珠研磨成极细的粉末,配以蜂蜜或鸡蛋清调成面膜,珍珠粉富含氨基酸和微量元素,确实有一定的护肤效果,只是成本高昂,普通人家用不起。 有趣的是古代女性还会根据季节调整美妆方案,春天用桃花粉,取其粉嫩娇艳;夏天用荷花制成的粉,清香怡人;秋天用菊花粉,寓意长寿;冬天则用梅花雪水调制的粉,象征纯洁高雅。 除了面部美妆,古代女性对指甲的装饰也很讲究,她们用凤仙花汁液染指甲,呈现出美丽的橘红色,这种天然“指甲油”不仅颜色鲜艳,还带有淡淡花香。 从张骞西行带回红蓝花,到后来各种美妆用品的发明创造,我们看到的是古代女性对美的执着追求,她们用有限的材料和工艺,创造出令人惊叹的美妆效果。 虽然那个时代的化妆品存在安全隐患,但古人的创新精神和审美智慧值得敬佩,她们证明了一个永恒的真理:爱美是人类的本能,不分古今,不分贵贱。 如今我们有了更安全、更多样的美妆选择,但那份通过妆容表达个性、提升自信的心情,与千年前的女性并无二致。