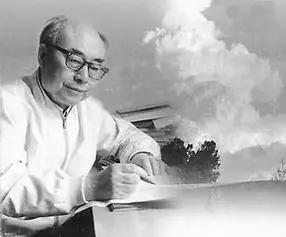

1956年,国学大师钱穆三婚迎娶27岁胡美琦。新婚夜,他盯着如花似玉的娇妻,突然间想起了自己失散多年的妻子和5个孩子,不禁流下了眼泪。 1950年代初,胡美琦正值青年,出身显赫,家学渊源,其父胡汉民曾任江西省政府高官,早年参加革命运动,后来投身文教事业,深得上层人士尊敬。 胡家藏书丰富,重视礼教,女儿从小接受严格训练,胡美琦年幼时已熟读《论语》《诗经》,日常生活亦按儒家家规严格执行。 这样的成长环境不仅使她习惯于克己守礼,也让她对学问产生天然的敬重,她被安排进入新亚书院学习,家人本意是培养她将来从事文化或教育工作。 那一年,新亚书院正处于动荡与初创阶段。钱穆已年过半百,胃病缠身,却仍四处奔走为学院筹款、授课,他讲学从不拘泥教材,随口引经据典,逻辑清晰,有条不紊。 胡美琦第一次听他讲《尚书大传》,即被其掌故之熟、见解之深所震撼,她起初只是学生之一,后主动申请加入整理资料的助理小组。 钱穆注意到她笔迹工整、态度认真,遂将部分手稿交由她誊写,随着工作交集增多,胡美琦开始协助他处理日常信件与会务。 钱穆的生活极度节俭,家中无佣,饮食简陋,书稿堆满卧室,胡美琦见状,自愿承担起照料工作。起初只是送药、煲汤,后来逐渐参与家务、安排饮食起居。 两人虽年纪悬殊,却因日夜相处,逐步建立起信任与依赖,1956年,钱穆在沉思数月后向胡美琦提出婚事,胡美琦没有犹豫太久,便答应了这场非典型的结合。 他们在香港贫民区简单举行婚礼,只有书院几位老友在场,新婚之夜,屋内昏暗简陋,胡美琦坐在角落收拾衣物,钱穆则坐在床边,久久未动。 他望着新婚妻子的背影,脑海中却浮现出二十多年前失散的另一段家庭,钱穆曾有过两段婚姻,第一任妻子邹氏,是其早年乡间所娶,性情温婉,体弱多病。 1928年,邹氏因难产去世,当时正值钱穆在厦门任教,未能守在床前,那一年,他不仅失去了结发之妻,还在数月后接连失去长兄。 丧事未毕,他便被迫奔赴他乡谋生,自此,钱穆再未在感情上投入全部。他将悲痛埋入学术,继续撰写年谱、讲授史学。 第二任妻子张一贯,是一位女校长,识大体、能持家,与他共育三子二女,战乱期间,钱穆辗转南北,张一贯则独自在乡间抚育子女,操持一切,因战事与时局,两人十几年聚少离多。 通讯中断之后,再无音信,钱穆虽知她尚在,却无从接应,只能将子女托付亲友,专心讲学办学,多年后,得知张一贯已病故,他默然无语,不言悔恨,却将旧信整齐叠好收藏。 新婚之夜,钱穆一边回忆这些过往,一边望着胡美琦,他没有开口诉说,只是暗自擦拭眼角的泪水,那晚,他们并无太多言语,却从此开始共同生活。 婚后,胡美琦承担起照顾钱穆起居的全部责任,她每日准备三餐,控制食材油盐比例,以减轻胃病;他夜里胃疼难耐,她守在床边端汤送药。 胡美琦放弃了私人生活,将全部时间投入到书院与家庭,白日协助校务,夜间誊写讲稿、查阅史料。 1967年,钱穆被迫离港赴台,胡美琦同行,在台北,他们居住于素书楼,生活清苦,书桌兼作饭桌,窗前堆满稿纸。 1971年,钱穆因青光眼视力骤降,胡美琦辞去外勤,改为全天陪伴,她每日朗读稿件,协助口述修改,参与《朱子新学案》《八十忆双亲》等书的编写。 1977年,钱穆病情恶化,胡美琦几乎寸步不离,她每日定时煮粥,记录医嘱,调整饮食,还兼顾书稿进度。 书稿字字录入、校对、装订、分类、送印,她亲历其事,她放弃社交,隐身幕后,为钱穆的晚年保持正常运作。 1990年,钱穆去世后,胡美琦未再离开太湖,他们虽无子女,但钱穆与张一贯所生子女,主动承担起胡美琦的生活照料。 他们接她过年,安排看病,遇事请教意见,胡美琦感激这一份理解,从未以继母自居,也未试图取代任何人。 2012年,胡美琦去世,终年83岁。钱穆子女主动将其骨灰安葬于钱穆墓旁,墓碑并列,无豪言壮语,亦无溢美之辞,只列生卒年月与书院旧事。 这一安排令外界动容,曾经受尽争议的“忘年婚”,终在晚辈的认可与行动中,画上了一个完整句号,胡美琦的人生从未拥有盛名,却将一生时间投入到学术的辅佐与精神的传承中。 她未被写入史学名录,但钱穆的每一部晚年巨著,都有她的影子,新亚书院的起步与延续,她参与其内。学术生命的延长,源于她无声的坚持。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!