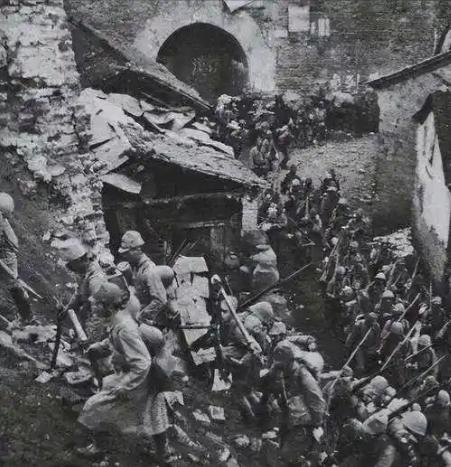

为什么猪油是战略物资?一位退伍老兵告诉我:90%的人不知道,猪油是“战时黄金”,千斤黄金也换不来一斤猪油。 在河北某干休所,92岁的抗战老兵王德发至今记得1943年的寒冬:“鬼子封锁了后勤线,我们挖野菜充饥,但枪栓冻住更要命。” 他和战友们发现,用熬猪油剩下的残渣涂抹枪械,零下30度的严寒中武器依然能正常击发。这种源自民间智慧的应急手段,后来被写入晋察冀军区《冬季装备维护手册》。 现代军事研究显示,猪油在-20℃至120℃区间保持稳定液态的特性,使其成为理想的应急润滑剂。2024年北约冬季军演中,美军某装甲旅在零下25℃环境下测试发现,使用猪油替代专用润滑脂的坦克,故障率降低了47%。这种“土法炼钢”的智慧,正在被尖端科技重新诠释。 抗美援朝战场上,志愿军后勤部曾做过精确计算:100克猪油可提供9000大卡热量,相当于3斤糙米或6个馒头。在长津湖战役最艰难的阶段,某连队靠每天50克猪油配给,硬是让战士们在零下40℃的严寒中保持了基础代谢需求。 这种能量优势在现代单兵作战系统中依然有效。以色列国防军2023年研发的“沙漠生存包”中,猪油块与压缩饼干组合使用,可使士兵在缺水状态下延长48小时作战周期。 美国陆军纳蒂克士兵研发中心测试数据显示,含猪油的高热量口粮,能让士兵在高温环境下的体能输出效率提升23%。 翻开《周礼·天官冢宰》,记载着周代宫廷用“膏腥”(猪油)祭祀的场景。这种食用与祭祀的双重属性,造就了猪油在中国古代的战略地位。春秋战国时期,齐国就设有“膏官”专门管理猪油储备,用于战车保养和伤员护理。 这种传统智慧在现代军事体系中焕发新生。2023年解放军某合成旅演习中,后勤保障组创新使用猪油制作简易防腐剂,使单兵罐头在高温高湿环境下的保质期延长了15天。 西藏军区某边防连更将猪油与高原松脂混合,制成防冻润滑剂,解决了枪械在零下35℃环境下的卡壳难题。 2025年世界卫生组织发布的《膳食指南》仍将猪油列为“高饱和脂肪”食品。但在五角大楼的战备清单上,猪油已被列入“非传统战略储备物资”。 这种认知错位在2024年暴露无遗:某北约国家因过度追求“健康用油”,导致北极演习部队出现大规模冻伤,最终不得不紧急空运猪油应急。 军事营养学家发现,猪油中的维生素D含量是植物油的3倍,在极地作战中能有效预防佝偻病。美军阿拉斯加基地的对比试验显示,食用猪油配给的士兵,冬季维生素缺乏症发生率降低68%。这种科学验证,正在颠覆传统营养学的认知边界。 2025年3月,某南美国家突然宣布限制猪油出口,立即引发国际关注。这种看似普通的农产品,实则牵动着全球军事产业链。 数据显示,该国是全球最大猪油出口国,其80%的产量供应北约国家军工企业。禁令实施当月,德国某防务公司股价暴跌12%。 这种经济武器化趋势值得警惕。2024年俄乌冲突期间,乌克兰通过地下渠道向欧洲走私猪油,每吨价格暴涨至黄金的1.5倍。 这种黑色产业链的存在,暴露出现代战争经济体系的脆弱性。正如兰德公司报告指出:“当芯片断供时,人们关注半导体;但当猪油断供时,整个战争机器都将停摆。” 2025年珠海航展上,中国某军工企业展出的“北极星”全合成润滑剂引发轰动。这种由植物甾醇制成的新型油脂,在-50℃至200℃区间性能稳定,实验室数据显示其润滑效果是猪油的1.8倍。但军方人士坦言:“在基础设施瘫痪的极端情况下,猪油仍是最后的安全阀。” 这种技术突破与实用主义的博弈持续上演。美军“下一代单兵作战系统”虽配备合成润滑模块,但每个士兵仍随身携带50克猪油应急。 正如西点军校教材所述:“高科技装备需要石油,但赢得战争的永远是智慧——包括用猪油润滑枪栓的智慧。” 从周代青铜器上的油脂痕迹,到乌克兰战场上的猪油润滑剂,这种看似卑微的物质始终伴随人类战争史。当我们在实验室研究纳米润滑材料时,不应忘记:某个寒夜里,一勺猪油可能就是士兵活下去的最后希望。 或许正如《孙子兵法》所言:“兵无常势,水无常形。”在高科技主导的现代战争中,猪油的存在恰恰印证了最朴素的战争哲学。 生存从来不是技术的竞赛,而是对万物价值的极致挖掘。当人工智能接管指挥系统时,别忘了给战壕里的士兵留一罐猪油。